Bebeto Alves – 40 anos do primeiro elepê

Primeiro disco solo de Bebeto Alves foi lançado em 1981

Primeiro disco solo de Bebeto Alves foi lançado em 1981

Era 1981. Poucos anos antes tinha saído o primeiro disco dos Almôndegas. Em 78, Juarez Fonseca deu ao mundo um disco coletivo marcante, que dividiu águas passadas e futuras: o Paralelo 30 (o próprio conta mais dessa história aqui) . Dele faziam parte, entre outros, Nelson Coelho de Castro e Bebeto Alves, que viriam a lançar discos individuais em seguida – Nelson contou sua história na Parêntese há pouco, e Bebeto conta agora o que foi fazer seu primeiro elepê. (Mais gente dava as caras na época, como Nei Lisboa e Vitor Ramil, depois Antonio Villeroy e Gelson Oliveira, e o Musical Saracura com Mário Barbará.)

Nem havia acabado a ditadura militar ainda, mas os ventos sopravam a favor da liberdade e da invenção. Bebeto foi umas das vozes marcantes da recuperação da voz, da nossa voz. Seu disco, que se pode ouvir no youtube mas não está no mercado regular, é um exemplo da inventividade que caracterizou aquele momento. Era lindo e continua lindo, como o rio (Uruguai).

Bebeto conta, aqui, detalhes do processo, incluindo algumas tristezas inapagáveis, como a ausência de registro fonográfico do grupo Utopia, que ele protagonizava com os irmãos Frota e que tanta alegria deu naquele tempo, junto com o Bixo da Seda. Também triste, mas eloquente, é a frustração que ele viveu, fruto do descompasso entre a qualidade de seu trabalho (então e depois) e a relativa indiferença do mercado nacional para com ele. (Qualidade que se deve em parte ao empenho e à inteligência de seu produtor, Carlos Alberto Sion, que também nos contou algo daquele processo – leia ao final do papo com Bebeto.)

Daquelas coisas que nos faz pensar: os gaúchos somos mesmo difíceis? Falamos uma língua e praticamos uma estética incompreensível para o chamado centro do país? Ou eles é que não se interessam em entender?

Dúvidas que nos precedem e vão permanecer soando no ar da história por mais tempo – e que talvez sejam um dos atrativos justamente de sermos como somos. Nisso tudo, Bebeto está entre os nossos melhores artistas.

Parêntese – Teu primeiro elepê completa 40 anos este ano. É um senhor disco, ainda agora. Como foi a gravação e a produção dele? Uma epopeia, dá pra imaginar…

Bebeto Alves – Pois é, 40 anos… Difícil de mensurar essa distância, o significado disso. Eu não tenho muita clareza sobre, depois de passado tanto tempo, se o tempo provoca um re-olhar e se ele confere a real dimensão das coisas. O Carlos Alberto Sion, o produtor do disco, um cara experiente em trabalhar dentro e fora do estúdio, provocou não somente uma sonoridade. Pelo que ele vinha pensando e trabalhando a respeito do meu trabalho, provocou uma estética diferente na música popular brasileira, nova, naquele então. Para isso ele arregimentou pessoas do meu entorno, o caso do Cao Trein, o De Santana, o Ricardo Frota, o Edinho, o Mimi, o Marcão (do Bixo da Seda), mas também agregou o Sergio Boré, percussionista porto-alegrense radicado por lá já fazia muito tempo, o Cidinho Teixeira, outro sulista, pianista e arranjador incrível…

O meu disco é um luxo, com a orquestra de cordas da CBS, com participação da Tânia Alves, querida nova amiga, naquele momento, do arranjador e pianista carioca Paulinho Machado, querido amigo. Do Roberto Sion no sax, do Rafael Rabello, do Netinho, músico carioca da velha guarda, clarinetista, esses últimos dois tocando em “Raiar”, trazendo aquela sonoridade regional brasileira para a valsinha. Nossa… tantas coisas teria para dizer sobre esse disco… Ele foi um debut do meu trabalho no centro do país e tínhamos muitas expectativas de ele vir a se tornar um grande sucesso.

O Carlinhos queria me deixar à vontade, óbvio, mas, mais do que isso, ele buscava um som, uma roupagem que fosse palatável aos olhos do resto do país. Ele tinha na cabeça o [elepê] Paralelo 30 inicialmente, e depois tudo o que eu produzi já próximo a ele ajudou-o a arquitetar esse disco. Ele queria lançar a nova música brasileira com esse caráter, a partir do sul – uma sonoridade regional além do regional, a exemplo do que ele tinha feito com o novo pessoal do nordeste, na época, Fagner, Amelinha, Zé Ramalho, Elba e tantos outros. O Mario Barbará também estava na mira dele.

Muitas coisas deram errado e muita sacanagem aconteceu. A própria gravadora boicotou o disco, e não foi fácil. Mas isso é uma outra história. O que importa realmente? Acho que o que importa é o que foi criado, o que o disco representou e ainda representa para a nossa cultura. Um marco. O meu trabalho desde esse início trazia uma necessidade enorme de passar, além das questões estéticas e de consumo, de mercado, o que tinha de verdadeiro e urgente a ser dito, como ainda é, até hoje e daqui por diante.

P – E o caminho até ele, o primeiro individual: como foi? Como foi a tua vinda pra Porto Alegre e a tua primeira experiência com o grupo Utopia? (Se é que foi primeira experiência de música mais a sério…)

BA – Eu cheguei em POA em janeiro de 1970, excitado com a capital e com o que ela possibilitava, com o que ela poderia me proporcionar: novas experiências, informações, cultura, pessoas diferentes… Eu sabia que dali por diante as coisas iriam se transformar profundamente, como realmente aconteceu. Eu cheguei de Uruguaiana, já músico, já artista, apesar da pouca idade, mas já tinha experiência: cantava nas rádios locais, toquei em vários grupos de baile de lá. Cheguei em POA com 15 anos de idade, completaria 16 no final do ano. Minha mãe nos trouxe, eu e mais dois irmãos, para termos, talvez, uma perspectiva melhor. Estudar, se formar, fazer faculdade, essas coisas que toda mãe, todo o pai gostaria de fazer pelos filhos. Nada disso aconteceu. Tive que me readaptar rapidamente pois a primeira coisa que aconteceu foi mesmo um choque cultural.

Vinha da fronteira, com um sotaque carregado e várias palavras em castelhano usadas inocentemente, naturalmente, no vocabulário. Foi um choque, as pessoas, os novos amigos de rua, riam muito quando eu falava. Bullying. Claro, isso não existia como conceito, ou preconceito, era assim e pronto. Gozação. Tive que mudar, prestar atenção, me refazer. Daí a vida foi se mostrando diferente daquilo que eu pensava que fosse lá na borda do país. Ao invés de me acabrunhar, de me intimidar, isso me fez vir à tona com uma força enorme. Vesti várias armaduras, fiz uma faxina geral. Adquiri conhecimento, novos amigos, livros, cultura, reflexões, drogas alucinógenas, e abandonei o colégio do segundo ano do ensino médio, ou o segundo científico. Não tinha mais condições, minha cabeça não suportava mais um ensino formal e não via na universidade nenhum campo para a minha ansiedade. Tirei o violão do saco, novamente.

No Teatro de Arena, uma das primeiras aparições do UtopiaEm 73 fui para um festival de rock em Santa Catarina, Festival de Palhoça. Lá conheci o Ricardo Frota. Amor à primeira vista e uma vontade de criar alguma coisa. Nasce o Utopia. Eu, Ricardo e o Ronald. Inicialmente um grupo acústico mas com uma sonoridade que ia do folk ao rock progressivo. Fomos lançados no DAFA, Diretório Acadêmico da Faculdade de Arquitetura, da UFRGS, pelas mãos de um de seus eternos estudantes, Danilo Tibiriçá Nunes. Sucesso total, gente saindo pelo ladrão. Utopia e Vocal Maldito, “Aos anos 70”. Isso foi 74. Depois vieram muitas apresentações: nas Rodas de Som, comandadas pelo Carlinhos Hartlieb, outros centros acadêmicos, Clube de Cultura, até um super-show na Assembleia Legislativa, com um público que era o dobro da lotação. A cena nova da música no sul se configurava, se constituía.

A rádio Continental começou a executar as nossas canções, surgiram muitos outros artistas fazendo muito sucesso. Os concertos do Vivendo a Vida de Lee comandados pelo Júlio Fürst, o Mr. Lee. Com o sucesso vieram as propostas de gravação de disco. Eu, na época era um menino de 19 anos, com a cabeça cheia de loucuras, não acreditava que poderíamos gravar um bom disco. Demos as costas para a gravadora Continental, para o Glênio Reis, que era representante da gravadora aqui naquele período e queria o Utopia em seu elenco. O Emílio Chagas, nosso produtor na época, é testemunha disso. Eles já tinham ouvido e analisado nossa música sem sabermos. (Na época da gravação do meu primeiro disco, o Carlos Sion me deu um papel, um documento, com a avaliação dos caras da gravadora. Eles achavam que a gente poderia se tornar um grande sucesso.) E eu convenci o Ricardo e o Ronald a não gravarmos.

Foi uma das grandes cagadas da minha vida. Há pouco me peguei pensando: eu, na verdade, não quis gravar por insegurança, não sabia se ia ser legal, era inseguro com nossas músicas, com o nosso som, com a minha voz. Medo, insegurança. Me penitencio pois joguei uma oportunidade fora, e com ela a oportunidade para os meus amigos, Ricardo e Ronald, fazerem um grande disco, que hoje acredito que seria, sem sombra de dúvida. Lembrando de tudo o que foi produzido na época, no rock Brasil, o Utopia teria um lugar privilegiado nessa discografia. O Utopia acabou, e com o fim do grupo vieram outras possibilidades. A amizade com o Carlinhos Harlieb tinha mudado a minha cabeça novamente. Fizemos um show chamado “Voltas”, em 77. Carlinhos, eu, Cao Trein, De Santana e Everton Pires. Uma temporada de sucesso no Instituto de Artes da UFRGS e uma tour pelo interior pelo DAC-SEC [Departamento de Ação Cultural da Secretaria de Educação, precursor da Secretaria de Cultura do estado]. Fizemos uma gravação em K7 desse show, que recuperei e lancei em cd em 2004 por um selo que criei, chamado UPA!

A convite do Juarez Fonseca, em 78 gravamos o Paralelo 30, aí claramente com muita influência do Carlinhos, descobrindo o que veio se tornar o leitmotiv na minha canção, a música da fronteira, a milonga. Por ironia, a música regional, como referência, me chegava através dele e não de outro lugar ou outra pessoa. Claro, depois disso li, ouvi e vi de tudo o que me pareceu importante para a construção de uma nova vertente musical sulista. A bossa nova seria um corpo estranho numa linha de rock, que desde os tempos da fronteira já ouvia, em direção à possibilidade da fusão, ou melhor, a descoberta dela. A minha milonga jamais seria uma música que reproduziria o universo tradicionalista, ou regionalista. Foi uma invenção, natural, mas uma invenção. Como tudo é. A minha milonga deveria ser como aquela que o Carlinhos propunha: moderna, contemporânea, falaria de nós, do nosso tempo. Como é até hoje.

P – Como foi tua formação antes disso? Tua vida foi urbana? Teve experiência no campo? Como é viver numa fronteira viva como Uruguaiana? Qual tua origem familiar e social?

BA – Estudei em várias escolas em Uruguaiana, fiz o primário e ginásio por lá, concluindo esse fundamental aqui em POA. Sempre fui urbano, um povoeiro, como se costumava dizer, para diferenciar justamente o homem do campo e da cidade. Eu não tinha uma visão crítica ao viver no limite do país, ou em contato direto com outra cultura, no meu cotidiano. Para mim era tudo a mesma coisa, tudo natural, era o meu mundo. Na verdade, acho que nunca me localizei. Quero dizer com isso me sentir um “local”. Eu nunca fui “local” de nenhum lugar, como não sou até hoje. Essa talvez seja a herança maior de ter vivido na fronteira, porque ela faz tu perderes a dimensão do limite – tudo é possível. Meu pai era funcionário público, era auditor fiscal da receita, tinha boas condições; minha mãe tinha sido professora primária e ensaiou uma vida de independência na capital, mas acabou casando com meu pai, e abriu mão da sua liberdade para ser uma mãe, mulher dona de casa. Meu pai vinha de uma família de 12 irmãos, passou dificuldades, mas conseguiu seu espaço. Minha avó paterna era uruguaia e o meu avô, dizem, era de uma família de São Paulo, não sei. A família da minha mãe era mais tradicional, foi uma das primeiras famílias da cidade, fundadora. Alguns familiares tinham campo, mas não eram latifundiários. De origem portuguesa, os “Souza” tiveram o primeiro cinema da cidade, entre outras façanhas. Meu avô materno, vovô Sylvio, que era Nunes, dizem que daqui de São Jerônimo, dessa região carbonífera, lutou na revolução de 23 ao lado de Borges de Medeiros, um chimango. Foi capitão da brigada provisória do Flores da Cunha, que veio a se constituir na brigada militar de hoje em dia. Foi ferido em combate numa batalha no Alegrete, em 31 de outubro de 1924. Meu avô tinha 50 anos nesse período. Minha mãe sempre contava histórias incríveis da sua família. O “vovô” Theobaldo – como ela sempre se referia aos pais e avós: o vovô, vovó, papai, mamãe… – tinha comprado a primeira bicicleta da cidade em Buenos Aires e corria com ela no prado da cidade. O cinema deles inicialmente era a céu aberto e recebia companhias de teatro que passavam para Buenos Aires. Muito tempo depois se tornou um salão, uma sala fechada. Minha avó, mãe da minha mãe, tocava violino. Minha mãe chamava-se Iolanda, falava sempre do Procópio Ferreira que passou por ali, ou de uma ou outra companhia de circo, como a do Mazzaropi. Claro ela queria fugir com o circo. Era bem criança e os seus olhinhos brilhavam com os artistas, segundo ela.

Tenho quatro irmãos, eu sou o mais novo – Werley, o mais velho, que leva o nome do nosso pai, faleceu recentemente. Foi delegado de polícia, advogado, promotor do Estado e procurador. Escrevia muito e nunca viu nada seu publicado. Eu o incentivava, mas ele não tinha ambição de ser um escritor, era um intelectual, tinha uma vasta biblioteca, que ele amava. Gostava de polemizar. Minha irmã Olga terminou seu curso de clássico no Julinho, fez o Atelier Livre por ter uma queda para as artes visuais, mas acabou compondo com o marido, advogado e economista, uma célula familiar forte. Apesar de desenhar, pintar, fazer artesanato, é dona de casa. E ainda meu irmão Marco, que voltou para Uruguaiana enquanto estávamos nos adaptando em Porto Alegre, para trabalhar com transporte internacional, e é o que faz até hoje. Eu sou a ovelha negra da família.

Bixo da Seda: Mimi, Marcão, Edinho e Bebeto (Arquivo pessoal)P – Tu tinhas modelos de composição de canções? Quem eram? E de canto? Alguém era teu parâmetro para esse canto digamos dramático que caracteriza o primeiro disco, me parece?

BA – Eu nunca me senti capaz de reproduzir nada, sempre fui impelido a compor, inventar, apesar de ter tocado em baile e de cantar canções de sucesso na rádio, quando criança. Cantava os primórdios do Roberto Carlos, as músicas da Jovem Guarda e do rock argentino, era o que tocávamos em baile também. O sucesso das rádios. Beatles, claro. Mas, aí entrou o rock mesmo – Rolling Stones e infindáveis outros grupos ingleses que um amigo tinha em casa. Ele conseguia importar não sei de onde aqueles discos. The Animals… E, no fim da década de sessenta, comprei um disco de uma banda nova, na Casa Jacques de Uruguaiana, que era uma espécie de loja de departamentos, tinha de tudo: o disco era o primeiro do Led Zeppelin. Tudo girou muito forte, foi um petardo.

A música regional se resumia às trovas nas rádios populares, a qual, nós, meninos, identificávamos como “música de grosso”. Não existia o conceito da música nativista ainda. Meu irmão mais velho, que já estudava em Porto Alegre, levava as novidades: Chico Buarque e “A Banda”, Caetano Veloso e “Alegria, Alegria”. Minha irmã conseguia discos da Kolinos, com muita música estrangeira de boa qualidade. “O Fino da Bossa”, com Elis e Jair Rodrigues, e muita música pop argentina. Não víamos televisão, não existia repetidora de sinal. Um aparelho de televisão era sem serventia, servia só para enfeitar a casa. O rádio era o centro do universo, e as publicações como a revista Realidade e o Pasquim eram o nosso contato com o Brasil central da cultura.

Acho que a música, pra mim, além do rádio e dessas trocas de discos com os amigos, veio do cinema. Aí sim: quando eu vi o primeiro filme do Elvis Presley eu saí do cinema me sentindo. Depois os filmes dos Beatles, os do Roberto Carlos e outros tantos. Mas o cinema como formato como arte, como fotografia, cor, drama, representação foi o que mais me influenciou. Dos matinês de filmes de cowboys, todos os westerns italianos do Giuliano Gema, aos do Sean Connery como 007, ou ainda, um pouquinho mais tarde, os filme de arte – italianos, franceses, ingleses… As trilhas sonoras, Enio Morricone… Os anos 70 talvez sejam os anos que mais contribuíram para a minha formação, isso já em Porto Alegre, como autor, como intérprete. A música era tudo, era, mais do que uma resistência contra a ditadura, era uma forma de se sentir, de estar, de existir. Além dos panfletos, a música que revolucionava os sentidos: Caetano, Gil, toda a Tropicália; Fagner, Mutantes, as bandas de rock dos setenta e a cena sulista.

Acho que a minha música não vem só da música exatamente mas de muitas outras coisas, de muitas influências. Ela vem dos livros, da psicodelia, do uso de drogas alucinógenas, de reflexões por uma nova configuração social e comportamental. Por uma negação do consumismo, das bandeiras setentistas existenciais, enfim. Acho que eu me inventei, fui e sou um produto de todas essas coisas. Eu renasci nesse período. Acho que sempre me utilizei da música para me expressar, para criar. A música não me escolheu, eu escolhi ela. Acho que o meu canto e minha composição vêm daí. Como fotógrafo, artista visual, hoje, me dou conta que realmente eu me utilizo dessas linguagens para poder criar.

P – Que Porto Alegre era aquela da tua chegada? Como foi a experiência de rádio Continental? Quem eram os teus parceiros de geração? Fala um pouco de gente como o Carlinhos Hartlieb, o Fernando Ribeiro, o Cao Trein (três que morreram jovens!), o Nelson Coelho de Castro e outros, por favor: um retrato deles.

BA – Porto Alegre era a minha ansiedade para viver, numa cidade maior, com mais acesso a informação e a cultura. Ela chegou, para mim, a ser exatamente um lugar que provocou uma ampliação de um espaço criativo que já carregava desde a linha de fronteira. Mas foi um trampolim, para um grande salto. Acho que a partir dela constitui um espírito provisório, uma sensação de provisoriedade, que já estava em mim, mas que em POA se solidificou, e que me faz sentir de “lugar nenhum” ou de todos os lugares ao mesmo tempo. Meus parceiros inicialmente foram integrantes de uma tribo ligada à faculdade de Arquitetura, às artes visuais, à poesia, à contracultura… Peixe, Julio Flash, Ligia Savio, Lidia Fontoura, Milton Kurtz, Neny Scliar, Ricky Bols, Mario Rohnelt, Carlos Asp, Wesley. nossa… Era muita gente. O pessoal da Santana, bairro onde fui morar quando cheguei em POA. A Claudinha, minha companheira, mãe das minhas duas primeiras filhas, Luna e Mel, era estudante de Arquitetura, a conheci lá, no DAFA, na época do Utopia.

Estudávamos astrologia com a D. Emy. A Claudia abandonou o curso, a arquitetura, e se tornou astróloga famosa e conceituada. Hoje é uma das pessoas mais conhecidas dessa área. Junto a isso, como já tinha falado antes, através desse povo todo, da Esquina Maldita, da Arquitetura, da Rádio Continental, do Parque da Redenção, onde varávamos à noite, foi se constituindo um grupo de músicos e artistas com afinidades, com coisas em comum. Muita gente que não foi muito adiante, que foi fazer outras coisas, e alguns que ajudaram a construir toda essa cena: o Carlinhos Hartlieb, criatura amável, queridíssimo, para nós já uma pessoa com mais experiência, vinha de outras constituições, de outras cenas, de uma década anterior, nos serviu de lume, de farol, pelo menos para mim.

Cao Trein, De Santana e Bebeto. Na última foto, Sergio Boré, percussionista (Arquivo pessoal)O Cao era meu conterrâneo, éramos tipo irmãos, tipo siameses, muito diferentes e muito parecidos. Tínhamos a mesma base, gostávamos das mesmas coisas e compúnhamos de forma parecida. Nos afastamos um pouco durante o tempo todo, até sua morte, mas continuávamos com laços muito fortes. Sempre nos víamos, quando eu vinha a POA. Logo que fui para o Rio ele costumava ir me visitar, mas as coisas vão mudando na vida de cada um. O Fernando eu o conhecia daqui de POA da época do Mr. Lee, mas para mim nesse período ele tinha uma aura de uma pessoa muito rígida, séria, um artista ligado a um poeta que escrevia letras contundentes, o Arnaldo Sisson, era um mito ligado à música engajada, à música brasileira, que tinha, talvez , como norte um Chico Buarque, um João Bosco, sei lá, esse tipo de coisa. Mas, aprofundamos uma amizade em São Paulo, no final da década de 70. Aí ele se mostrou uma pessoa sensível, maravilhosa, com uma dose de generosidade enorme. Muitos de nós fomos para lá e nos encontramos numa identidade que superava qualquer diferença possível existente entre nós.

O grupo Circo XX, teatro porto-alegrense do Paulinho Albuquerque, estava com uma temporada no Teatro Ruth Escobar, na Bela Vista, com a peça “O Senhor Galindez”, um libelo politico de extrema violência, mostrava cenas de tortura chocantes. Eu fui assistir e no final da peça falei com o Paulinho. Dali surgiu uma ideia de fazermos uma mostra em SP. Aí se agregou ao grupo o Raul Ellwanger, o Nelson [Coelho de Castro], de quem tinha me tornado amigo durante as gravações do Paralelo 30 – o trabalho do Nelson também fez uma revolução na minha cabeça – , o Mário Barbará, que ficou morando no mesmo apartamento em que eu morava na rua Augusta, ainda o Carlinhos e não lembro quem mais, talvez o Nico, não sei. A partir desse momento, eu que trabalhava numa casa de chá em Pinheiros, de garçom, o “Erva Doce”, do Cláudio Ferlauto, e de outros parceiros, Alvaro, Djanira, Cris… nos tornamos assíduos das casas noturnas de São Paulo. Eu e o Fernando nos tornamos grandes amigos. Gravei dele “Por Um Grande Amor”, no disco Novo País, de 85. Fizemos algumas canções, entre elas “Bandeira”, desse meu primeiro disco ,de 81. Sim, Carlinhos, Fernando e o Cao nos abandonaram cedo. E, mais recentemente o Marinho [Barbará]. Apesar de termos nos afastado muito, foi um baque a morte dele. Sinto muita falta deles, até hoje.

P – Voltando ao primeiro disco: ouvindo-o de novo agora, bá, ele tem uma força de lamentação notável, especialmente em “De um bando”. Tu te lembras do clima daquele momento, ainda na ditadura? Ele ajudava ou o quê, na hora da composição?

BA – Acho que nunca houve uma intenção de compor friamente uma nota panfletária, uma música de protesto, com aqueles chavões e com um apelo festivaleiro, épico. O que foi criado, composto, cantado, era o que eu estava sentindo e identificando no meu entorno. Não podíamos nos ausentar, nos esconder, não mostrarmos como estávamos, ou o que éramos de fato. Isso seria mais do que um erro, uma mentira. Se isso foi associado a causas coletivas era porque era assim, era assim que eu me sentia. Se eu cantasse “De Um Bando”, era porque me sentia parte disso e exaltava isso. A liberdade era o tom de tudo, antes de uma posição política programática, ideológica , era uma coisa existencial, necessária, como o ar que respiramos. O clima era esse: eu perdido numa noite suja numa cidade enorme, impessoal, difícil. Lembro de, com o Fernando, beber no boteco do Mateus todas as noites, na rua Augusta, perto da onde eu morava. O Fernando pedia um vodka, sempre, eu gostava de beber cerveja, e ali ficávamos à noite, repassando tudo, fazendo confidências, sonhando… Outras pessoas se agregavam, pessoas que moravam por ali, gente de toda a parte do Brasil. Lembro de um compositor baiano, o Zeca Bahia, parente, sobrinho, não lembro bem qual o grau de parentesco, do Graciliano Ramos. Um homem magro, esquálido, com os olhos saltados, que tinha uma canção estourada nas paradas de sucesso com o cantor Jessé, um sucesso estrondoso. Música linda. Ele costumava entrar no boteco do Mateus e abria o peito. A música chama-se “Porto Solidão”. Figura. Gostávamos muito dele. Rua Augusta. Paulo Klein, agitador cultural, fotógrafo, jornalista, curador de artes visuais, editor da revista Iris, de fotografia, e nosso cúmplice e parceiro. “Erva Doce”, Álvaro, Passoca, “Pirandello”, Bixiga, Roberto Campadelo, Persona, I-Ching, Ricardo Frota, Marquinhos Pilar, Danilo Jacaré… E aí… Fui embora para o Rio de Janeiro, pelas mãos do Carlos Sion.

O Carlos Sion estava acompanhando minha ida para São Paulo, tipo monitorando, pois já se apresentava como meu produtor e trabalhava minha ida para uma gravadora, a CBS, que era a companhia onde ele tinha respaldo na época, pois os artistas que ele havia produzido estavam todos lá. Foi uma negociação complicada, ele teve que ir a Nova York para uma reunião com a CBS internacional. Lá ele mostrou todos os trabalhos que ele tinha feito e queria carta branca para novas produções, incluindo o meu trabalho. Na hora o presidente da CBS internacional ligou para o Brasil relatando que o Sion estava lá e que era para o pessoal aqui liberar para ele fazer o que ele gostaria de fazer. O que os executivos da companhia aqui não gostaram nem um pouquinho.

Um dia, eu estava em POA, recebi um telegrama do Sion me dizendo para eu ir na Varig e pegar um PTA no meu nome e embarcar para São Paulo o mais rápido possível, pois na manhã seguinte teríamos uma reunião na gravadora. “Traz teu violão”, me disse. Cheguei no aeroporto e fui direto para a gravadora, lá em Pinheiros. De repente me vi na frente de uma plateia seleta de umas vinte pessoas, todo o staff da gravadora, incluindo seu presidente. Carlinhos me pediu para eu sacar a viola e cantar. Cantei umas três canções e eles pediram para eu sair da sala. Fiquei sentado num corredor ao lado de um bebedouro, olhando para o nada, esperando. De repente as pessoas começaram a circular e passavam por mim me cumprimentando, “Parabéns, parabéns”… Os diretores da gravadora, o presidente, o espanhol Munhoz que tinha acabado de assumir a companhia no Brasil, “parabéns, parabéns”…, coisa e tal. Surge o Sion agitado, mas satisfeitíssimo, “Vambora, vambora”. Alguns dias depois me fui de cuia e mala para o Rio, e um pouquinho de tempo mais começamos a gravar.

P – Como foram os arranjos? Qual foi a parceria? Tem coisas bem ousadas ali, na mistura de milonga, gênero predominante no disco, com sax, guitarra e tals. Foi coisa de estúdio ou teve concepção? Que tal os músicos que participaram? Rafael Rabello, De Santana, Mimi e Marcos Lessa, Edinho Espíndola, gente do choro, do rock, etc.!

BA – Então, os escalados para fazer os arranjos de orquestra foram o Cidinho Teixeira e o Paulo Machado, um de Porto Alegre, há muito radicado no Rio, e o outro carioca da gema, que já acompanhava o Carlinhos nos projetos dele, do Zé Ramalho e outros. Foi uma emoção pisar no estúdio Transamérica, um dos melhores do Brasil na época, e ver minhas músicas receberem um tratamento cuidadoso, requintado, vestidas com aquele luxo todo de violinos, cellos e sopros. Teve um efeito enorme sobre mim, mas não me tirou do lugar, não me transformou numa outra pessoa. Na verdade aprendi muito com aquele pessoal, músicos, arranjadores, técnicos, antes de tudo pessoas boas, generosas, geniais, sem afetação. Constituí amizades que se alongaram pela vida, com o Boré, com o pessoal do Bixo [da Seda], os amigos que já tinha, e que tiveram aquela chance de estar gravando num super-estúdio do Rio, o caso do De Santana, do Cao, do Ricardo… O Rafael Rabello, super-afável, conheci ele no estúdio, no dia da gravação. Simpaticíssimo, solícito, respeitoso, curioso, e genial. Lembro dele tocando com um enorme sorriso no rosto. Nunca mais o vi, até sua morte. Que som de violão, inacreditável.

O Cidinho e eu nos tornamos próximos. No lançamento do disco, só nós dois no Araújo Viana em Porto Alegre, e vários outros encontros musicais, até sua ida para NY, até não voltar mais. Está lá até hoje. Do Paulinho Machado continuei amigo, fizemos apresentações juntos no Rio e compusemos uma canção linda que a Loma cantou no disco Noticia Urgente, “Sonhos”. Paulinho era parceiro da Marina e tocava com ela direto. Um dia encontrei com eles na casa dele em Niterói. Faz tempo. Não sei dele também faz tempo. O arranjo de “Raiar” me emociona, é lindo, aliás os arranjos de cordas do disco são maravilhosos, a banda-base era tudo que um cara como eu poderia querer. Meus amigos tocando, era um luxo só…A Tânia Alves… Tínhamos nos tornado amigos em São Paulo, quando ela fazia parte do elenco da Ópera do Malandro. Dali estávamos sempre que podíamos juntos. Ela gravou no seu primeiro disco a música “Ah Essa Cidade”, música que depois inseri no disco SALVO 79/80, lançado em maio do ano passado juntamente com o “Pela Última Vez”, do OHBLACKBAGUAL. O produtor era uma cara chamado Manduka, figuraça, filho do poeta amazonense Thiago de Melo (não sei se é assim que se escreve). Depois no dois outros discos dela ela gravou músicas minhas. O Sion sabia dessa nossa proximidade e a chamou pra vocalizar comigo na música “Bandeira”, minha e do Fernando Ribeiro. E foi assim. A Tânia em 1985 me convidou para fazer o [projeto] Pixinguinha com ela, eu declinei. Não estava bem, tinha acabado de me separar, estava gravando o disco Novo País e logo depois fui para os EUA. Acho que ela nunca me perdoou.

Mas não considero que tudo foi uma maravilha. Deixei tudo muito na mão do Carlinhos e algumas coisas me fugiram. Por exemplo, a capa do disco. Quando o Carlinhos me apresentou o trabalho do Carlos Vergara, artista plástico gaúcho, como gráfico, como capista – tinha acabado de fazer uma capa para um disco da Elis – , eu me entusiasmei. Na intenção o Carlinhos foi de primeira, mas no resultado final eu não gostei muito. Mas aí já estava pronto. Quando nos reunimos Carlinhos, Vergara e eu, foi uma conversa maravilhosa. Entendo a intenção dele, mas a foto da capa feita pelo carioca Bina Foniat, não gostei. Não como foto, que é ótima, mas como capa. Não me identifiquei com aquilo. Tem uma intenção clara do Vergara de trazer esse universo sulista, pampeano, mas… E isso talvez tenho me deixado desconfortável em relação ao disco. Gostava mais da foto da contra capa. Gostava tanto que achava que ela deveria ser a capa. Enfim…Cavacos de ofício.

E tá aí, 40 anos se passaram.

P – Falando em milonga: era barbada fazer essa opção por um gênero até então meio que exclusivo do mundo tradicionalista?

BA – Como eu nunca delimitei nenhuma fronteira e sempre fui meio atrevido, nunca me importei com isso pois não me identificava, não acreditava, não fazia parte de mim. A mesma sensação eu tive na polêmica com o hino rio-grandense que aconteceu recentemente, e muitas pessoas e amigos, compositores, escritores, jornalistas, pensaram em mudar a letra do hino. Fui consultado para participar desse movimento e de uma possível mudança na letra. Minha posição foi de que eu não gostaria de participar de uma coisa com a qual não me sentia bem, não me sentia representado, não identificado, por que eu iria querer modificar?

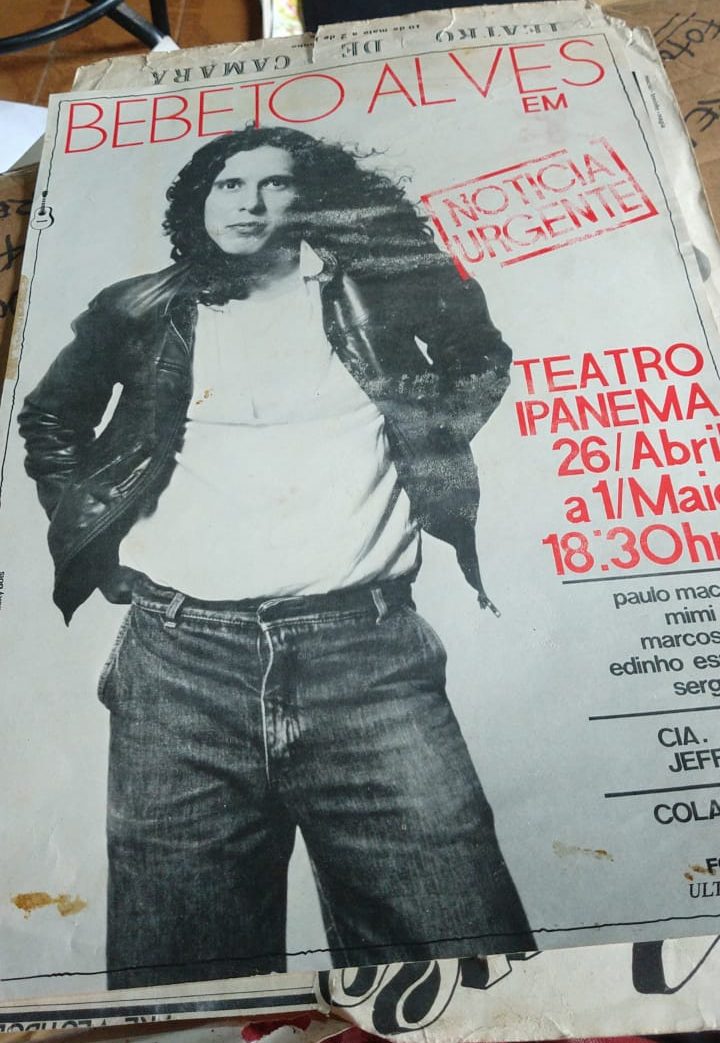

Notícia Urgente foi lançado no Teatro Ipanema, no RioNunca cantei essa música, sempre me senti constrangido na frente dela, desse hino. Por que me importaria com os tradicionalistas e puristas de uma maneira geral se a minha música não significava isso? Eu não era parte disso, até o jornal Tchê publicar uma entrevista toda copidescada, editada e levada à Califórnia da Canção em 82, por ocasião do lançamento do disco Notícia Urgente, onde eu iria me apresentar. Foi forte. Me senti mal. Os caras queriam polemizar e me usaram.

Tive uma reunião com eles em POA , era o Airton Ortiz o editor, e o jornalista que fez isso chamava-se, acho que Mario Goulart, algo assim. Ele enviou, junto com a edição, lá para o Rio, onde eu morava, um bilhete em que ele falava o que tinha feito, na verdade, confessava o “crime”. Tentei argumentar que eles estavam me submetendo a críticas pesadas e possíveis agressões. Nunca vou me esquecer… Fazia um ano o John Lennon tinha sido assassinado e eu ouvi da boca do Ortiz o seguinte, quando falei que eu poderia ser alvo de agressões, pois estava indo para a Califórnia, ele disse: “Se o John Lennon tomou um tiro, por que tu não pode tomar?” Foi complicado ouvir isso. Consultei um advogado, pois queria processar o jornaleco e seus editores e ele me aconselhou a pedir inicialmente um espaço de retratação; se não houvesse esse espaço, bom, aí poderia se pensar numa ação judicial. Eles cederam o espaço. Escrevi um longo texto. Mas, aí a cagada já tinha sido feita.

Fui para Uruguaiana, a minha cidade me recebeu como sempre me recebeu. O Ricardo Duarte antes havia me ligado, ele estava de presidente da Califórnia e me disse: “Vem, Bebeto, tá tudo tranquilo, não vai acontecer nada”. Os uruguaianenses riam, “Bá, esse Bebeto…” Os pseudos me viravam a cara. Mas a cidade me conhecia. O show aconteceu. Meu pai estava na primeira fila. Dizem que tinha gente, provavelmente de fora da cidade, preparada para me jogar ovos, tomates sei la o que, mas, acho que diante do que eles viram e ouviram. se calaram. Ofereci o show para o meu pai.

P – Mas já tem também um reggae, no “Moleque do parque”, né? Já tinha reggae gravado por gente daqui? Tem valsa, “Raiar”! E tem essa joia, “Krafts”, que é uma rancheira, né? Que alegria ela transmite! Quem era esse parceiro, o Paulo Klein?

BA – No ano do lançamento do disco Bebeto Alves, antes de lançar, eu participei do MPB Shell 81, festival da Globo, com a música “Krafts Mesmo”, parceria com o amigo paulista Paulo Klein, de quem já falei antes. O Paulinho era um desse caras que o Nelson Coelho de Castro identificaria como um “conspirador”, ele estava junto, queria estar junto com a gauchada, assim como esteve junto com o pessoal do nordeste. Através dele conheci pessoas muito legais e interessantes. Ele havia lançado um livro alternativo com seus poemas e fez uma performance, a meu convite, lá no “Erva-Doce”: “O Couer Rasgado”. Ele era assim um poeta visceral, um paulista da gema. Musiquei um de seus poemas, e o regionalizei. Troquei um local, que não lembro se era o Vidigal, pela Restinga, no poema. Continuamos amigos e em contato até hoje. Sempre que vou a SP, e vou seguido para ver os netos e filha, encontro com ele. Vamos ver exposições, jantar, almoçar, fazer o que os amigos fazem quando se encontram.

O roteiro do disco claramente criava uma situação, uma localidade, era isso o que o Carlinhos queria. Queria fazer a nova canção brasileira vinda do sul do Brasil. Canções como “Moleque do Parque”, que falava dos meninos que tomavam banho no chafariz da Redenção, “que vêm donde só Deus, esse teu vizinho, é quem sabe”. Era um ensaio para um reggae. Desde que ouvi Exodus, do Bob Marley, fiquei estarrecido, impressionado. Não gostava do reggae nacional, via Cor do Som, ou dos baianos de um modo geral. Gostava da Cor do Som inicial, chorinho em potência elevada. Grande Mu. Gostei do “Nine out of Ten”, do Caetano, no [elepê] Transa. Me pareceu forte, honesto. Ninguém fazia isso aqui no sul, pelo menos que eu saiba. No disco posterior, Noticia Urgente, explicitei em duas faixas: “Preta”, uma homenagem à Preta Pereira, que tinha conhecido em SP, “mulher de Cláudio”, como dizia a letra, e falava de um ”Baixo-Brasil”. A parceria com o Nelson, “Meninos”, também.

Foi o começo que ainda persiste em ser depois de passados 40 anos. Acho que no sul do Brasil, de uma maneira ampla, geral, ainda nada ou pouco se sabe sobre isso, e nunca se quis saber, de fato. De verdade, porque, se soubesse, tudo seria muito diferente. Para o resto do Brasil continuamos sem tradução e sem identificação, mas, hoje, o que importa mesmo, né?

Entrevista com Carlos Alberto Sion

Carlos Alberto Sion, o produtor do primeiro disco de BebetoParêntese – O Bebeto disse que, na produção do disco, tu querias criar uma localização, que tu incentivaste a fazer referências concretas ao Rio Grande do Sul, à cidade. Era isso mesmo? A tua ideia era que o disco tivesse uma marca de origem? Tu achavas que era possível repetir com o pessoal do sul, como Bebeto Alves e outros, talvez, o que tinha acontecido como o fenômeno de mídia e de venda com os caras do Ceará e do Nordeste, com o Fagner e outros?

Carlos Alberto Sion – Conheci o Bebeto Alves através da Monica Schmitt, com quem fui casado por mais de 12 anos. Eu já tinha tido uma relação com o Rio Grande do Sul através dos amigos do Bixo da Seda, o Marcos Lessa, o Mimi, de quem eu produzi o primeiro disco deles aqui, pela Continental. E também os Almôndegas, que eu trouxe para gravar o primeiro disco no Rio de Janeiro. Eu observava que a música da fronteira, música dos pampas, que tinha ainda um viés, um sabor nativista, mas não tão radical, e também era usada pelos músicos mais jovens, poderia ser uma coisa importante para recuperar essa raiz, recuperar esses laços com uma música tradicional do Rio Grande do Sul, que tinha uma vertente pop sendo executada por um artista jovem, com uma vivência no pop e do rock internacional. Não era uma fórmula, mas eu havia feito algumas ações com alguns músicos do nordeste, que tiveram grandes sucessos no cenário pop. E também a experiência dos músicos pop-americanos, que vinham de regiões, de estados com tradição do folk music e do country music forte, e que com a utilização de instrumentos eletrônicos e acústicos faziam um blend bacana. Então foi essa orientação que eu dei ao Bebeto. Acho que saiu um disco muito bonito, em que juntamos a vivência dele de Uruguaiana, Santana do Livramento, região toda da fronteira dos pampas, com a coisa urbana de ter vivido, ter vivido uma grande parte da vida em Porto Alegre.

P – Por que o disco não aconteceu na proporção que podia ter acontecido, no cenário brasileiro? Houve algum tipo de embaraço, de empecilho? Olhando daqui, é um enigma entender por que que um disco de tanta qualidade não estourou.

CAS – Algumas razões eu talvez possa pontuar. Primeiro, o disco tem uma linguagem pop regional muito forte. Não existia na época e não existe ainda essa expansão toda do regional, na cena, sobretudo porque a música do sul é muito diferenciada da música do nordeste, que já vem por décadas com aquela coisa mais popular e mais rítmica, de Luiz Gonzaga, de Jackson do Pandeiro e de todos os outros.

Segundo, o lançamento do disco também coincidiu com a fusão das empresas internacionais, da CBS com a Sony, e com uma nova administração, vinda de profissionais de uma outra área, assumindo a direção artística e o marketing da gravadora. Houve um presidente espanhol, que era muito ligado a uma música, eu diria, com uma certa breguice, apesar de ele ser um cara sofisticado. Foi quando começou, na minha opinião, a mexicanização da música brasileira. Isso do lado negativo, porque do lado positivo tem coisas maravilhosas do México, como a gente sabe.

Tem também essa coisa do artista morar entre o Rio e Porto alegre. Até ele se estabelecer aqui teve um gap. E também pelo fato de não ter uma estrutura empresarial. Eu não era empresário do Bebeto, eu era produtor, amigo. Então faltou a coisa empresarial, pra que você pudesse dar uma força maior, porque era uma época de acontecerem muitos shows em teatro, e o show em teatro revertiam em mídia, no Brasil inteiro. Então, foi feito apenas um show no Rio, pequeno, ou em São Paulo, não foi suficiente para impulsionar. Foi bem quando São Paulo voltou a ter um protagonismo na cena da indústria fonográfica. Eu acho que o fato de não ter uma estrutura em São Paulo para promover o disco, com empresário, produtor, forçando gravadora a isso, acho que foi uma grande dificuldade.

E tem também o seguinte: era uma música ainda mais difícil para a mídia popular assimilar, porque ela não tinha nenhum referencial anterior. A música do Bebeto não era Kleiton e Kledir, aliás, o Kleiton e Kledir estouraram muito forte pouco tempo depois na Ariola, com a música “Deu pra ti”. Ainda demorou um tanto para acontecer isso.

Outra: o mercado no Rio Grande do Sul é o terceiro mercado de música no Brasil. Talvez a empresa não tivesse a representatividade que deveria ter em Porto Alegre, a companhia, o escritório da companhia, com a força adequada, ou o próprio presidente e a área de marketing não vissem o Rio Grande do Sul, como essa terceira força na indústria da música, em termos de mercado, com duas grandes empresas jornalísticas, com rádio e televisão potentes. A empresa poderia ter investido nisso, que seria uma garantia, realmente, de que o trabalho teria sucesso, para além do sucesso artístico, um sucesso comercial, que foi perdido por essa falta de visão comercial da indústria.

Isso não diminui o trabalho do artista. Isso simplesmente adiou um pouco essa comunicação, esse conhecimento do trabalho e da obra do artista, que elegeu voltar ao sul porque o estado tem essa relativa autonomia, como a Bahia, em que se produzia o disco e se vendia, se tinha trabalho. Independentemente se tinha ou não trabalho em São Paulo, tinha no Rio Grande do Sul, com diversas cidades que permitiram e produziram shows em que o Bebeto teve sucesso. O Bebeto continuou com a carreira com uma produção sempre muito intensa, e independente do mercado. Fez uma escolha de viver no sul, como outros resolveram viver na Bahia, como o Jerônimo, o Roberto Dias e outros, que ficaram na Bahia, produzem os discos lá, lançam lá, e tem o mercado deles lá, sem a preocupação de atuar no eixo Rio-São Paulo, ou no Brasil inteiro. Então existem esses pequenos detalhes que às vezes fazem com que o artista não tenha uma visibilidade nacional.

Também ocorreu outro fator: a mídia ficou naquele momento muito segmentada, com muita música em nicho, e ocorreu a banalização da música brasileira com a propulsão dos sertanejos de qualidade duvidosa, diferente dos outros, enfim, que têm uma obra no mercado já solidificada para sempre, com o cancioneiro popular brasileiro.

Sobre a dificuldade também de se estabelecer no Rio e em São Paulo: houve a mudança de polo para São Paulo. A coisa da sobrevivência, o artista com família, com filhos, casamento, separação, e sem uma estrutura, um empresário, uma empresa, uma produtora que abarcasse o trabalho e aceitasse a fazer o trabalho e investisse, isso dificultou muito. Então era uma coisa triangular: ficou um tempo no Rio, depois estava em São Paulo. O Rio tinha a vitrine e tinha os jornalistas mais conhecidos, tinha televisão, e depois houve a sedução e a troca para São Paulo, depois a troca da empresa, da CBS que virou Sony.

Mas eu acho que o trabalho ainda era precipitado, porque tinha um tempo para rebentar, tinha um tempo para fazer sucesso. Tem artistas que demoraram três, quatro discos, cinco discos para alcançar um sucesso popular, de venda de discos e expansão. E a música do Bebeto era mais difícil, porque tinha uma letra mais sofisticada, tinha uma linguagem mais sofisticada, e não era aquele tatibitáti de música com dois versinhos como o que estava acontecendo nos anos 80, quando teve a explosão do rock brasileiro, que era algo mais dinâmico e muito simplista. Então houve esse impacto todo, uma diferença entre um discurso poético intelectualizado do Bebeto e uma linguagem mais rasa, ou mais direta, ou mais comunicativa, com o pop-rock que estava acontecendo no Brasil naquele momento.