Ivette Brandalise – Em primeira pessoa

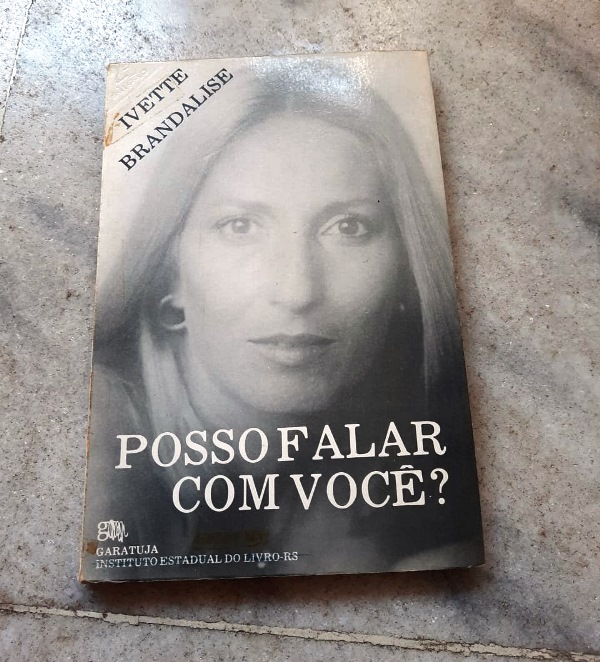

Ivette Brandalise (acervo pessoal)

Ivette Brandalise (acervo pessoal)

Nesta entrevista, Ivette Brandalise rememora os tempos de estudante, conta sobre os tempos do Teatro de Equipe e ainda descreve como foi escrever em tempos de ditadura militar.

Ivette Brandalise completou 80 anos em janeiro, poucos meses depois de perder o companheiro de quase toda a vida – o arquiteto, ator e ativista social Milton Mattos, pai dos seus dois filhos, André e Felipe.

Ivette e Milton se apaixonaram nos bastidores do Teatro de Equipe (1958 – 1962), companhia que marcou a cena cultural gaúcha e lançou nomes como Paulo José, Paulo Cesar Pereio, Ittala Nandi e Lilian Lemmertz. Além de casa de espetáculos e centro agregador de artistas plásticos, músicos e intelectuais, o Teatro de Equipe atuou como núcleo de resistência durante o movimento da Legalidade, em 1961. “Na primeira manifestação de Leonel Brizola tentando evitar um golpe e garantir a posse de Jango após a renúncia de Jânio Quadros, nós já estávamos reunidos”, conta Ivette.

O teatro ficou para trás, mas a voz rouca nunca mais saiu de cena. Atuando no rádio, no jornal e na televisão, Ivette praticamente inventou o sentido do termo “jornalista multimídia” – em uma época em que as mulheres ainda eram raras nas redações de Porto Alegre.

Apresentando programas de entrevistas como Primeira Pessoa (TVE), aquele da clássica pergunta “que verbo tu conjugas?”, e As Músicas que Fizeram sua Cabeça (FM Cultura), Ivette sempre deixou os convidados tão à vontade que muitos se esqueciam que estavam no ar e faziam confidências como se estivessem em uma sessão de terapia. Não por acaso. A jornalista, que a certa altura da vida foi atriz e que quase estudou Engenharia, também é psicóloga.

Na entrevista a seguir, concedida por email, Ivette fala da experiência no Teatro de Equipe, do trabalho como cronista, da censura durante os anos da ditadura militar e – a gente não resistiu – das músicas que fizeram a sua cabeça.

Cláudia Laitano

Parêntese – Vieste de Santa Catarina, no início dos anos 1950, para estudar. Acabaste cursando quatro faculdades e se formando em três, o que é um percurso nada comum. Conta um pouco desses primeiros anos e da tua relação com os estudos.

Ivette Brandalise – Nasci em Videira, Santa Catarina. Meus pais são filhos de imigrantes italianos que saíram daqui da Serra Gaúcha para desbravar o Oeste Catarinense. Eles foram dos primeiros moradores do lugar que, quando eu nasci, tinha recém se emancipado do município de Campos Novos. O ensino ali era rudimentar. Eu devo ter sido das primeiras alunas do ginásio. Meus irmãos mais velhos já tinham saído para estudar em outras cidades. Fiz dois anos de ginásio em Videira e, depois, no Colégio Bom Conselho, em Porto Alegre. Interna, é claro. Odiei o internato. Videira era uma cidade pequena, parecida com os condomínios horizontais de hoje. Todo mundo se conhecia, todo mundo cuidava de todo mundo, as portas não tinham chaves, as crianças podiam brincar na rua. Nada era proibido. Exatamente o oposto do internato, onde tudo era proibido, de onde eu só podia sair de 15 em 15 dias e onde eu tinha dia e hora certa para leitura, com as escolhas limitadas à biblioteca do colégio. As colegas externas, às vezes, me emprestavam livros, e esses livros muitas vezes me levaram ao gabinete da Madre Superiora para um sermão e um castigo. Saí do internato graças a uma briga com a tal Madre e consegui ingressar no Colégio Júlio de Castilhos, mesmo já estando no segundo semestre do Científico. Eu queria estudar Engenharia Química com a intenção de trabalhar com meu pai num frigorífico que a sua família e um sócio tinham montado em Videira. Era o começo da Perdigão. No Julinho, conheci a Gladys Cotliarenko, que depois virou Fishbein, apaixonada por jornalismo. Mas apaixonada mesmo, tanto que me contagiou com a sua paixão. É evidente que essa paixão foi alimentada pela ojeriza às exatas. Física e matemática só não eram mais detestáveis do que o internato. Na hora do vestibular, Jornalismo. Na UFRGS e na PUC. Por garantia, Ciências Sociais, como segunda opção. Passei nos dois e decidi fazer Jornalismo na UFRGS e Ciências Sociais na PUC.

P – Participaste de um momento muito especial do teatro gaúcho. Conta um pouco da tua experiência no Teatro de Equipe e em outras companhias.

IB – Foi no bar da PUC, que funcionava no prédio do Colégio Rosário, que eu conheci o Antonio Abujamra. Ele tinha vindo a Porto Alegre a convite do Teatro Universitário. Gostou daqui, gostou do grupo, encontrou a Belinha e foi ficando. Quando eu o conheci estava fazendo um sucesso enorme com o espetáculo À Margem da Vida, de Tennessee Williams, com Lilian Lemmertz e Luiz Carlos Maciel. Foi a estreia da Lilian em teatro. Abujamra me convidou para um teste. Aceitei. Deu certo, mas com os espaços limitados dos palcos na cidade (Theatro São Pedro e Instituto de Artes) era a hora de Carlos Murtinho, do Teatro Studio, apresentar a sua montagem. Murtinho precisava de uma atriz, Abujamra sugeriu, e lá fui eu para Palavras Trocadas, de Alfredo Mesquita. Depois, a direção do Abujamra em O Caso das Petúnias Esmagadas, de Tennessee Williams. E, então, a grande notícia: como resultado de uma luta do grupo Teatro Universitário e de professores da UFRGS, com destaque para Gerd Bornhein e Guilhermino César, seria criado o Curso de Arte Dramática [1958]. Ruggero Jacobbi, italiano que estava morando em São Paulo, seria o diretor. Lá fui eu. Uma estudante que fazia jus à palavra. Fazia Jornalismo, Ciências Sociais e Arte Dramática.

P – Como conseguias dar conta de tanta coisa?

IB – Aprendi a dormir pouco, estudar em qualquer lugar, principalmente nos trajetos de bonde, de um lugar para outro. E ainda mantinha uma coluna semanal com notícias do movimento teatral no jornal Semana Gaúcha. O teatro gerava notícias. Tanto que a Folha da Tarde tinha uma coluna diária assinada pelo Fernando Peixoto. Fernando era meu colega no curso de Arte Dramática e fez a sua primeira experiência como diretor me colocando no elenco do seu espetáculo. Foi ele também que me convidou para Pedro Mico, de Antonio Callado, que dirigiu mais tarde, já no Teatro de Equipe. E foi Fernando também quem me sugeriu a participação, numa ponta, num espetáculo que o Teatro Brasileiro de Comédia estava trazendo para o São Pedro. Lá fui eu, não sem antes me despedir, aos prantos, de Ruggero Jacobbi, que estava voltando para a Itália. Sem o Ruggero, o curso não me interessava muito. Ficamos fora do curso de Arte Dramática, Fernando, Armando Ferreira Filho e eu, mas já saboreando o convite para participar do Teatro de Equipe, primeira experiência de teatro profissional em Porto Alegre.

P – O Teatro de Equipe foi um marco nessa efervescência teatral da cidade. Como o grupo começou?

IB – Não sei quando foi batizado com o nome de Equipe, mas o grupo já tinha algumas experiências anteriores, reunindo atores do Teatro Universitário. Foi um sucesso a montagem de Esperando Godot, de Samuel Beckett, dirigido por Luiz Carlos Maciel, tendo no elenco Lineu Dias, Milton Mattos e Mário de Almeida, que tinha vindo a Porto Alegre a convite do Teatro Universitário para dirigir uma peça de Paulo Hecker Filho. Como Abujamra, Mário foi gostando daqui, gostando do grupo, e foi ficando. Poetas e Poemas, que veio em seguida, com direção de Mário de Almeida, mereceu não só aplausos mas convite para um evento na embaixada brasileira em Montevidéu, que tinha, na época, Vinicius de Moraes como adido cultural. Foi na volta dessa viagem que eles decidiram estruturar o grupo e plantar o sonho: uma casa de espetáculos própria. Paulo José, Milton Mattos, Mário de Almeida e Paulo César Pereio voltavam de Montevidéu com a bandeira do Teatro de Equipe para ser hasteada em Porto Alegre. O Teatro de Equipe era um centro agregador, reunindo pessoas de todos os segmentos das artes. Era um espaço para encontros, debates, discussões, contribuições, trocas. O verbo criar dava a tônica e todas as dores, convulsões, medos e alegrias inerentes eram expostos sem constrangimento, contando com a compreensão e solidariedade dos outros.

P – Quando passaste a fazer parte do elenco?

IB – Foi em 1959, quando a casa estava sendo inaugurada. Como eu tinha terminado meu curso de Jornalismo, minha família contava com meu retorno a Videira. Fiz a escolha sem conflito: teatro. Isso me custou o corte da mesada. Mas o Equipe estava fazendo sua primeira experiência de teatro profissional e fui contratada, por um salário mínimo, com o direito de subir no palco e a obrigação de cuidar da divulgação dos espetáculos. Transferi meu curso de Ciências Sociais para a UFRGS, que era gratuita, e passei a cursar a partir da segunda série (ou quarto semestre, como se diz hoje). Morava num pensionato e passava grande parte do dia no teatro, ensaiando ou cuidando dos meus releases e convivendo com pessoas fantásticas, que apareciam a toda hora para estar conosco. Pessoas que se apresentaram imediatamente quando montamos ali, em 1961, o Comitê de Resistência de Artistas e Intelectuais pela Legalidade. Na primeira manifestação de Leonel Brizola tentando evitar um golpe e garantir a posse de Jango após a renúncia de Jânio Quadros, nós já estávamos reunidos. No Equipe eram feitos cartazes e faixas usados em passeatas, lá foram criados slogans que eram lidos na Rádio da Legalidade, e foi que lá que surgiu, com letra de Lara de Lemos e música de Paulo César Pereio, o Hino da Legalidade.

P – Muitos dos que passaram pelo Equipe acabaram fazendo sucesso em Rio e São Paulo depois. Não pensaste em ir embora também?

IB – Paulo José saiu antes da falência, com convite do Teatro de Arena, que tinha uma boa aliança com o Equipe. Lílian Lemmertz, que estava conosco em Testamento do Cangaceiro, já estava no TBC, Nilda Maria e Moema, que estiveram no início de tudo, já estavam em São Paulo. O Teatro Oficina acolheu, de bom grado, Fernando Peixoto e Ittala Nandi. Foi então que Milton Mattos e eu, que já estávamos namorando, vivemos o conflito: vamos ou ficamos? Milton tinha matrícula trancada na Faculdade de Arquitetura, outro de seus amores, e achou melhor ficar. Eu, que amava o Milton, fiquei também.

P – Foste uma das primeiras jornalistas “multimídia” do Brasil, com espaço no rádio, na TV e no jornal. Como cada um desses veículos foi entrando na tua vida?

IB – Eu tive sempre muita sorte. Os convites foram inesperados, e a aceitação foi imediata. Depois de aceitar eu tinha de lidar com meus medos. O começo foi no Diário de Notícias. Uma página feminina no jornal de domingo com a felicidade de encontrar Celito De Grandi como editor. Foi ali que ousei minha primeira crônica. E foi ali que eu reencontrei Celia Ribeiro. Ela me convidou para apresentar uma revista semanal, que lamentavelmente durou pouco, na TV Gaúcha. Mas a atenção da Celia permaneceu e foi que ela que sugeriu que o Lauro Schirmer, que estava montando um jornal para a TV, me testasse. O programa estava muito calcado no Jornal de Vanguarda, da TV Excelsior, dirigido por Fernando Barbosa Lima, com vários apresentadores em cena. Lauro decidiu colocar uma mulher fazendo intervenções. Precisava de uma mulher mais velha, com autoridade para se permitir ironias ou deboches. Não encontrou, pra sorte minha. Celia, como anjo, insistindo. Deu certo. Ganhei um papel fantástico no jornal que tinha a maior audiência e credibilidade. A grande novidade era a presença feminina, o grande diferencial, uma mulher expondo sua opinião.

P – Deve ter sido um grande desafio estrear já dando opinião, principalmente em uma época em que as mulheres estavam começando a ocupar espaços no jornalismo.

IB – A opinião não era minha. Atuava mais como atriz do que como jornalista. Quem escolhia a notícia a ser realçada e a frase que eu diria eram o Werner Becker, o Lauro Schirmer, o Carlos Bastos ou o Ibsen Pinheiro. Sempre muito inteligentes e bem elaboradas. Poucas vezes eu discordei da frase que eles redigiram para mim e, nessas poucas vezes, tive licença para não dizê-las. No mais, eu aceitei o sucesso, que não era meu, era do jornal, que se chamava Show de Notícias. Fazendo o mesmo papel, mas já com texto meu, fui para o Jornal Ipiranga, o primeiro programa independente na TV aqui do sul. Tinha direção de Durval Garcia e, no elenco, dois comentaristas conhecidos e reconhecidos no Estado: Cândido Norberto e Flávio Alcaraz Gomes.

P – Foi nessa época que entraste para o rádio também?

IB – Sim. O Flávio Alcaraz Gomes me convidou para fazer um comentário diário na Rádio Guaíba e, então, eu comecei a fazer meus Cinco Minutos com Ivette Brandalise, o que aconteceu diariamente por mais de 20 anos. Era a primeira mulher a fazer comentários em rádio aqui no Rio Grande do Sul, e isso chamava atenção e dava audiência. Sorte minha. E sorte maior por ser colorada. Uma crônica na rádio, brincando com as cores azuis de um dia que terminou num anoitecer em puro vermelho, sensibilizou o Capitão Erasmo Nascente, que estava dirigindo, na Caldas Junior, a Folha da Manhã. Convite feito, convite aceito e arrepios do medo. Comecei a escrever duas crônicas diárias. Da Folha da Manhã passei para a Folha da Tarde e fomos felizes até que a falência da Folha nos separou. Era a segunda falência que eu vivenciava (a primeira foi a do Teatro de Equipe). Como na primeira, chorei.

P – De que forma as ideias feministas desembarcaram no Rio Grande do Sul? Esse era um tema que te interessava naquela época?

IB – Não me integrei aos movimentos feministas, mas me sentia parte deles e me incomodavam as mulheres que se diziam “femininas” e não “feministas”. Sempre entendi que até o feminino, exercido com liberdade e grandeza, era uma conquista das feministas. Sou o que sou, independente de gênero. E sempre respeitei minhas amigas que se diziam do lar, porque elas estavam sendo verdadeiras com elas mesmas. Eram fruto de um sistema e tranquilas dentro dele. Tinham outras formas de se sentirem úteis e colaborativas. Eu é que estava saindo fora do estabelecido, eu é que estava abraçada em Simone de Beauvoir. Aqui no Rio Grande, na época, duas mulheres lideraram as lutas feministas: Clênia Maranhão e Lícia Peres.

P – Como comunicadora, como foram teus contatos com a censura e a repressão durante a ditadura?

IB – Eu vivi, como jornalista, os 21 anos da ditadura. Na rádio, para evitar aborrecimentos com a censura, o Flávio nomeou o Osmar Meletti como meu censor. Eu gravava, ele ouvia. Algumas vezes, não muitas, meu comentário não foi ao ar. Eu aprendi a falar e escrever nas entrelinhas, e até aconteceu de eu me perder nas entrelinhas. No jornal, tive de enfrentar, algumas vezes, a censura dos editores. Eu até entendo. E entendia. Eles não podiam pôr em risco o jornal pela ousadia de uma cronista. E, como estava achando desagradável aquilo, fui pedir ao Dr. Breno Caldas que, em caso de dúvida dos editores, ele desse sua palavra final. Ele achou engraçado, mas concordou. Não sei se ele foi consultado alguma vez, mas nunca mais me censuraram. Na TV eu tive problemas bem desagradáveis quando trabalhei na TV Difusora, agora Bandeirantes. Fui chamada várias vezes na Polícia Federal. É claro que eu cuidava as palavras que eu dizia, já tinha aprendido. Mas então o responsável pela inquirição comentava minhas pausas, meu jeito de olhar, ou seja, ele ouvia comentários nos meus silêncios. Perspicaz ele, mas eu insisti em afirmar que as críticas era ele quem fazia, não eu. Mas usava também o espaço para criticar, de forma mais veemente, os governantes do município e os do Estado. Num determinado dia, nessa TV, recebi um telefonema do diretor pedindo que eu não subisse o morro naquela noite e passasse no dia seguinte para acertar as contas. Não foi a Polícia Federal, não foi o DOPS, mas uma autoridade do Governo do Estado que mandou a emissora escolher entre a minha permanência e o corte de toda a publicidade do governo. Saí eu, mas me sentindo muito poderosa, capaz de abalar as estruturas do governo. Foi um elogio caríssimo, meu salário era bom.

P – Que assuntos te interessavam mais como cronista? Que outros cronistas te inspiravam?

IB – Eu tinha duas crônicas por dia. Na rádio, eu usava muito os assuntos da cidade, numa linguagem mais direta, contando com o ritmo e a inflexão, fazia comentários, denúncias e cobranças ao prefeito e a outras autoridades do município. No jornal, a crônica era mais elaborada. Eu trabalhava um pouco melhor a frase, inventava palavras, viajava pelos assuntos mais diversos, percorrendo lugares, dores, risos, lágrimas, como se tudo fosse meu. Eu usava quase sempre a primeira pessoa. Adorava criar histórias a partir de pequenos diálogos que ouvia na rua, nos restaurantes, nos táxis, no mercado. Meus ouvidos estavam sempre antenados. Meu guru, meu mestre, minha devoção sempre foi Rubem Braga, pra mim o melhor cronista de todos os tempos.

P – Tens ideia de reunir teus textos, editados ou inéditos, em um livro, tipo um balanço impresso?

IB – Eu não sou muito cuidadosa com minhas coisas. Tenho poucas fotos, poucos registros do que fiz até agora. Mas tenho um livro publicado em 1979, em cuja edição não colaborei em nada. Ligia Averbuck, que era diretora do IEL, propôs a publicação, a Mary Weiss, da Quarup, gostou, Antônio Hohlfeldt fez uma seleção e uma apresentação. Por sorte, vendeu rápido, porque eu morria de medo de mofar na prateleira. Continuo com medo e, por isso, nunca mais pensei no assunto. Além disso, tenho preguiça de pesquisar nos arquivos da Caldas Júnior. Agora, durante a pandemia, andei vasculhando umas gavetas. Não encontrei muita coisa, mas talvez resulte num livro. Talvez…

P – Como a Psicologia entrou na tua vida?

IB – Decidi fazer o curso de Psicologia quando assumi um trabalho como Relações Públicas na Standard Propaganda, antes de entrar para a Caldas Júnior. Tentando planos de RP me dei conta de que precisava conhecer melhor os públicos que eu buscava alcançar. Procurei cursos específicos e, na época, não havia. Fiz vestibular focada em Psicologia Social, mas é muito fácil a gente se apaixonar pela clínica. Trabalhei e ainda trabalho com adultos e também com casais, com orientação sistêmica.

P – Que livros e que músicas fizeram a tua cabeça?

IB – Comecei pela coleção Menina Moça, cujos exemplares abriam com um poema de Machado de Assis. No Bom Conselho, passei por todos os romances água com açúcar da biblioteca. Só comecei a ler, de verdade, quando descobri que Machado de Assis fazia mais do que aquela poesia. Fui apresentada a ele através de Dom Casmurro e, mais tarde, a Eça, Jorge Amado, Erico Verissimo… Passei um bom tempo com Lawrence Durrell e seu Quarteto de Alexandria e fui estacionar em O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, que virou livro de cabeceira. Mas sempre li poesia e me achava divina como declamadora nas festas escolares em Videira. Na faculdade, e só na faculdade, eu encontrei Rubem Braga e suas crônicas e, então, foi amor eterno. Difícil falar nas músicas. Sou do tempo dos boleros e, felizmente, do tempo áureo da MPB, com Tom, Vinicius, Chico, Caetano, Gil… Mas quem me emociona e me leva às lágrimas é Piazzolla, com seu Adiós Nonino.

P – Acabaste de perder teu companheiro de mais de 50 anos de vida em comum. Como tu estás enfrentando esse momento? Entre casais que vivem tanto tempo juntos, existe alguma característica em comum? Acreditas que casamentos longos como o teu ainda podem ser um ideal para a geração dos teus netos?

IB – Estou tentando aceitar e me ajeitar nesta carreira solo que a morte do Milton está me obrigando a viver. Milton e eu nos encontramos no teatro e, de certa forma, aquilo que acreditávamos poder criar no teatro foi o que nutriu nossa relação. Cada um desempenhando seu papel da melhor forma possível, um respeitando o espaço do outro, contribuindo, quando possível, criticando ou aplaudindo os resultados. E os dois parceiros e responsáveis pela família, os dois querendo um mundo melhor para os filhos, para o Estado, para o país, os dois defendendo os mesmos valores, a mesma ética. Não sei se no mundo dos meus netos um casamento assim é possível. Eles parecem mais imediatistas, menos tolerantes, menos pacientes. E um casamento longo não significa alegria permanente, paixão eterna, harmonia completa. Um casamento longo é resultado de muitos recasamentos. A gente precisa aprender a brigar, a discutir, a entender as próprias raivas, a embalar momentos suaves, a compartilhar encantamentos, a chorar juntos. A gente precisa aceitar que o companheiro de hoje não é exatamente o mesmo do primeiro encontro, como a gente também já não é a mesma. E recasamento só é possível quando os nubentes, que o tempo foi modelando, ainda podem se apaixonar.