Nelson Coelho de Castro – O profeta do porto-alegrês

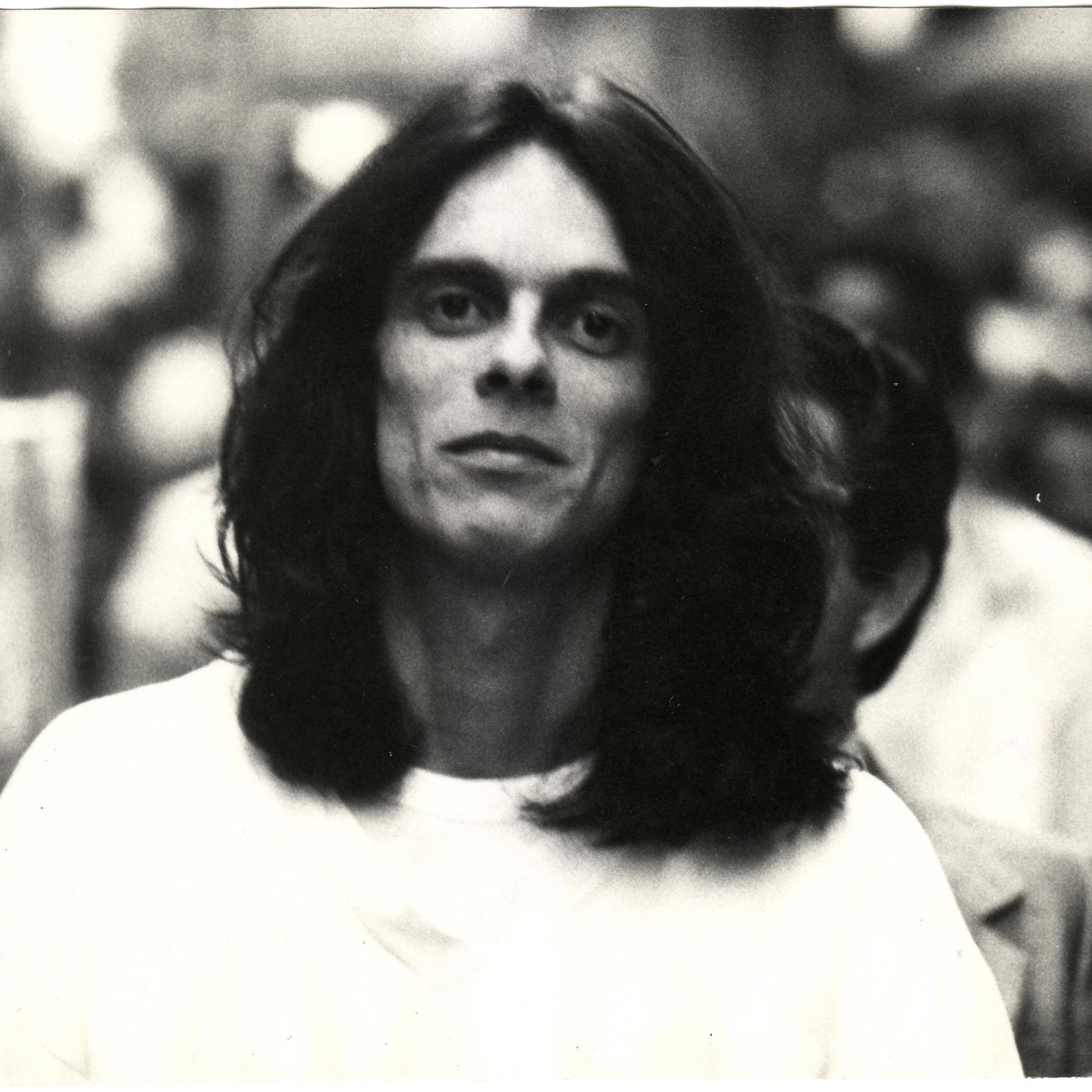

Nelson Coelho de Castro, com a capa de álbum de 1983 (Foto de Luiz Antonio Catafesto/Divulgação)

Nelson Coelho de Castro, com a capa de álbum de 1983 (Foto de Luiz Antonio Catafesto/Divulgação)

Meninos, eu conto: o papel cultural que teve na cidade o Nelson Coelho de Castro foi e é imenso. Não se trata só de suas canções, carregadas quase sempre de uma alma antiga, aldeã, amistosa, que nos conforta o coração e aguça a percepção. Não se trata também apenas de sua presença na cena de shows, solo ou com companheiros, como tem acontecido há tempos com o Bebeto Alves, o Antônio Villeroy e o Gelson Oliveira, no show/projeto “Juntos”.

Quero me referir aqui ao seu papel como pensador. Intuitivo, assistemático e genial. O leitor pode imaginar que gênio é o cara que descobre o muito diferente, e terá razão; mas mais gênio é quem descobre e dá a ver o óbvio. A esse segundo tipo de gênio é que Nelson Rodrigues chamava, com boas razões, de profetas. Só os profetas enxergam o óbvio, que Nelson qualificava com precisão – o óbvio ululante.

Pois o Nelson é um raro caso de artista e cidadão que, já nos longínquos anos 1970, entendia e mostrava uma aberração que a gente ainda não via. Uma de suas tiradas geniais: o porto-alegrense é um sujeito infeliz porque só vê a sua própria cara duas vezes por dia, quando se escova diante do espelho, porque no mais ele só vê e ouve coisas de fora, que falam de outros lugares e experiências.

Nelson reclamava, com seu conhecido humor, do fato de que nada do que era local tinha espaço nas mídias de então. E é ele que nos permite enxergar os absurdos naturalizados como coisa trivial. É com o filtro do olhar do Nelson que agora eu olho para essa mixórdia de botarem uns quiosques ridículos na beira do cais de Porto Alegre.

Esta entrevista acabou rolando por escrito, em parte para aproveitar o talento do entrevistado com as palavras, mas também em parte porque o Luciano Mello e eu fracassamos (por causa da tecnologia, que estava num dia azedo) numa tentativa de entrevista gravada.

As primeiras dez perguntas eu elaborei, e por isso o Nelson responde pra mim. As outras o Luciano pensou e por isso o Nelson responde a ele. Tudo em família – a família dos fãs do Nelson Coelho de Castro.

Parêntese – Vamos começar pelo chão: em que lugares, bairros, da cidade tu viveu, morou e tal? Conta esse percurso e comenta o temperamento de cada um desses lugares e o que tu aprendeu em cada um. E outra: eles aparecem nas tuas letras?

Nelson Coelho de Castro – Até aos 13 anos, 1967, morei nos bairros São João, Passo D’areia e IAPI, um bocadinho mais num ou noutro. Mesmo tri lindeiras, guardo cada geografia com seu perfume, vozerios, fisionomias, pios, atalhos, luzes, baldios, poças e segredos. Muito perambulei por eles de pé descalço, vadiando com bicicleta emprestada ou quando nosso time da zona (o Palmeiras, com camisetas feitas de Herings velhas tingidas de um verde aguado, pudera, só um tubinho daqueles corantes prum panelão de água fervendo com dez camisetas) fazia alguns amistosos pela zona antes de começar um prometido grande campeonato, com taças e medalhas, que jamais aconteceu.

No chalé de madeira, casa dos meus avós maternos, havia um porão, um sótão, um corredor sem fim que estalava na madrugada e, nos fundos, uma casa vazia. A casa, meus avós e meu irmão Cezar (soltando uma pandorga que foi pra “Bahia”) estão na música “Arabutã”, do disco Verniz da Madrugada, 1996. Tive sorte e seria outro, se nesta casa não morassem estes predicados para a fabulação.

Em 1968, meu pai foi transferido para Curitiba e por lá passamos três anos. Entre outras, moramos numa casa de esquina na Vila dos Bancários. A casa alugada pelo meu pai podia ser nosso território, mas o muro – um tanto baixo, dava na altura dos quadris – e parte da calçada, não. O local fora eleito, bem antes da gente morar ali, como ponto de encontro do pessoal do bairro pra conversar e tocar violão. Era um bando de neguinho, uns 20 ou mais, todos os dias, chuva, frio ou calor. Uma ocasião, do alto da janela do meu quarto vi um cara chegando na esquina. Sentou no muro e ficou ali sozinho, fumando, vez por outra espiava pro final da rua pra saber se vinha alguém e nada do pessoal chegar. Deu uma hora. Ninguém aparecia. Pô, pensei, não se deixa um cara nosso sozinho na esquina. Resolvi ir até lá. Foi com aquele sujeito que entendi que a barra estava pesada, 68, ele estava clandestino, vindo do Chile, cheio de perrengue etc. Foi um baque praquele guri de 14 anos. Depois de conhecê-lo, compreendi por que ele passava algumas vezes de pijama pela rua.

Os primeiros acordes no violão aprendi ali naquele muro, naquela esquina. Fiz grandes amigos, como Oscar da Silva, que mais tarde virou meu parceiro em algumas músicas. O cinema desta “esquina” está no batuque “Vim Vadiá”, 1983.

Voltamos para Poa em 71. E desta vez para a zona sul, onde morei por quase 25 anos, nos bairros Vila Assunção, Cristal, Tristeza e Ipanema. Ainda estrangeiro por aquelas bandas, demorei a me reconhecer na nova paisagem que exibia agora um vasto Guaíba tão próximo e não mais uma ínfima nesga do seu espelho que meus olhos imaginavam ver da cumeeira lá da nossa casa da rua Honório Silveira Dias.

Como o Fischer falou do temperamento dum lugar, foi o clima de “praia” da zona sul, a proximidade com a água, pelo menos aparentemente, que me fez ver que os moradores desta parte da cidade são pessoas menos tensas e assim também me sentia. Por exemplo, o porto-alegrense da zona sul veste muito mais bermuda e chinelo durante a sua vida toda do que um que mora no Centro ou Moinhos. Estremeci agora ao pensar que se um canalha, “rápido no gatilho”, lesse isso agora num “face” qualquer tascaria que esse neguinho da zona sul se trata de um vagabundo. Jamais saberia que o exemplo que usei era de uma pessoa seríssima. Na canção “Cadê”, do disco Lua Caiada, 2010, os versos estão impregnados destes dois períodos. Lembrei agora que, bem antes, em 1975, a música “Magricela”, que chegou a rodar em fita na Rádio Continental, já falava, também destes bairros.

P – Tua história familiar é de gente serenamente integrada à cultura brasileira urbana, certo? Quer dizer, não rolou experiência de se sentir diferente, distante? Como se manifestava essa integração – na vivência musical, por exemplo? Essa pergunta poderia ser formulada pela outra ponta: na tua experiência familiar, de menino e adolescente, tu teve alguma ligação ou com gauchismo? Como CTG? Ou com o mundo germânico, ou com o italiano?

NCC – A família toda sempre foi muito musical. Minha mãe, com 86 anos, sabe todas as marchinhas de carnaval dos anos 30 e 40 e é minha consultora-mor neste quesito. O seu irmão sabia o repertório de Lupicínio e Noel Rosa. Meu pai tocava gaita de boca com seu irmão, minha avó tocava violino e todo aniversário ou festa da família acabava em cantoria. Até hoje é assim. Temos um repertório que foi passando de uma geração pra outra. Ambas as famílias têm os avôs paternos de ascendência portuguesa, os Coelhos e os Castros e, de outra parte, as avós maternas são de ascendência alemã e holandesa, respectivamente. Daí se deu um fluxo natural com a música, por estas vertentes. No repertório lá de casa, além de Lupi, Catulo, Noel, Lamartine, entre outros, se cantava também Paixão Côrtes e Barbosa Lessa. Mas sem nenhuma relação com o gauchismo ou CTG.

P – Tua história com os Canarinhos do Colégio São João foi decisiva para cultivar teu apreço e tua vivência pela música, certo? Conta um pouco disso: que repertório vocês cantavam? Que época era isso? Havia abertura para a música mais nova que pintava, como a MPB ou o rock?

NCC – Foi mesmo. Até o primeiro ginasial, 1967, estudei no colégio São João e participei do Coral dos Canarinhos por quase 4 anos. Era uma agenda cheia. Nos apresentávamos nas escolas pelo Estado todo, feiras municipais, quermesses, missas do Galo, domingos de Páscoa, nos festivais de coros e nos programas da televisão Piratini e do Canal 12. Gravamos dois discos, um deles em São Paulo, em 1966. Lá, dois marcos na carreira dos Canarinhos: show no Teatro Municipal e uma participação, acreditem, no programa da Hebe! Em 1967, julho, o coral foi para Buenos Aires através de um intercâmbio cultural com um colégio La Salle de lá. Fizemos alguns shows e um destes foi na Casa Rosada, promovido pela embaixada brasileira. Que coisa.

O repertório era sortido: música folclórica brasileira, música sacra, tango, sambas, chegando até aos sucessos da Jovem Guarda, dos Golden Boys, dos Incríveis como “Era um Garoto que como Eu amava os Beatles e os Rolling Stones”. O maior legado foi que o nosso regente, Otto Folmann, nos fez gostar mais da música do que de estilos. Quando comecei a compor, lá pelos 17 anos, nunca me senti fóbico a qualquer gênero musical, podia ser valsa, bossa, samba, rock ou rumba.

Como uma coisa puxa a outra, recordei dumas cenas que se interligam como pano de fundo. Só anos mais tarde fiquei sabendo que quando nós chegamos em Buenos Aires, em julho de 67, fazia um mês que havia tido o golpe militar na Argentina. Na volta para Porto Alegre, rolou um zum-zum-zum velado no ônibus: “…caiu um teco-teco e morreu o Castelo Branco”. Sabe aquelas coisas que te marcam na paleta quando tu é piá? Por duas vezes, 1961, 1964, um sujeito meteu a mão na porta da sala da nossa aula, enfiou a cabeça na direção daquele bando de guri e disse, entre categórico e apreensivo: “Peguem suas coisas agora e vão para casa em silêncio.” Lembro do colégio todo descendo as escadarias até o pátio sem dar um pio, só o rumor dos sapatos nos degraus. Um filme. Fui para casa com o final daquela frase batendo na cabeça: “em silêncio, em silêncio, em silêncio…”

P – Como tu te percebe cancionista, compositor? Lembra como isso aparece pelas primeiras vezes? Tu já tocava violão? Fizeste aula ou foi de orelhada e de convivência, vendo outros tocarem?

NCC – Ganhei o violão de aniversário do meu pai aos 16 anos ainda em Curitiba,1970. Aprendia alguns acordes com aqueles caras lá daquela esquina que referi, depois passei a comprar aquelas revistinhas com as músicas cifradas e quando me dava conta estava tungando aqueles acordes para colocar numa melodia que vinha não sei donde. Após essa quadra, já em Porto Alegre, tive aulas de violão clássico com o professor Jorge Peres e aulas de violão popular com o compositor e mestre Ivaldo Roque.

Sou um melodista intuitivo. Nunca me considerei um músico instrumentista. Toco mais violão quando componho ou quando ensaio para um show. Escrever as letras, acho que domino um poucadinho mais. Namoro a harmonia, mas ela é uma diva difícil, não se afeiçoa muito com autodidatas. Mas estou sempre flertando com ela, atrás de um acorde ou outro. Gelson Oliveira, Edilson Ávila e Edu Natureza, carinhosamente, sempre me ensinam algo novo.

Antes do violão, eu gostava de escrever umas coisinhas. O cancionista foi no fluxo disso. Depois de 40 anos nessa lida, parece tudo tão entranhado. A canção pode nascer duma palavra avulsa que aparo no ar, minha, de alguém, dum jornal, dum livro ou quando uma cena da realidade me acerta um soco bem dado no baço ou na cara. Ao revés, pode surgir um pedacinho de melodia que abre o dique. Tem a seca também. Pego o violão e nada. Gozado. Chego a me perguntar: como é que se faz isso mesmo?

Como compositor, continuamente desguiei da afetação do rigor que gessa. Entendo que rigorosidade é uma falsa senhora e o rigorista pode esconder um tenso narciso. Por outro lado, adoro o trabalho da carpintaria da prosódia, o chocolate da palavra, a carne da palavra, lapidando os versos, aqui e ali, tirando inços, urtigas. Dá um prazer imenso, a tal ponto de não querer dar término. Numa entrevista, o Chico Buarque conta, mais ou menos assim, que o Vinícius gostava mais do Vinícius quando o crivo da madureza não existia. Que a poesia dele era mais espontânea. Bingo!

P – Teu primeiro disco foi um acontecimento cultural em Porto Alegre, por mais de um motivo. O mais inesperado foi simplesmente um jovem da cidade fazer um disco, né? O segundo foi o método de financiamento. Conta alguma desse processo. E o momento de lançar e correr com o disco para divulgação e tal? Que barreiras e estímulos apareceram?

NCC – Em 1980 a gravadora ISAEC começa o seu fim. Tinha assinado um contrato com ela na época do LP Paralelo Trinta, 1978. No contrato, havia a promessa de um futuro disco e uma cláusula indenizatória de 40 horas de estúdio no caso de uma rescisão. Em 1979, ainda gravei para a ISAEC um compacto com o samba “Faz a Cabeça”, que fez muito sucesso aqui na cidade. Então quando eu estava pronto para gravar veio a notícia da rescisão.

Peguei as 40 horas e gravei todas as músicas que podia neste tempo. Com a ajuda fundamental de amigos músicos que tocaram de graça como o Zezinho Atanásio, Plauto Cruz, Paulino Soares, De Santana e mais o grupo que eu fazia parte, o Olho da Rua. Coloquei as músicas em várias fitas cassetes e me mandei para SP e Rio atrás de gravadoras. Bati em todas, durante uns seis meses. Em todas rolava um estranhamento velado. Teve um diretor artístico que enfim expôs as razões. “Muito legal o seu trabalho, original e tal, mas me diz uma coisa: O que significa pirol, naba, picho… e quem é exatamente este tal de Julinho?” Pano rápido. Vi que não dava tempo de ilustrar os caras, inda mais que o teu Dicionário de Porto-Alegrês não existia, uma pena, né, Fischer?

No final de 80 voltei para Porto Alegre. Um outro sentimento que latejava também, além da urgência do sonho de ter um disco, era que as músicas já estavam ficando datadas. Quase todas pertenciam aos repertórios dos shows que fiz no Teatro de Arena em 77 e 78, “O Crocodilo Chorou e Milagrezinho” (produção da Dedé Ribeiro e direção do Luciano Alabarse). Num belo dia, vi na TV uma entrevista da diretora de teatro Ana Taborda falando sobre seu livro. Para financiar a edição ela estava vendendo umas “Notas Promissoras”. Eureca!

Para não usurpar da genial ideia da Ana, pensei em vender bônus antecipados. Sem transição, fiquei sabendo quanto custava fabricar mil discos. Não lembro o custo, mas logo calculei um valor razoável para o bônus e quantos teria que vender. Este me lembro. 200 bônus. Daí comecei a falar com as pessoas, primeiro as mais próximas, os parentes e amigos chegados. Tinha que ser uma coisa certa. Não podia dar errado. Perguntava: “Qué um disco meu? Pode pagar agora e esperar uns 3 meses? Pode vender o bônus do disco para alguém com certeza garantida?”

Vi que a coisa podia dar certo e, cego de coragem, comecei a vender os discos antecipadamente. Abri uma conta no banco especialmente para o disco. Vivia duro, mas o dinheiro dos bônus, sagrado, ia direto pro banco. Frenéticos meses. Lembro, percorrendo os bares na noite, que fazia concorrência aos meus amigos poetas que vendiam seus poemas xerocados com estampas de xilogravura, e eu os meus bônus. Várias pessoas me ajudaram e me emociono ao lembrar da tamanha gratidão que sinto. Foram mais de 300 bônus vendidos, todos os nomes dos compradores foram parar na contracapa do LP como Cooprodutores.

Como era o primeiro disco independente gaúcho, tive pleno apoio das mídias da época, sem falar do Juarez Fonseca, Júlio Fürst, Osvil Lopes, Fernando Vieira, Nilton Fernando, Mauro Borba, Bete Portugal, bah vou esquecer de muita gente… Muita gente ajudou. Era o final da ditadura. Existia a prática da solidariedade sem vacilar. Todos conspiravam por um novo tempo, encharcados da mesma vontade. Era a única saída. Parecia que Porto Alegre tinha um único bando que rodava por todos os shows, todos os eventos.

Nos dias 11 e 12 de novembro de 1981 o disco Juntos teve show de lançamento no Auditório da Reitoria da UFRGS. Puxa, 40 anos este ano.

P – E o samba em Porto Alegre? Como foi tua convivência, teu aprendizado? Olhando agora, parece que continua a existir uma barreira intransponível entre esse mundo e o horizonte cultural dos brancos, com o principal da mídia fazendo um papel de contenção. Sim?

NCC – 1983.Tava gravando um disco que seria também de forma independente. Na metade da produção, encontro o Ayrton Dos Anjos (produtor na época da Gravadora Continental) na sala de espera do estúdio. Falo pra ele que a grana estava curta e que não sabia como conseguir finalizar o disco. Ele vai até a mesa de som, escuta algumas das faixas gravadas e diz: “Meu, deixa comigo, eu assumo o restante da produção, precisa de alguma coisa?” Faltava gravar uns sambas e o meu sonho impossível era ter um time de ritmistas de primeira para esquentar a “cozinha”. Ele: “Vou falar com o Roxo, podexá”. Roxo era o Carlos Alberto Barcellos, um agitador cultural, principalmente do carnaval, e também líder dum conceituado grupo de samba de Porto Alegre que se chamava Ala do Roxo.

No início tremi. Minha estampa era de um simulacro de artista de rock, tri magrão, branco apartamento, cabelo na omoplata, óculos escuros e uma rala barbicha pendente no queixo. Como então, com este perfil, mostrar meus sambas, e logo para ele? O Roxo: “Magro, mostra aí a harmonia pro (olha só pra quem) Joãozinho Sete e pro Wilson Nei.” Que maravilha que foi. Todos da Ala do Roxo me levaram na palma da mão, cheios de boa vontade, me ensinando um caminho que se caminha sem se tocar o chão. O preconceito era só meu. Uma aula.

Acabou que fizemos vários shows juntos e um deles foi muito especial. O Salão de Atos estava lotado para o lançamento deste disco. Na hora dos sambas eu chamo a Ala do Roxo. Os caras quebram tudo, a plateia veio abaixo, uma efusão, uma epifania doida de boa. Pela primeira vez, a Ala do Roxo tocava naquele palco, incrível e claro que crível. Pela primeira vez, uma plateia basicamente de estudantes brancos assistia a um grupo de negros de Porto Alegre tocando samba.

A cidade é fóbica à fruição, tememos ao gozo próprio, e ao gozo alheio mais ainda. Herdamos, eu sei bem donde, a bosta de uma culpa no cartório do não merecimento da felicidade, uma culpa cínica, mesquinha. Imagina então quando o povo resolve, às escâncaras, bulir as cadeiras, lascivas, proeminentes, a partir de danças orgânicas, sorrisos estampados, cantos desbragados, exibindo cores deslumbrantes, alegorias desmensuradas, ao som e ao sincopado de zil tambores tribais. Ah, pode crer, ele é de pronto julgado como uma exótica demasia. Quando tacaram o carnaval lá no Porto Seco (que foda de metáfora) imaginei que estes tristes fóbicos, se pudessem, apartariam o pecado do prazer para mais distal ainda.

Disse nesta época sobre isso, que os turistas gaúchos adoravam frequentar os folguedos dos lindos negros da Bahia, os carnavais dos lindos negros do Rio, mas desde que estes lindos negros fiquem por lá. Não faz muito, uma nova geração de foliões começou a formar blocos de rua durante o carnaval. Estes blocos passaram a encharcar de alegria a Cidade Baixa. É de arrepiar quando pelo menos parte da cidade fica feliz, e, melhor, quer, deseja e tem o direito de ser feliz. Claro que os blocos passaram a receber repreensões da caretice de plantão, os fóbicos à fruição alheia. Uma pena que esta cena não veio um pouco antes do carnaval das Escolas de Samba não ser enxotado para os cafundós.

Os componentes do Bloco da Lage nem sabem, mas fiz uma marchinha pro bloco quando a minha sobrinha Bibiana Morena participava dele e tinha rolado umas tretas com as normas de conduta desta província: Refrão: “No Bloco desta Lage não entra pau no cu, sai fora pau cu, não entra pau no cu, no cu”. (Bis) Segunda parte: “Cuidado, careta, a tua treta acabou de se dar mal. Canalha, falseta, a tua laia nunca soube o Carnaval” (pra quem quiser escutar a música, ela está no Youtube – ao final do Sarau Elétrico, Especial de Carnaval).

Uma vez um jornal encimou um título na matéria dum show que eu iria estrear: “O samba de Porto Alegre”. Bah, deu-se um rubor. É que nunca me vi como um sambista. Aliás, me sinto bem longe desta mais que bonita ala da MPB. Faço samba porque ele abrolha. Escutei desde sempre muito Lupi, Túlio Piva, Paulinho da Viola, Chico, João Bosco, João Gilberto, Dorival, Gil, Caetano e estes caras faziam sambas, mas não apenas sambas. Eu achava que ser compositor era isso.

P – Como foi a experiência – certamente forte e decisiva – de tu ter vivido um contexto geracional como aquele dos anos 1970, na largada da tua vida profissional? Fala um pouco dos interlocutores do momento, tipo o Carlinhos Hartlieb, o Giba-Giba. E os festivais da cidade? E a rádio Continental?

NCC – Em 76 e 77, participei do Festival MusiPuc. A Rádio Continental gravava ao vivo os concorrentes e as músicas passavam a rodar na programação, principalmente no programa Mr. Lee, do Júlio Fürst. Lembro da minha família e mais os vizinhos em torno do rádio de casa que ficava na cozinha. Ficávamos chuleando se naquela noite iria ou não tocar minha música. Parecia um jogo de futebol. De repente o Júlio anunciava: “Vamos escutar “Versos de Proa” de Nelson…” Ele nem terminava de falar e parecia um gol, tanto que a torcida gritava para logo pedir silêncio para escutar a música. Que coisa. Estes dois fatores, o Festival e o Mr. Lee, foram determinantes. Mas eu não tinha nem ideia onde daria. Ninguém tinha disco ainda. As músicas rodavam a partir destas gravações do festival e de outras que gravávamos lá no estúdio da rádio mesmo. Só depois o Hermes Aquino, o Almôndegas, o Fernando Ribeiro foram gravar seus discos. A Rádio Continental rodava a música produzida aqui sem que fosse um “favor” e sim como um produto cultural que ela assinava. E rodava todos os dias. Sem medo de perder audiência. Aliás, o público que ela queria atingir só aumentava. A direção da rádio estava a fim de mudar a história e mudou. Não só o cenário musical como também o jornalismo, os textos dos noticiários que tinham como redator, por exemplo, o L.F. Veríssimo. Nossas músicas, antes, só contavam com a memória das pessoas, elas escutavam nos shows e depois nunca mais. Foi uma virada de página.

O Carlinhos eu fui conhecer em 74, quando participei das “Rodas de Som” que ele produzia no Teatro de Arena. Um marco no início de muita gente. O Carlinhos sempre foi carinhoso, possuía uma liderança natural. Mais próximo dele fiquei quando da gravação do Paralelo Trinta, 1978. Foi nesta mesma ocasião que fiquei amigo para sempre do Bebeto Alves e do Raul Ellwanger. Dois grandes compositores/companheiros/parceiros de vida e de trajetória. Muito aprendi com eles. Dividíamos as mesmas angústias, os mesmos sonhos desta coisa de fazer música numa cidade que parecia nos exigir um eterno recomeçar. De qualquer maneira e de alguma forma, chegamos lá.

O Giba-Giba foi amizade no primeiro olhar. Nem me lembro quando foi o primeiro encontro e já saímos conversando como se nos conhecêssemos desde sempre. Bebia sempre do seu raciocínio retilíneo, pronto, acabado, no alvo, na mosca. Um bamba. Ele gostava muito de contar uma história que batia forte na burocracia empatadora da administração pública que havia piorado mais ainda.

1981. Dezembro. Giba e o violonista Toneco da Costa encontram o Carlinhos em apuros com sua Brasília em pane, sem bateria, ali perto do Instituto de Educação. Os três vão empurrando a caranga pela Osvaldo Aranha que enfim pega no tranco, bem defronte ao Auditório Araújo Vianna. Giba, do nada, diz pro Carlinhos: “Vamos fazer um show aqui no Araújo, Carlinhos? “Quando?” “Sei lá, mês que vem. Vamos convidar o Bebeto, o Nelson e deu”. Carlinhos topa e sai com a Brasília, e o Giba entra no Araújo. Bate na porta do administrador do Auditório e diz: “Queremos fazer um show aqui. Tem data?” O cara olha na agenda e diz: “Tem, pode ser dia 17 de janeiro?” “Pode”, devolve Giba.

1982. Janeiro. O show, histórico, mais de 4 mil pessoas compareceram, levou o nome de “Sobrevivendo Juntos ao Tempo da Borboleta: Kraft Mesmo!” O nome, estapafúrdio, remetia a três espetáculos tínhamos que feito em 81, a saber: “Sobrevivência”, do Giba; “Juntos”, meu; “No Tempo da Borboleta”, do Carlinhos; e mais “Kraft Mesmo!”, título de uma música que o Bebeto havia defendido num Festival Nacional. Durante os ensaios, Bebeto fala para nós que assistiu um guri de 17 anos que era um gênio da gaita-ponto. Vamos convidar o cara, disse o Carlinhos. O guri esse era um tal Renato Borghetti

Giba terminava esta história feliz e dizendo que se fosse agora iriam dizer para ele preencher uma ficha, deixar um currículo, passar no guichê do protocolo e aguardar a resposta de uma comissão que iria se reunir, provavelmente, daqui uns dois meses.

P – E o Brasil, quer dizer, aquele continente que começa depois do Mampituba: como tu via a possibilidade ou a exigência de ir a ele? Como foram tuas experiências iniciais de divulgar teu trabalho, seja no chamado Eixo Rio-SP, seja em outras partes?

NCC – No início dos anos 80, uma turma boa de compositores gaúchos foi morar ou na orla carioca ou em SP. Cheguei a ficar um tempo pequeno por lá. Mas, fiquei sem grana e logo voltei. É que por aqui eu já fazia bastante shows e sobrevivia bem. Além desta questão básica, só havia uma catapulta para “acontecer” no centro: gravar um disco, e para isso tinha que ter uma gravadora e esperar por ela. Esta não rolou. Sobrou a rodoviária e pegar um ônibus da Penha.

Mais tarde, quando comecei a gravar, meus discos foram bem recebidos por lá. Recebi, por exemplo, ótimas resenhas do Tárik de Sousa no Jornal do Brasil, da revista Isto É, Veja, Folha de São Paulo. Fiz algumas temporadas de shows, por conta do lançamento do Lua Caiada, em SP, Rio e Minas. O mais tri foram as muitas pessoas que depois dos shows comentavam comigo sobre detalhes das músicas, que sabiam de mim por algum amigo ou parente do sul, que me acompanhavam de alguma forma minha carreira, coisa que eu não fazia ideia.

P – Tu é um profeta, como já te qualifiquei por escrito: tuas observações sobre os limites culturais, os preconceitos, as burrices provinciais sempre foram pra mim um guia intelectual, inclusive para escrever o Dicionário de porto-alegrês. Como terá nascido em ti essa mescla, ou essa pororoca, entre atenção para o mundo da criação artística, no teu caso a canção, e alerta para as armadilhas limitadoras da vida cultural aqui na cidade?

NCC – Bah, e agora? É uma pororoca mesmo e tudo acaba dando em urticária, samba ou tese. Quando tu falou lá na outra pergunta do rio Mampituba, lembrei dum lance que vai ao encontro destas “armadilhas limitadoras”.

O rio Mampituba, sinuoso, negro, belo, mais parece mesmo um oceano intransponível. Tanto de lá pra cá como de lá pra cá. O pior é que um canalha falastrão foi inventar a pecha burra que nós gaúchos nos “bastamos”. Mais doido ainda, foi que “uns muitos” de nós acabaram acreditando nessa bobagem e, claro, que “uns muitos”, depois do Mampituba, também escorregaram nesse embaraço. Como pulverizar esta estupidez?

Somos, (por fado geográfico, páthos, psiquê, história, capricho tolo e beligerância) puerilmente inconsoláveis pelo não-pertencimento à dita principal esquina cultural brasileira. De chorar no cantinho, observar neguinho, de autoestima miserável, padecer com a algia da indiferença, com a culpa por não ter alcançado o carimbo abonatório do Cartório Central da Cultura Nacional.

E o sujeito passa o resto da vida tragando a peçonha dessa culpa e ainda compartilha a sofrência. Esta coisa toda é uma fealdade burra. Ora, o significante da palavra “regional” é tão digno, é tão admirável e, no entanto, perpassa para muitos que a arte advinda destes fundos carece do “refino” do centro, como se fosse um açúcar mascavo que se torna mais palatável quando lácteo, ou como o arroz bravo, que, do mesmo modo, deve ser “polido” para só então ser acatado. A busca de ser considerado como coisa fina pela gente fina e refinada, me dá rubor.

Lembro daquela pugna inglória que pretendia meter o Mario Quintana no fardão da Academia Brasileira de Letras. Pô, meu véio, para com isso. O Caetano Veloso conta que lê Marcel Proust por conta da primeira edição brasileira de Em busca do Tempo Perdido com tradução do Mario. O cara traduziu No Caminho de Swan, À Sombra das Raparigas em Flor, O Caminho de Guermantes e Sodoma e Gomorra contratado pela a Editora Globo de Porto Alegre. Sabe quem era “os faixa” dele que traduziram o restante da obra do francês: Manuel Bandeira, em parceria com Lourdes Sousa de Alencar, Lúcia Miguel Pereira e Carlos Drummond de Andrade. Ponto. Ponto nodal!

Pra terminar, um causo. Encontrei uma vez com uma cantora carioca que estava participando em Canela dum encontro com artistas de todo o País. Ela falou pra mim, entre outras coisas, que achava super forte a cena musical gaúcha, mas ao mesmo tempo nos achava um tanto quanto reclusos. Ela estava certa, mas remendei dizendo, num chiste, que como ela nasceu no Rio, diferente de nós, ela já nasceu “nacional”. Que dificilmente nos jornais do Centro haveria um gentílico junto ao seu nome orientando o leitor GPS da sua procedência: “Fulana de Tal, carioca, lança novo disco…”

P – Dez anos sem gravar?

NCC – Também me pego volta e meia tropeçando nessa pergunta. A mesma fiz, me fizeram, noutro hiato, entre 1985 e 96, respectivamente referentes aos anos dos discos Força D’Água e Verniz da Madrugada. Recordo dum chiste e duma desculpa esfarrapada que eu o Gelson Oliveira fazíamos uso no final da década de 70. Era recorrente nas entrevistas de rádio, principalmente no interior divulgando algum show, quando ao encerrar o programa o radialista perguntava “…bom, e quais são os próximos planos?” A gente respondia imitando os artistas do centro do país que tinham contrato com as grandes gravadoras da época, tipo: “ah, em breve vou entrar em estúdio para gravar um novo disco e blá, blá”. Mentira deslavada. Não éramos do centro do país e muito menos tínhamos contrato com gravadoras, mas sanava o silêncio que seria a resposta correta. Daí, ocorria de dois, três anos depois, voltarmos ao mesmo programa, ao mesmo entrevistador e, é claro, a mesma pergunta. Lá se dava a mesma resposta na ponta da língua “estou entrando em estúdio em breve e blá, blá”. Oliveira e eu nos dobramos de rir até hoje imaginando a gente caminhando a distância quilométrica do corredor daquele estúdio inalcançável.

Às vezes, deixo o desencanto cético responder esta questão. Porra, acabou tudo que é táctil, tudo virou intangível, estamos suspensos. Caminhamos sobre uma maionese desandada. Nada que é teso e tenso permanece. Nada gruda. Tudo escorre imediatamente ao ralo dum voraz buraco negro. Daí, parece que gravar um disco tornou-se uma demasia ou desatino. Mas não é bem assim.

A explicação é nua. São as músicas que te mandam para o estúdio gravar. Elas te inseminam, te engravidam e suplicam o parto. Aí tu ficas em febre, cego de paixão, não vê nada pela frente, sai atropelando, pedra, tese, porta, drama, sombra, buraco e vai lá e grava. Se não parir, tu tens um treco ou troço. Então é isso, uma pulsão sazonal. É do ramo. Por vezes a fonte seca, a gente seca, fica sem cio, fica sem norte, fica oco, imóvel, toma um sumiço, fica submerso na sobrevivência, marca touca, marca bobeira, compõe, mas as músicas perdem o viço, se dispersam, as mais cronistas caducam e quando tu te dá conta já foi-se o trem, drenaram-se 10 anos, daí dá contrição, culpa, dó, tiro no pé, autossabotagem, mas quando a safra te pega… Mas a notícia é boa. Sinto que vou engravidar proximamente.

P – Brasil – Mundo?

NCC – Estamos presos num gomo histórico onde vigora a obsolescência programada do pensamento, da estética, da arte. Singramos numa narrativa brasileira despótica, distópica, racista, bruta, bélica, repugnante, concubina da anomia, fóbica à cognição, onde vigora a retaliação escâncara à ciência e à cultura. Retornamos para Idade Média e levamos a internet.

P – Música nova e música conhecida?

NCC – É sem escapatória, nos shows a plateia sempre demanda ou aguarda pelas canções conhecidas. Se rola, já na introdução público se faz esfuziante. Por outro viés, as canções novas no roteiro parecem forasteiras, ficam estranhadas. É que canções (re)conhecidas estão lá, dependuradas no pretérito afetivo da pessoa. Aí quando ela escuta uma destas no show, ela aspira um éter (como a mordida no bolo com chá do Marcel Proust no Em Busca do Tempo Perdido) e num zás evoca, revive um sentimento de extrema felicidade, tão comovente e consolador como se uma epifania justificasse a sua vida. Geralmente remete à adolescência, aos namoros, tempo de escola ou outra quadra de tempo qualquer, solar ou não. Neste pretérito afetivo, estão os primeiros filmes, livros, peças de teatro que as pessoas carregam, como se fosse uma bagagem íntima, para o resto das suas vidas. Este é o embate. A música nova não tem potência de abrir esta bagagem. Vai ter que aguardar a sua vez.

P – Público?

NCC – Inúmeras vezes, encontro pessoas que me dizem carinhosamente “ah, eu era muito teu fã, gostava tanto das tuas músicas”. Eu contraponho, mais carinhosamente ainda: “mas por que estes verbos conjugados no passado?” Nesta toada, rola também aquela cena embaraçosa em que a pessoa vai falar contigo depois do show e diz, numa compreensível sincera intimidade: “puxa, mas como você envelheceu”. Muito gozado e singelo, pois geralmente isso se dá com alguém que tem idade próxima à minha e ela não percebe que eu a percebo também assim. Não dá pra dissociar, o artista está lá dependurado no pretérito afetivo, com a cara e com a idade das canções antigas. Do mesmo lado, não devo deslembrar que é esse público que me acompanha desde sempre, passo a passo, sabe tudo a meu respeito, tem todos os discos, vai em todos os shows. Guardo por este um carinho enorme que me emociona profundamente. Se o hiato de não gravar já produz uma mea-culpa urticária, este sentimento se torna maior quando sei que me afasto ao não atender um comprometimento de tantos anos com este público mais lindeiro. Às vezes, estremeço só em pensar que também poderia estar mais em contato com a geração atual. Assumo, sob rubor, permanecer nessa ausência/vacância.

P – Projetos?

NCC – Durante este período não parei de compor. Tenho mesmo na gaveta vários projetos. Um disco de valsas, um mais praiano, com baladas e levadas africanas e um de marchinhas de carnaval, este um sonho bem grisalho. Há ainda os lançamentos para breve de dois DVDs que participo: um com o Juntos (Bebeto Alves, Gelson Oliveira e Antonio Villeroy) gravado ao vivo com quarteto de cordas e banda no Theatro São Pedro, e outro chamado Pérola no Veludo, que fiz com Monica Tomasi, Giovanni Berti e Matheus Kleber.

P – Família?

NCC – Estou casado com a Claunara há mais de dez anos. Médica de família, companheira generosa e forte. Bebo toda a hora da sua lucidez, um vício. Tenho dois filhos. A Mariana e o Nicholas. O Nicholas tem 18 anos, inteligente pra caraio. Gosta de filosofia, música, de literatura, escreve histórias de ficção e roteiros (neste vídeo, pai e filho cantam juntos). Conversamos muito todos os dias e, eu sou, disparado, o que mais aprendo. A Mariana América é uma mulher afetuosa, guerreira intrépida. Se mandou já pra NY faz sete anos. Enfrentou e domou aquela arrebatadora e insensível maçã. Casada com o Mateus, outro gentil guerreiro, nos presentearam com a Victoria, que completou um ano. Estivemos juntos no verão e enquanto fazia a Victoria dormir fiz vários acalantos para ela. Agora só “live” e saudades.

P – Mãe?

NCC – Minha mãe, dona Eunice, completou 86 anos este ano. Ela é fogo, dia destes mandou ver uma bronca pesada no Face contra o governo. Não quer nem saber. Com ela, super ilustrada, ninguém tira farinha. Colorada, fã do Cristiano Ronaldo, adora futebol, Olimpíadas, sabe cada modalidade, os nomes dos atletas, escalação dos times. Muito devo a ela como memória musical, sabe todas as marchinhas da década de 30, 40… Meu gosto por marchinhas vem dela.

P – Escrever?

NCC – Escrevo sempre, amiúde como o galo canta e o violão fica me encarando, “e daí meu, e eu?” São várias praias, histórias, contos, poesias, ensaios. Cada dia mexo e me deixo afogar numa delas. Às vezes sinto remorso. Por exemplo, num conto tenho trancafiados três personagens num apartamento do bairro Floresta. Estão lá desde o verão passado. Estava um calorão danado em Poa e eu, por transferência, queria que eles fossem parar num bar pra matar a sede e dar continuidade na história. Mas eles não paravam de discutir um doido assunto anterior, uma discussão séria, sobre geopolítica, rock pós-guerra e o golpe de 64. Nem me deram bola e eu também não quis me meter. Dias desses vou lá falar com eles..

P – Foi opção não ter os teus álbuns disponíveis antes?

NCC – Não, nunca foi uma opção. Foi babada mesmo. Sabe aquela coisa que tu vai adiando, daqui a pouco eu faço, tá, no mês que vem, no outro rola e passa um ano, dois, e aí deu pra bola. Também achava complicado eu mesmo fazer, tinha que cumprir com uns gabaritos que eu não entendia etc. Há pouco mais de um ano, fiquei sabendo de um fato que acendeu a luz vermelha desta coisa. Um colega de profissão da Clau contou pra ela que foi com o filho dele adolescente assistir ao show do Zeca Baleiro. Aí teve uma hora em que o Zeca diz que vai cantar uma música dum compositor gaúcho e tal, diz o meu nome e canta. O filho do cara pergunta pro pai: “Como é mesmo o nome deste gaúcho aí? Pois é, coloquei o nome dele aqui no Spotify e não tem nada dele.” Quer dizer, se eu estava fora da paisagem digital do querido rapaz, eu estava fora do planeta, hehehe! Depois disso, cheguei a contratar um cara para fazer o lance, mas rolou dele não poder fazer não época. No ano passado, recebo um áudio dum cara chamado Luciano Mello dizendo que também me procurou nas plataformas e não me encontrou. Que isso não era possível, dos meus discos não estarem por lá etc. Uma chinelada das mais queridas. E completou, mais queridamente ainda: “deixa que eu faço a mão de “subir” teus discos”. Bah, eterna gratidão.

P – Nesse presente que é receber todos os álbuns ao mesmo tempo vem um preenchimento de lacuna que é o lançamento de um álbum inédito de 1988, Umbigos Modernos. Fala um pouco dessa maravilha que ficou engavetada até hoje.

NCC – Quando tu (aqui Nelson refere-se a Luciano Mello) começou a pré-produção disso, reunir os discos, capas etc, lembrei de umas antigas fitas com umas canções escondidas e mandei para tu escutar. Tu escutou, e, terminante, disse: “Mas estas têm que “subir” também. Vamos reunir as canções e teremos um disco inédito”. As músicas foram compostas entre os anos de 1986/88. Se não fosse um hiato fonográfico, estariam num provável disco após o LP Força D’Água (1985). As gravações, do mesmo período, foram esparsas e pensadas apenas como registro. Algumas dessas eu cantava nos meus shows, na televisão e no rádio. Mas como quase todas eram canções “cronistas”, outras vieram e estas ficaram dependuradas no pretérito. O “grão da voz” e as letras, denunciam como elas estão grudadas no Sr. Zeitgeist (espírito da época) do Brasil e da Porto Alegre dos anos 80. Duas delas não me batem à cachola onde foram gravadas. As primeiras seis foram registradas quando, afetuosamente, Francisco Aneli, icônico técnico de estúdio da cidade, me oferece algumas horas no ex Estúdio Isaec. Lembro daquela manhã, num zás, mostrei “Quando Eu Feri” pra banda e numa tacada só gravamos como se fosse um show ao vivo, sem dobras, sem intervalos. Com o tempo de estúdio no fim, terminei gravando as outras apenas voz e violão. Daí que este disco “inédito” acabou recebendo o mesmo nome de álbum que poderia ter saído naqueles anos: Umbigos Modernos. Mais gratidão!