A arte para existir: uma bienal estranha

Foto: Arquivo pessoal

Foto: Arquivo pessoalHilda Hilst diz que os sentimentos vastos não têm nome. Assim também é a arte e são algumas dores. Só que as dores, se inominadas, são como acontecimentos retidos na memória do corpo, sem lembrança, incapazes de serem identificadas, mas ainda assim latejantes. Isso é o trauma. Algo de um tempo irrepresentável. A experiência do traumático torna-se uma experiência do impossível, do sem nome. E mesmo assim está lá, gravada na pele. Cada violência, vestida de diferentes formas ao longo do tempo da história das gentes e da nossa própria.

Já a arte, diante um sentimento vasto sem nome, é o espaço das transições, o imigrante que ao mover-se apresenta outras formas de sentir e perceber o mundo, o substrato do novo para se poder existir.

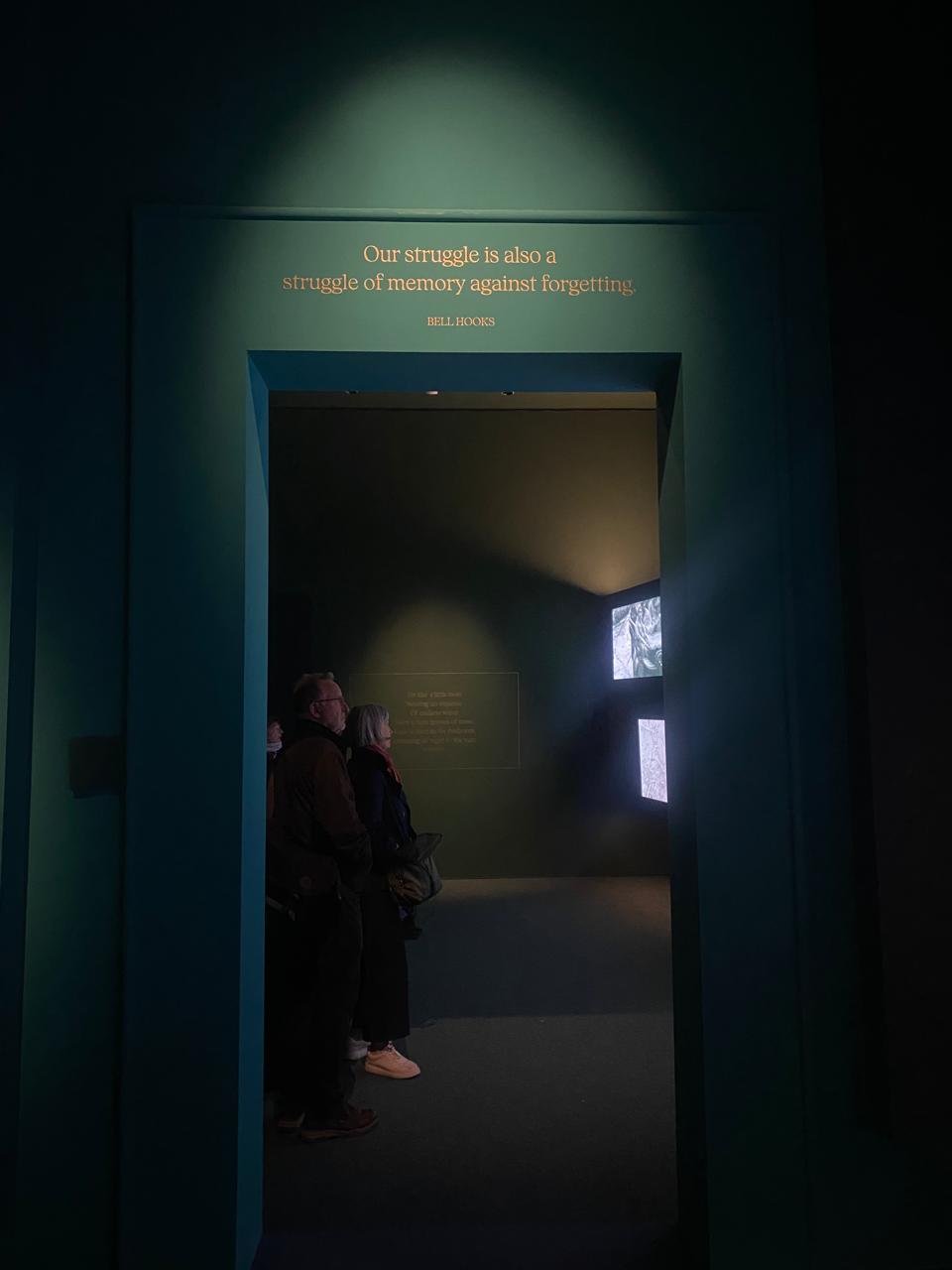

A 60a Bienal de Veneza, mesmo nominada como “estrangeiros por todo lugar”, talvez transborde em sentido. Mas não é um para-raios de traumas; estaria mais para um amplificador de vozes. A magnífica capacidade humana de elaborar os silêncios, sejam os impostos, sejam os irrepresentáveis.

Se na abertura fomos inundados por falas militantes, por manifestações políticas e posicionamentos necessários contra a guerra, quase como uma demarcação histórica do tempo em que vivemos, também fomos inundados pela euforia sobre a retomada dos investimentos em cultura, as participações inéditas de países e artistas no mais antigo evento de arte do mundo e a representação do sul global. Mas as obras da Bienal vão ainda mais além, nos convidam a revisitar e ressignificar fragilidades e memórias e a nominar o irrepresentável. Nos ofertam, delicadamente, a esperança de existir.

“Tudo que é importante é frágil”, diria a Lya, a matter, a mãe da obra do Benin num matriarcado amoroso feito pelos artistas Moufouli Bello, Romuald Hazoume, Chloe Quenum e Ishola Aiko.

Somos frágeis, mas também resilientes e capazes de transformar. O que parece muito bem dito na obra “Descanso”, de Ivan Argote, na qual uma réplica da estátua de Cristovão Colombo, da Praça Colón em Madri, está tombada e tomada por plantas locais e imigrantes que gradualmente ocupam as frestas, as rachaduras e os espaços da estátua. Também um jardim foi o tema da instalação de Portugal, “Greenhouse”, com três artistas afrodescendentes ocupando, ao mesmo tempo, o papel de curadoras e criadoras, Monica de Miranda, Sonia Vaz Borges e Vania Gala. Um jardim crioulo cuja força está na diversidade. Crioulo: descendente de europeus não nascido na Europa, definição primeva de um dicionário tradicional lusitano. Não seríamos muitos de nós, povo do sul, crioulos?

A humanidade é um invento. E o presente um lugar de transição “com a chance de moldar um futuro comum”, afirmou a curadora turca Çağla Ilk da obra “Thresholds”, da Alemanha, uma das instalações mais provocativas desta Bienal. Limiares destaca ela. O prédio da Alemanha, que na Bienal passada mostrou suas estranhas ao descascar as camadas da própria construção, nesta bloqueou a entrada principal nos fazendo buscar outros caminhos. “A arte dá-nos liberdade e precisamos urgentemente dela nesse momento: como uma plataforma para unir as pessoas”, insiste a curadora. Se para alguns o Pavilhão da Alemanha é pessimista, para mim é uma obra sobre o tempo, o tempo da memória, do luto, do inventário da dor e do movimento para a vida.

A memória permeia várias instalações: Alemanha, China, Áustria, Austrália, Brasil. No pavilhão brasileiro ela não estava apenas no manto tupinambá, resgatado pela força criativa de Glicéria, mas no cheiro. O cheiro provocado pelas folhas e flores secas fazia presente minha avó, as trilhas que já fiz com meus filhos na mata, o chá que preparei nos dias em que precisei estar só para dar conta da vida. O manto tupinambá não é apenas tupinambá: é uma cobertura de sentidos.

O tempo da memória é o tempo do dizível em que a necessidade de sobreviver cede espaço para o sobre viver exposto na arte, nos sorrisos, na música gravada num raio-x em tempos de ideologias de guerra. A Áustria, através da artista Anna Jermolaewa, trouxe a obra “Ribs”, discos de vinil feitos com radiografias. Eu ouvi Elvis entre as imagens dos ossos de alguém. Na União Soviética pós-guerra as pessoas eram proibidas de ouvir musica pop, principalmente rock e jazz. Tudo que era do Ocidente era mal. Mas um técnico de som gravou em chapas de raio-x Duke Ellington, Rolling Stones, Elvis Presley, The Monkees, Beatles e Chuck Berry, entre outros.

Essa Bienal não é evento de ressentimentos ou de denúncia sobre as imposições de uma guerra, de ideologias e da violência; esse evento é sobre arte, essa capacidade humana de (re)inventar sentidos. E essa Bienal, cuja curadoria é de um latino-americano, parece mostrar a força inventiva dos estranhos.

Sim, o exército italiano mandou soldados para guardarem o prédio da instalação de Israel. Todas as vezes em que passei pelo grupo igual de três soldados, mas com pessoas diferentes, eu pedia fotos, mesmo já tendo várias, e fazia as mesmas perguntas: por que estavam ali, se era a primeira vez numa Bienal e se conseguiram visitar algum pavilhão. As respostas eram sempre iguais: é um prédio perigoso, diziam, era a primeira vez numa bienal e não, não conseguiram ver nada. A violência irrepresentável, para mim, reside nesta interdição, na impossibilidade de perceberem as exposições e não no fato de estarem armados ou serem militares.

A mim, depois de visitá-la desde as prévias, de ouvir os discursos de abertura de Portugal e Brasil, de conversar com artistas da lusofonia, com galeristas de Angola, com seguranças e pessoas da limpeza, me parece ser esta Bienal com seu tema “estrangeiros por todo lugar” um convite ao estranhamento, à escuta, e uma convocação para elaborar as dores para se poder inventar a vida. É uma Bienal sobre a possibilidade de existirmos, como quem recoloca os dados no copo e reinicia o jogo. É possível falar, é necessário escutar.

Se por um lado Senegal, pela primeira vez na Bienal com a belíssima obra de Alioune Diagne, nos convida a ver os barcos quebrado das travessias em busca de sobrevivência, por outro nos mostra, num gigantesco painel colorido, o quanto as imagens se formam por meio de pequeníssimas peças a lembrar um quebra-cabeça. Somos partidos, pensei. De partidas e de quebrados e da quebrada também, a do morro periférico que reinventa sons e faz música. E podemos montar os pedaços criando novas imagens, como numa técnica avançada de um antigo Kintsugi, deixando assim de ser utilitários e tornando-se arte, tornando-se únicos, cujo valor não está na utilidade, mas reside no tempo.

A Bienal dos estrangeiros por todo lugar é uma Bienal da periferia. Tal qual o rap que transforma violência em arte. A arte pode servir-se da política, tal qual serve-se das dores e do indizível, mas não precisa reduzir-se a isso. Penso o quanto podemos estar aprisionados aos nossos contextos morais, as narrativas contestatórias e de resistências. Como reduzidos a pó, presos a uma única e restrita forma de expressão. O quanto nossas identidades nos aprisionam também e limitam acessos, dizeres e quereres. O coração de uma girafa no cativeiro pesa 12 quilos menos, ensina Eva Katatkova no Pavilhão Checo e Slovênio. Nossas prisões definham nosso sentir. O lugar da arte é este chamado à liberdade de poder existir para além das fronteiras normativas e da pele. Há mais sons e cores no mundo, e precisamos aprender a escutar e ver.

Escritora e psicanalista com Doutorado Interdisciplinar em Ciências Humanas, é autora do romance “A mãe Inventada” (2022), do livro infantil “Caracol sem teto” (2021) e do livro de contos “Carimbos” (2020); tem produções técnicas em filosofia, bioética e direito.