Capítulo CII – Lupi I: O menino preto da Ilhota (1914-1932)

Quarto entre espantosos 21 irmãos, o menino nasceu sob o signo de Virgem, às nove e meia da noite de 16 de setembro de 1914. Era uma quarta-feira, e ele nasceu em casa, como era comum nessa época. O endereço: Travessa Batista, 79, bairro da Ilhota, Porto Alegre. O nome, Lupycinio (com y), fora uma ideia do pai, Francisco Rodrigues, para homenagear um heróico general da Primeira Guerra Mundial.

Assim sempre se contou o nascimento de Lupicínio Oliveira Rodrigues.

Pois é.

Estamos ainda no primeiro parágrafo e já temos coisa pra esclarecer, entre as tantas mistificações que eram tão ao gosto tanto de nosso biografado quanto da maioria de seus biógrafos.

Lupi dedicou-se com afinco a fantasiar e burilar o personagem que criou. E isso funcionou tão bem que, por exemplo, ninguém se deu ao trabalho de conferir que não há nenhum Lupicínio herói – muito menos já famoso – numa guerra que começara dia 28 de julho de 1914, apenas um mês e meio antes do nascimento do menino.

(Há, sim, um general Lupicínio na história, mas era romano e atuou na Trácia, no século IV. Já no século V, viveu, onde hoje é a França, o monge-peregrino Lupicin, que fundou um mosteiro e acabou canonizado como Saint Lupicin.)

Uma das grandes, talvez a maior dificuldade em contar a vida de Lupi é descobrir o que é verdade e o que é lenda.

Mas já que falamos em chuva…

Dizem que chovia torrencialmente no dia em que ele veio ao mundo. É uma linda fantasia retroativa, que ajuda a romantizar a chegada do menino Rodrigues. Além disso, arma-se um paralelismo mágico, já que choveu muito no dia de sua morte, 59 anos depois.

Só que essa chuvarada não aconteceu.

O maior pesquisador sobre a vida e obra de Lupicínio, o jornalista Marcello Campos, fez uma coisa simples: conferiu os jornais porto-alegrenses do dia. E tanto no Correio do Povo quanto n´A Federação de 16 de setembro de 1914 a notícia é céu limpo, com temperaturas entre 14,7 e 34 graus. Na manhã seguinte ao parto, aí sim: um tufão de pequeno porte passou por Porto Alegre, causando uma série de estragos. Não sei pra vocês, mas pra mim tá de bom tamanho adiantar o toró em um mísero dia pra ganhar esse paralelo de tempestades anunciando nascimento e morte.

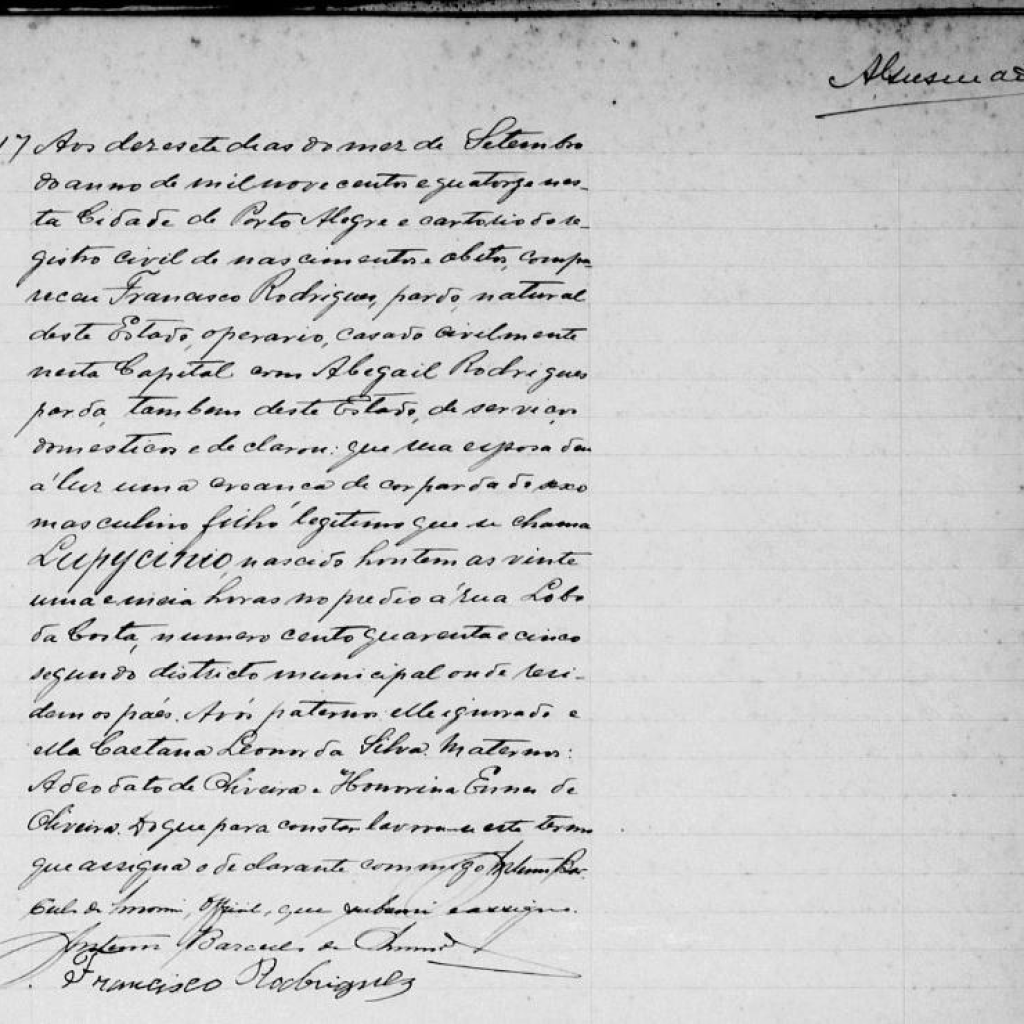

Mas voltando à verdade, essa aborrecida, há agora que conferir o registro de nascimento. Ali diz:

Aos dezessete dias do mês de setembro do anno de mil novecentos e quatorze nesta cidade de Porto Alegre e cartório de registro civil de nascimentos e óbitos, compareceu Francisco Rodrigues, pardo, natural deste Estado, operário, casado civilmente nesta Capital com Abegail Rodrigues, parda, também deste Estado, de serviços domésticos e declarou: que sua esposa deu à luz uma creança de cor parda de sexo masculino filho legítimo que se chama LUPYCINIO, nascido hontem as vinte e uma e trinta horas no prédio à rua Lobo da Costa, numero cento quarenta e cinco, segundo distrito municipal onde residem os páes. Avós paternos elle ignorado e ella Caetana Leonor da Silva. Maternos: Adeodato de Oliveira e Honorina Ennes de Oliveira.

Ué. Rua Lobo da Costa? Mas não era travessa Batista?

Mais uma vez, a explicação é simples: desde 1911 a rua Lobo da Costa mudava de nome depois que cruzava o Arroio Dilúvio. A partir dali era rua Ilhota. Que, no seu final, abria um “T” – e a travessinha que saía dela era a Travessa Batista.

Bom.

Para terminar de montar esse presépica cena inicial, há que se registrar a chegada dos Reis Magos… digo: de Dona Quimbá, a parteira-benzedeira trazida de barco para atender ao parto de Dona Bêga.

Afinal, com ou sem tempestade naquela noite, a Ilhota estava – como era comum – alagada.

Francisco Rodrigues, nascido em Canguçu em 1880, e Abegail Oliveira, porto-alegrense, dez anos mais nova, mudaram-se pra Ilhota quando casaram, em 19 de novembro de 1908. A cerimônia foi na Igreja do Rosário, a igreja dos pretos da cidade. E tudo ia bem: a casa onde criariam os filhos era simples mas ampla, de alvenaria, com direito a sótão, galpão e uma imensa parreira no fundo do quintal – que acabava no arroio Dilúvio, onde uma canoa ficava amarrada. Ali, constantemente, recebiam amigos e vizinhos em festas que duravam tardes, noites e madrugadas.

Voltemos à noite do parto: se naquele momento alguém dissesse que o recém-nascido levaria jeito para a música, teria a concordância geral. Todos ali levavam. Seu Francisco cantava e tocava violão (há quem diga viola), assim como quase todos os tios e tias do molequinho.

Mas nem a melhor adivinha sonharia profetizar que, dali a 40 anos, esse menino negro, periférico na cidade e no País, vindo da classe média baixa, seria um dos nomes mais relevantes da história da música brasileira.

Os anos 1910 eram os anos em que brancos com nomes como Radamés Gnattali e Dante Santoro começavam a despontar como meninos-prodígio no cenário porto-alegrense. Anos em que o nome mais importante da música da cidade era o compositor, professor, carnavalesco, teatrólogo e multi-instrumentista Octavio Dutra.

Todos gente não necessariamente endinheirada, mas “de bem” – incluindo Octavio, que era negro como Lupi, mas tinha pai branco e desembargador. Um cenário muito distante do cotidiano dos Rodrigues.

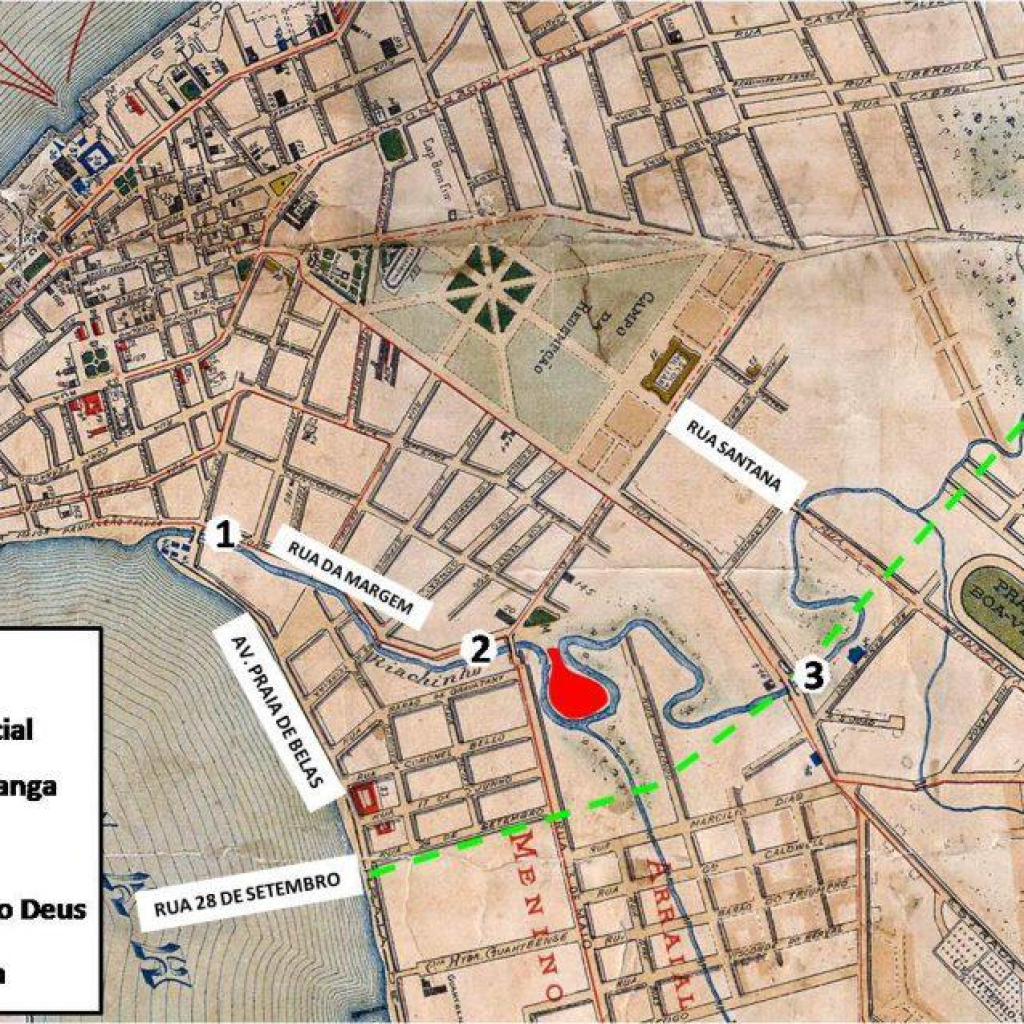

A Cidade Baixa e a (futura) Ilhota foram regiões ocupadas preponderantemente por negros, livres ou escravos, a partir do final da Revolução Farroupilha (1845), junto a outras pessoas de baixa renda, brancos ou mestiços. Representavam para estas pessoas um lugar para viver, ou se esconder, junto a possibilidade de sobrevivência, pelo trabalho, ou na contravenção. Constituíam junto a outras regiões de Porto Alegre, como os atuais bairros Bonfim, Mont Serrat e Auxiliadora, que anteriormente eram conhecidos pela denominação “Colônia Africana”, um refúgio para a população negra de Porto Alegre, antes e depois da abolição da escravatura. Junto a zona da Várzea, formavam um “cinturão” que abastecia de alimentos e serviços a área central de Porto Alegre, que se entrincheirava cada vez mais no extremo da península e tinha como limite as águas do Guaíba.

(…)

A cidade aceitava. Muitos eram os serviços prestados, numa época em que os meios de transporte não permitiam que os trabalhadores morassem muito longe de seus ofícios. A Cidade Baixa e a Ilhota ligavam-se a Porto Alegre por becos e ruas estreitas. Somente com a abertura de vias maiores e mais largas surgiriam os primeiros bondes a eletricidade. Até lá, valia o uso de tração animal, como os bondes puxados por burros, ou das próprias pernas, nos trajetos mais curtos.

(…)

No entanto, viver na Ilhota e na Cidade Baixa não significava apenas trabalhar muito, sofrer ou simplesmente sobreviver. Significava experimentar, vivenciar o que não existia fora deste local. Exatamente a grande concentração de negros numa pequena região trouxe a proximidade que faltava para a descoberta e expressão de outra forma de ver o mundo, diferente da apresentada pela “cidade alta”, pela “alta cultura”.

A maneira como a cidade de Porto Alegre referia-se a esta zona limítrofe, enquanto “baixa” cidade exprime de certa forma uma idéia pré-concebida deste espaço e de seus habitantes.

Ascender da parte (cidade) baixa para a parte (cidade) alta era o anseio de muita gente. Em O resto é silêncio, Erico Verissimo descreve o casarão na rua Duque de Caxias (na parte mais alta do centro), do mais rico de seus personagens:

Falava da prosperidade dos Montanhas que, graças à sua pertinácia e ao negócio de cereais por atacado, haviam conseguido subir da cidade baixa para a alta, mudando também de categoria social.

Athos Damasceno Ferreira, escrevendo sobre o passado em 1940, corrobora, num texto de desfecho (hoje) chocante:

Acaso nunca vos contaram alguma coisa sobre os “Bagadús” e os “Tinteiros”?

Pois quem morava no 1º distrito – o “Tinteiro” – odiava de morte a quem residia no 2º – o “Bagadú”.

“Tinteiro” era a aristocracia.

“Bagadú” – a bagagem.

Um não atravessava a zona do outro.

(…)

Um dia, rompeu fogo numa casa do 1º distrito. Moita. Ninguém do 2º distrito se apresentou para ajudar a extinguir as chamas.

O prédio ficou reduzido a um montão de cinzas.

Os bagadús exultaram:

– Bem feito! Foi pena que o incêndio não tivesse acabado com todos os Tinteiros!

Êsse o desejo do rebotalho. E, sobretudo, dos negros que formavam a parte desprezível da sociedade e viviam acotovelando-se nos porões, nas cozinhas e nos lugares escusos da cidade.

Uma política oficial de esquecimento fez com que parte significativa da população brasileira fingisse “esquecer” o fato de o Brasil ter sido o último país das Américas a abolir a escravidão. Na Argentina, por exemplo, o fato ocorreu em 1813; no Uruguai, em 1842.

Em 1930, o escritor e jornalista portenho Roberto Arlt morou alguns meses no Rio de Janeiro. Foi para a cidade escrever crônicas sobre o Brasil para seu jornal, mais tarde reunidas num livro chamado Aguafuertes Cariocas. A páginas tantas, ele se estarrece quando finalmente dá-se conta de uma obviedade que lhe causaria o mesmo espanto se em Porto Alegre ele estivesse, e não no Rio:

– Qualquer negro de cinquenta anos que você encontre hoje pelas ruas foi escravo até os oito anos de idade; o negro de 60 anos, escravo até os 18 anos.

– Então, essas velhas negras…?

– Foram escravas.

– Mas não é possível! Você deve estar equivocado.

(…)

– Mas homem – me diz um com toda naturalidade –, meu pai foi feitor de escravos…

Fiquei gelado e branco.

(…)

– Aqui no Rio de Janeiro o mercado de escravos ficava na rua 1º de Março, em frente a farmácia da Granado.

Eu escuto como se estivesse sonhando.

– E é verdade que os castigavam?

– Sim, quando não obedeciam. Com um chicote. Agora… tinha fazendas onde maltratavam os escravos, mas eram poucas.

(“Castigar com chicote” e “maltratar” são coisas muito diferentes. Quer dizer: dar 20 ou 30 chicoteadas num escravo não era maltratá-lo, mas apenas castigá-lo)

(…)

– Quer dizer que esses velhos brancos, de aspecto respeitável que a gente vê nos seus automóveis particulares…

– Foram donos de escravos. Leia o que escreveram…

– Sim, eu fui a livrarias, e me disseram que não havia livros sobre a escravidão.

– É natural…

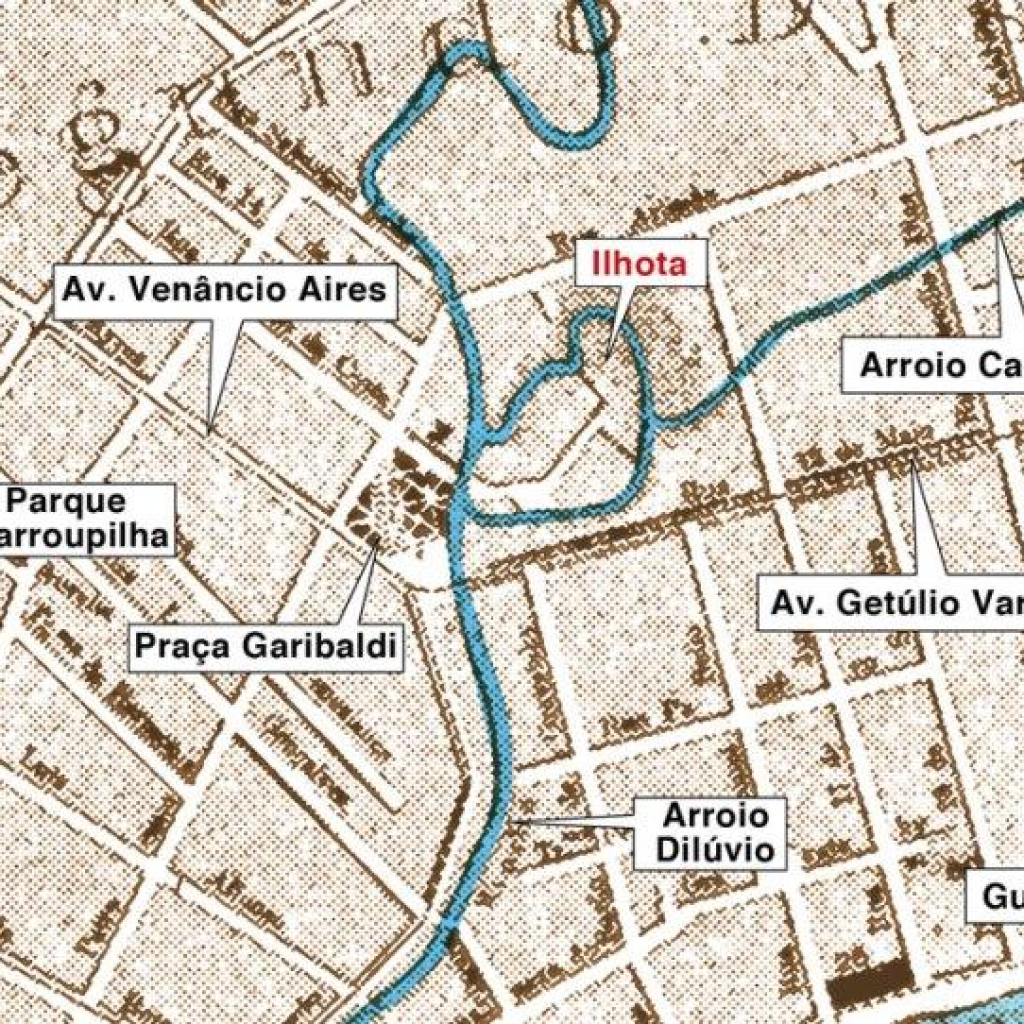

A hoje desaparecida ilha batizada de Ilhota surgiu em 1905, entre os bairros do Menino Deus, Azenha e Cidade Baixa. Digo “surgiu” porque foi isso mesmo: seus cerca de quatro hectares foram delimitados quando o intendente José Montaury mandou redesenhar as voltas de dois arroios. Um era o Cascatinha. Já o outro transbordava tanto que, originalmente chamado Riacho ou Riachinho, acabou rebatizado de arroio Dilúvio. Os dois novos trechos foram ligados por um canal, e aí aquele pedaço da cidade tornou-se terra cercada de água por todos os lados (no traçado atual, seria mais ou menos a área localizada entre a avenida Getúlio Vargas, a avenida Ipiranga, a rua Lima e Silva e a praça Garibaldi).

Era uma zona insalubre o suficiente para que os ricos não pensassem em morar ali. Mas perto o suficiente do centro para que os pobres vissem muita vantagem no local. Portanto, moravam ali, basicamente famílias de trabalhadoras e trabalhadores – majoritariamente negros – que necessitavam de proximidade física das casas da elite porto-alegrense. Eram carpinteiros, sapateiros, cozinheiros, bancários, funcionários públicos, costureiras, alfaiates – destes, só numa rua haviam 14.

E, claro, as famosas lavadeiras, já que havia um riacho de água limpa no fundo do quintal de todo mundo.

Mesmo com todo esse batalhão de trabalhadoras e trabalhadores, sucessivos prefeitos anunciavam a pura e simples remoção do bairro, que definiam como uma “chaga urbana”, termo mais higienista impossível.

Chaga urbana? Para uma parte da elite, poderia fazer sentido essa fantasia. Mas para outra boa parte da cidade, a Ilhota não era isso. Era sim um mundo de música, animação carnavalesca e belas mulheres – então chamadas “mulatas”.

Uma boa definição é a de Marcello Campos no seu Almanaque do Lupi. Segundo ele, a vida ali era

humilde e marginalizada mas também religiosa, musical e festeira, com seus trabalhadores, malandros, seresteiros e boêmios pisando sobre tábuas.

No seu depoimento ao Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro, em 1968, o mais famoso morador da Ilhota lembrava assim do bairro de sua infância. Com alguma fantasia, claro:

Dos bairros mais alegres da cidade, era onde reuniam-se todos os músicos brasileiros. Porque naquela época a novidade, o prazer de todos os músicos, era conhecer Porto Alegre – pelo seu nome e pela quantidade de centros de diversão que tinha. E nessa Ilhota reuniam-se todos os músicos que viajavam nesses navios, que carregavam orquestras. Eram orquestras que viajavam gratuitamente, unicamente pelo dinheiro que arrecadavam dos passageiros e pra conhecerem o Brasil. E lá era o ponto de reunião de todo o artista que ia a Porto Alegre: o lugar onde eu nasci. E a influência musical que eu tenho e que eu tive talvez fosse partida dessa coisa assim de conviver desde criança no meio dos músicos, dos melhores músicos do Brasil.

Lupi escreveu duas canções em homenagem à Ilhota: Ilhota e Centro de Lavadeiras (Bairro de Pobre).

A primeira, de 1937, fala do bairro em si.

Ilhota, minha favela moderna, onde a vida na taberna é das melhores que há. Ilhota, arrebalde de enchente e que nem assim a gente pensa em se mudar de lá. Ilhota do casebre de madeira, da mulata feiticeira, do caboclo cantador. Ilhota, a tua simplicidade é que dá felicidade para o teu pobre morador.

Na tua rua joga-se em plena esquina. Filho teu não se amofina em sair pro batedor. Nem mesmo a “justa” vai visitar seus banhados – pra não serem obrigados a intervir em questões do amor.

Já a segunda canção teria sido escrita para uma lavadeira moradora do bairro chamada Isabel. Dizem que tão bonita quanto boa de briga. E essa Lupicínio escreveu de memória, já que, aparentemente, a canção é de 1961 – quando a Ilhota já não tinha lavadeiras:

Foi num bairro de pobreza, aonde se afasta a tristeza comentando o que se faz. Num centro de lavadeiras uma das mais faladeiras trouxe o teu nome em cartaz.

Enquanto algumas meninas corriam enchendo as tinas para a mãezinha lavar foi que saiu a conversa, e eras a mais perversa mulher daquele lugar. Disseram-me até que eras a mais horrível das feras que um homem pode encontrar, que atraías as amizades pra dar infelicidade a quem lhe quisesse amar.

A minha curiosidade levou-me à realidade e vim a te conhecer, ficando preso em teus braços, sabendo ser um dos palhaços que às lavadeiras vão ter…

Em 1943, 37 anos depois do surgimento da Ilhota, o Plano de Urbanização da cidade concluiu as obras, iniciadas em 1939, que canalizaram e retificaram o traçado do Arroio Dilúvio. Com isso, a Ilhota secou. Não havia mais inundações – afinal, não estava mais ali o riacho que gerava o dilúvio. Só que, sem isso, as lavadeiras ficaram sem trabalho e começaram a mudar-se dali. Logo as novas condições passaram a despertar a cobiça imobiliária, como sói acontecer. Um decreto municipal de 7/7/1946 desapropriou então 76 imóveis da região, situados nas suas duas únicas ruas: Ilhota e Travessa Batista. Das 15 casas da Travessa – todas com sua parte fronteira de alvenaria e pelo menos uma porta e uma janela –, 14 foram demolidas no mesmo dia. Só ficou de pé a da família de Lupi, que era visivelmente a melhor delas – o que talvez tenha justificado sua sobrevivência.

Cozinheira e lavadeira aposentada, Dona Isaura nasceu na Colônia Africana – atual bairro Rio Branco, do qual ainda falaremos. Mudou-se para a Ilhota em 1940. Em 2010, aos 85 anos, contou o seguinte – para o livro Colonos e Quilombolas:

A Ilhota que eu conheci era um correr de casas, ou seja: uma casa ao lado da outra, e a mais bonita pertencia à família do Lupicínio Rodrigues, situada com destaque nas imediações de onde é hoje o Ginásio de Esportes Tesourinha, bem próximo da Praça Garibaldi.

Lupinho, filho de Lupicínio, descreve bem:

Todo mundo se criou ali. (…) Dava muita enchente. Nessa época de junho, julho, agosto, setembro, ali você não atravessava mais. Tinha uma pontezinha pra você atravessar pra Ilhota, e a casa do vô, nesta época de cheia, ia todo mundo pro segundo andar. (…) Então pra gente entrar e sair da casa do vô nessas épocas de cheias tinha duas formas: numa você embarcava num barco e tinha de arrumar alguém que remasse pra levar você até a casa do vô. Todo mundo já sabia disso, e tinha um lugar onde o vô fez um ancoradouro, um lugar na porta de casa que você chegava lá, atravessava e desembarcava dentro da casa, pegava a escada e ia lá pra cima. (…) E a casa, na parte superior, tinha cômodos tal qual tinha lá embaixo: cama pras crianças, a cozinha…

Com tudo demolido, uma nova população, mais pobre, começou a construir em cima da terra arrasada seus barracões. Ilegalmente. E agora, diferente das casas bem estruturadas de antes, o negócio era do jeito que desse.

Um prato cheio para despertar a ira de cidadãos de bem porto-alegrenses. Como Walter Spalding, que escreveu em 1967, na sua Pequena História de Porto Alegre:

Graças a Deus, nos dias que correm, a higiene em Pôrto Alegre, principalmente neste setor, está sanada.

Mas falta-lhe um setor muito importante a ser sanado, apesar de se tratar de “coisa” que existe universalmente e ninguém, ainda, conseguiu extirpar: as malocas.

São os pontos mais anti-higiênicos que se possa imaginar! E existem por tôda a cidade, do centro aos subúrbios. Mas o pior é que, as malocas foram, sempre, incentivadas pela demagogia política que nelas sempre teve forte apoio para suas manobras. Mas o pior de tudo era que, êsses tais políticos “autorizavam”, sem mais nem menos, e incentivavam as construções de pocilgas de madeira ou de latas velhas em terrenos alheios, num flagrante desrespeito à propriedade que é um direito sagrado, garantido pela própria Constituição Brasileira, e pelo Direito Internacional, salvo o russo e o chinês comunistas.

Essas malocas, falsamente denominadas «vilas populares», são o maior foco não só de falta de higiene, como da malandragem em geral.

Salvante essa parte, Pôrto Alegre é, hoje, uma cidade pràticamente higienizada, que se pode apresentar aos turistas, embora ainda algo lhe falte quanto à limpeza pública. Mas há cidades, mesmo em outros países, bem mais sujas do que a nossa…

Não era esse o cenário de que se lembrava Dona Isaura, que vivia ali nessa época:

Os jornais escreviam isso, mas não é verdade. Quem morou na Ilhota sabe que não era assim. Éramos pobres, negros, mas não éramos bandidos. Ali só moravam pessoas de bem, havia segurança até demais… porque muitas casas pertenciam aos soldados do quartel da Brigada Militar, distante três quadras dali.

No meio disso, há as memórias de Lupi, garoto fascinado pela esperteza de uma parte de seus vizinhos. Os que Spalding chamaria de “malandros”, mas ele preferia classificar como “vigaristas”:

Aquele lugar era o ponto predileto dos vigaristas. Naquela época, os vigaristas eram o fino, e não ladrões vulgares. Eram artistas, (…) gente que inventou o conto do pacote, o conto do violino, o conto da mula e tantas outras modalidades de golpes. Eram tão respeitados que até o Chefes de Polícia, em vez de prendê-los, os convidavam a ir até a chefatura para dar explicações sobre a maneira como tinham engrupido os otários.

Seu encanto por essa turma seguiria pela vida adulta, tanto quanto a amizade com vários deles. Que o diga Ladrão Conselheiro, samba gravado por Moreira da Silva em 1937, e que tinha sido encomendado a Lupi pelo pessoal:

Seu guarda, faça o favor de me soltar o braço e me dizer: que mal eu faço a esta hora morta? Estou aqui a forçar esta porta… Olha, eu estou me defendendo, e o senhor me prendendo só leva prejuízo comigo. Porque amanhã seu Delegado me solta e o senhor é que topa com mais um inimigo.

Seja mais camarada, fique na outra calçada e finja que não vê que eu levo o meu, e de você. É muito mais bonito do que o senhor vir com grito aqui querer me prender. Se o senhor arranjasse com esse procedimento 500 mil réis mais para os seus vencimentos isto era justo, e nada eu podia dizer, porque o senhor me dava cana para se defender.

E não sendo assim, não pode ser.

Como contraponto interessante, há o poema de Athos Damasceno Ferreira escrito em 1944. O poeta branco, de classe média, via a Ilhota assim:

Ilhota

Esta é a ponte que desemboca nos quilombos.

O riacho barrento, roçando os barrancos,

enlaça nos braços molengos e longos

a ilha crivada de becos

bibocas

baiúcas de barro batido…

Veneza? … Pois sim! …

Caíques, fingindo de gôndola, atados aos frades de pedra flutuam …Decerto ninguém vai falar de pandeiros,

de flautas,

violões,

cavaquinhos…

(…)

A cidade não sabe que tem uma ilha,

uma ilha que o riacho barrento e amoroso separa da terra…

Só em meados dos anos 1950 é que os últimos Rodrigues ainda moradores do casarão acabaram mudando-se para outros bairros. A ampla casa virou um cortiço, até ser demolida na década de 1970.

É que aí, em plena ditadura militar, a administração do prefeito Guilherme Socias Villela decidiu resolver o “problema” da Ilhota: criou o bairro da Restinga – a 25 quilômetros, mais de uma hora de distância de ônibus do centro de Porto Alegre. E para lá, certamente para gáudio dos Walters Spaldings, transferiu na marra as famílias pobres que moravam ali – mais uma vez demolindo tudo e remodelando a região.

Hoje, ironicamente, estão sediados no terreno da antiga Ilhota o Centro Municipal de Cultura Lupicínio Rodrigues e o Ginásio Tesourinha – que homenageia o jogador de mesmo nome, outro morador ilustre do bairro posto abaixo.

Arthur de Faria nasceu no ano que não terminou, é compositor de profissão (20 álbuns e EPs) e doutor em Lupicínio pelas Letras da Ufrgs. Publicou Elis, uma biografia musical (arquipélago, 2015) e tá no prelo Porto Alegre, uma biografia musical, Volume 1, reunindo as primeiras colunas publicadas aqui.