Cartografia de um outono porteño 3: Não lugares

No jueves santo, percebi que o tráfego na rua já era o de um feriado — finde XXL, descobri quando liguei a tv — e me senti, em contraste, curta de ideias do que fazer. Passei a manhã escrevendo um artigo que me levou umas duas térmicas de mate e depois coloquei o computador na mochila para seguir escrevendo onde eu achasse uma mesa na cidade. Tenho muito em que trabalhar nos dois meses que vou ficar aqui então decidi adotar essa forma itinerante de pular de uma mesa em outra — de gira, como um nativo me disse — em lugares com ruído o suficiente para ser um alívio para a solidão mas não tanto que me desordene as ideias.

Isso envolve catar um café com o maior número de idosos possível e me ajeitar em um cantinho, de preferência que tenha uma tomada ao alcance. Antes, no entanto, decidi caminhar até uma livraria já tradicional da cidade, chamada Eterna Cadencia, em que há também um café onde poderia almoçar. Ali, entre espiar um famoso romancista local trajando uma camiseta do Flamengo enquanto escrevinhava suas coisas, e comer um wrap de frango, descobri que Huaco retrato, de Gabriela Wiener, está prestes a se esgotar e fiz minha carteira tossir uma quantidade a mais de pesos do que eu estava disposta a me desfazer.

Na volta, tive de atravessar o bairro de Palermo em um dia bonito de sol, cheio de mesas nas calçadas com gente contente, e fui tomada por minha má vontade com multidões, tentando driblar maradonamente as bancas da feira da Plaza Serrano, que fica justamente no caminho entre o apartamento e a livraria. Mas não só.

Há algo que me inquieta há mais de dez anos a respeito dos lugares voltados para pessoas da minha classe social, essas que têm algum dinheiro para viajar de vez em quando e qualquer desapego com certos confortos. Começou quando fui ao Rio uns anos depois de defender o doutorado e uns amigos me levaram a um lugar em Botafogo. Tive a sensação de que poderia estar em Porto Alegre: o cardápio era hamburger, meus amigos me traziam chopp e o espaço todo era reminiscente desses estabelecimentos todos meio rústicos, com cordões de lampadinhas ou meio escuros; as fontes dos cartazes colados às paredes das cercanias todas meio parecidas e previsíveis. Neles, podiam ser lidas mensagens de cunho político conforme a época, mas também esses lugares comuns de hoje versando sobre a felicidade e o futuro. Me lembrava Porto Alegre, me lembrava New Haven, onde tinha estado uns anos antes, me lembrava todos os lugares por onde transitava e também os que eu viria a transitar, como se pudesse lembrar o futuro.

Saudosa das mesas de uns botecos perto de onde morei em Laranjeiras e no Flamengo, nas quais assistia jogos de futebol ou comia camarão à milanesa com molho tártaro e arroz de brócolis, confessei certa decepção.

Aos poucos fui descobrindo que a não ser que eu procure lugares que tenham marcas de serem dos lugares para onde viajo, o que o Instagram ou sites de viagem presumem que eu queira visitar é sempre mais ou menos a mesma coisa: bares ou cafés com mesas em decks na calçada, com lugar para deixar bicicletas e que servem cerveja artesanal, hamburger, cheesecake, brownie e cinnamon rolls; para quem tem mais grana ou quer algo mais sofisticado, em que se vista roupas de domingo, drinks em rooftops com umas comidas mais elaboradas. Tudo com as famigeradas lampadinhas, algumas coisas vintage, uns abdicando de guardanapos em prol de rolos de papel toalha ou mesmo de garçons; muitas plantas e, em alguns casos, repaginações do que é local mas de modo a deixá-lo o mais parecido com o resto do mundo possível.

Em resumo, nas grandes cidades, o cardápio de cafés, a carta de drinks e as de cerveja, assim como os lanches parecem ser sempre os mesmos. O café muitas vezes tem uns nomes que não sei pronunciar apesar de ser boa com idiomas, como se todos saíssem das mesmas máquinas, na mesma proporção em que a Nescafé abarrotou as rodoviárias com suas máquinas que servem mocaccino meio morno.

Até um restaurante em Montevideo que amei ter ido há uns cinco anos se encaixa mais ou menos nessa proposta. Lembro do menu escrito a giz na parede para parecer simples sendo lido por um rapaz muito bonito todo tatuado por quem — talvez por ele me recitar uma lista de comida num dia que passei caminhando muito — imediatamente me apaixonei. Saludos, Gabriel, onde quer que você esteja. A todos que vão à cidade, recomendo-o porque a comida é realmente excelente, apesar de saber que se enquadra precisamente no que estou falando aqui.

Alguns de nós costumam desprezar Starbucks, McDonald’s, Pizza Hut e Outback, sem nos darmos conta de que criamos nossas próprias franquias espontaneamente. Elas não estão ligadas umas às outras legal ou financeiramente, e ostentam produtos mais saudáveis, seja lá o que isso quer dizer. Ainda assim, reproduzem essa sensação de não-lugar vinculada ao consumo onde todos somos intercambiáveis e anônimos. Porque as pessoas, inclusive, são todas fisicamente parecidas, como quando aqueles que sigo no Instagram se tornam indiscerníveis entre os stories por postarem variações das mesmas coisas. Em cidades turísticas, é muito difícil saber inclusive de onde todos ao meu redor são até o momento que abrem a boca e que escuto que língua estão falando ou que sotaque têm, já que também são majoritariamente brancos, além de tudo. O alívio que sinto aqui quando vejo um homem argentino que tenha aquilo que chamamos de “cabelo de argentino” tem sido imenso.

É óbvio que sei reconhecer que tudo isso é um recorte de classe e efeito desse processo acelerado de globalização, ainda mais aprofundado pelas redes sociais e reality shows, pelo qual podemos com maior facilidade reproduzir o que achamos interessante, já que também há nozes pecan e manteiga de amendoim a depender do bairro em que se está. O fato de que em qualquer grande cidade a que vamos podemos comer comida do mundo todo (ou aquilo que nos seja reconhecível como comida do mundo todo, já que geralmente é comida criada a partir da experiência da imigração), tem causado a extinção de diferentes tipos de grãos, por exemplo. Todo mundo provavelmente já leu algum artigo sobre como a produção da variedade de abacate que chamamos avocado e que aqui se chamam paltas está causando coisas horríveis no México, em mais um episódio de como os millennials estão destruindo o planeta. Mas não somos só nós, não é mesmo?

Para além dos desdobramentos econômicos e ambientais desses nossos padrões de consumo que se querem alternativos, mas que se somam aos ultraprocessados como sendo igualmente uniformes, tudo isso me causa certo cansaço — uma espécie de vertigem. Isso porque me dou conta de que é apenas mais um sintoma da derrota dos projetos associados à contracultura de meados do século XX. Não é só que roqueiros tenham envelhecido e enriquecido e que os gêneros musicais antes considerados “revolucionários” tenham virado coisa de tiozão. O buraco é mais embaixo. Movimentos como o feminismo, o LGBTQ+ e pela igualdade racial foram cooptados pelo neoliberalismo, transformando gente como Mandela e Martin Luther King em frasistas de livro de autoajuda. Isso explica esse mundo em que todas as propagandas de como investir seu dinheiro em ações agora mostram pessoas das chamadas “minorias”. Não vou nem falar do movimento ambientalista, cooptado ao ponto da palavra “sustentável” ter sido transformada em algo que não quer dizer absolutamente nada.

Esses projetos de maior inclusão e de ruptura com o status quo, em compensação, enfrentam desde o final dos anos 1990 uma dura reação da direita conservadora à qual muita gente liberal tem dado a mão, porque no fim querem menos o estado mínimo do que o estado para si. E daí é que vemos muito homem tatuado, de barba e com brinco, que gosta de cerveja artesanal e pão de levain, investindo em critptomoeda e, em nome do direito de empreender, defendendo coisas horríveis. Afinal de contas, pensar em modelos alternativos de Estado e de capitalismo dá coceira. E por coceira, quero dizer abrir mão de privilégios. O que inclui dividir espaços com outras pessoas, inclusive de classes sociais diferentes.

Quando viajo gosto de sentir que estou viajando e quando estou em casa gosto de sentir que estou em casa. Meu apreço pela ideia de bairro vem daí, de resistir como possível a essa padronização que se quer “do bem”, mas que na verdade só repete modelos de universalização de experiências que foram o que nos trouxeram para onde estamos, desde que se criou a ideia de um sujeito universal — no qual tantos de nós se enxergam muito mal — no século XVIII.

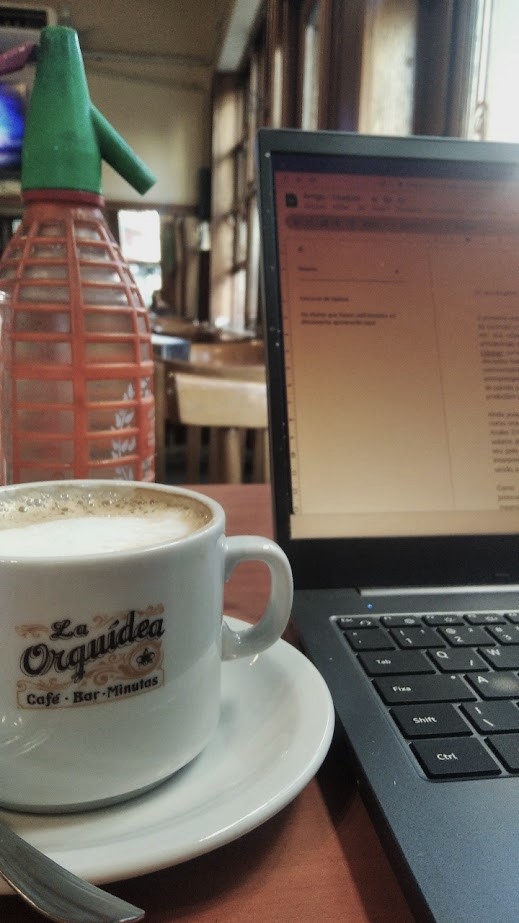

Olhar ao meu redor, e ver gente diferente de mim, como estou fazendo agora sentada em uma mesa de janela do bar La Orquídea, na avenida Corrientes, me dá certo conforto. Na porta do reservado do banheiro feminino está escrita a caneta esferográfica a frase “ojalá este sea el último bar a volverse el proyecto ambicioso de un cheto”. Coincido, amiga, pensei. Prefiro esse deslocamento ao invés de ter a experiência um tanto quanto caleidoscópica de quando fui a uma festa uma vez e vi um monte de outras Renatas, meninas de franja, óculos e tênis baixo, se achando tão diferentes, tão esquisitas e ainda assim iguais.

Renata Dal Sasso é Professora de História da Unipampa, campus Jaguarão, vai passar dois meses como pesquisadora visitante na Universidad de Buenos Aires. Além disso produz uma newsletter pessoal sob o nome “Correio do sul do sul”.