Rafael Cariello: A independência, filha da inflação

A desconfiança generalizada que impera entre nós confunde ceticismo com cinismo. Desesperançada, ela se impacienta com as transformações pequenas e incrementais e desvaloriza a política, defendendo que “nada muda”, que a sociedade nunca se transforma, que as leis e os valores são quase sempre meros adornos sem consequência, que tudo é simples privilégio, poder e violência, que o país, antes e depois da escravidão, permaneceu o mesmo, já que profundamente injusto e racista, ou que tanto faz ditadura e democracia.

Este luminoso parágrafo, criticando o cinismo que quer parecer ceticismo e correta radicalidade, expressa muito o que penso sobre o Brasil intelectual. Não foi escrito por mim, mas eu o subscrevo de alto a baixo, ou do enunciado às entrelinhas, porque ele traduz bem minha sensação de desconforto com a visão niilista, que trata as reformas graduais, o avanço negociado, em suma o reformismo, como coisa não apenas ruim como também contra-revolucionária. Nessa visão, toda reforma atrasa a revolução, ou a Revolução.

Conheci e conheço bem essa perspectiva, que é muito marcante na minha geração universitária. Quem não proclamasse seu amor à revolução – que viria, radiante, num futuro redentor – devia sair da frente, porque atrapalhava o curso da verdadeira história.

Em nome dessa visão, ações reformistas e, no campo intelectual, análises minuciosas de aspectos concretos da história (e das artes) eram coisa burguesa, ou pior, pequeno-burguesa. Nada valia a pena se não contivesse o Todo Final, escatológico. Na crítica literária universitária, ainda agora essa fantasia tem alguma força. O leitor conhece bem esse vezo: é aquele que, quando falta argumento, culpa o capitalismo, por tudo e mais um pouco, esfumando nessa ultrageneralidade qualquer possibilidade de análise produtiva.

Mas o que interessa aqui, muito mais que essa minha queixa, é dizer que o parágrafo inicial consta do Epílogo de um livro de altíssima valia: Adeus, senhor Portugal – Crise do Absolutismo e a Independência do Brasil (Cia. das Letras, 2022). Seus autores são Rafael Cariello e Thales Zamberlan Pereira. Dois historiadores relativamente jovens que, com o livro, trazem uma contribuição sensacional não apenas para enxergar mais de perto o processo de separação de Portugal e o processo de invenção do Brasil – são dois processos, não um só, como o livro deixa claro –, mas também para pensar sobre o modo como olhamos para a história, para o processo histórico brasileiro.

Rafael é o entrevistado aqui. Mandei a ele perguntas escritas e ele respondeu também por escrito, o que já é um grande ganho para a leitura, dada a qualidade de seu texto. De ofício regular jornalista, mas com graduação em História, mestrado em Antropologia e um doutorado em curso na área de História Econômica, Rafael esclarece muitos pontos, gentilmente, repassando momentos-chave do livro.

Patrício, leia-o e me diga se não tenho razão.

Luís Augusto Fischer

Parêntese – Rafael, primeiro uma pergunta sobre a tua formação e o teu percurso. Tua graduação foi em História, mas o caminho teve estreita ligação com o jornalismo. A partir dele é que vieram o mestrado e agora o doutorado, certo? Conta sobre isso, por favor.

Rafael – Claro. Sem saber muito onde estava caindo quando prestei o vestibular, eu acabei fazendo uma excelente graduação em história, entre o final dos anos 1990 e o início dos anos 2000. Não digo isso para me gabar, mas para chamar a atenção para a impressionante reunião de ótimos professores e pesquisadores no curso de história da UFRJ naquela época. Fiz mais de um curso com João Fragoso, que também orientou meu trabalho de conclusão de curso e se tornou, para sempre, uma referência. Manolo Florentino me deu aulas de História da América; Flavio Gomes, de Brasil Colônia; José Murilo de Carvalho, Império; e Carlos Fico, República – para citar apenas alguns. Cada um desses professores é ainda hoje talvez a principal referência em sua área de pesquisa. Claro que, olhando em retrospecto, eu não aproveitei nem um décimo do que poderia – do que devia –, mas gostava muito do curso. Adorei as duas experiências em arquivo que tive nessa época, ambas orientadas pelo Fragoso. Apesar de tudo, acabei mudando de rumo, não embarquei imediatamente em um mestrado e não virei historiador profissional.

Antes ainda da formatura ouvi falar do concurso para ser trainee da Folha de S.Paulo. A prova era concorrida, o que atiçava o meu desejo, a Folha tinha cumprido um papel importante na minha formação, tornando-a ainda mais desejável, além de ser um trabalho que me parecia ao mesmo tempo interessante e prestigioso. Pesou também o fato de que eu gostava muito de escrever – e me entusiasmou a ideia de poder escrever com frequência e de ser pago para fazer isso. Passei na prova, mudei-me para São Paulo, me dei muito bem com a profissão e, em particular, com o jornal. Acabei encontrando por lá, logo no início, o nicho que eu iria ocupar pelas duas décadas seguintes: o de acompanhar a produção e os debates da universidade brasileira, tentando levá-los para o jornal. Eu escrevia um pouco sobre tudo, de antropologia a literatura. Na verdade, deveria dizer: eu escrevia sobre antropólogos, economistas e professores de literatura – e suas ideias. Na Piauí, para onde migrei depois de uma década na Folha, eu meio que segui na mesma senda, fazendo perfis de grandes intelectuais brasileiros. Eu fiz mais do que isso, na verdade, nas duas publicações. Sempre cobri também o que na Folha chamavam de “Brasil profundo” (mais ou menos tudo que não era Brasília, Rio ou São Paulo). Acompanhava a política interna da CNBB e suas intervenções públicas, os movimentos sociais, e fiz muita reportagem sobre diferentes grupos indígenas brasileiros. O jornalismo combina trabalho intelectual, sol na cabeça e a possibilidade de conversar longamente com gente que leva uma vida muito diferente da sua – ou seja, é o trabalho perfeito.

O mestrado e o doutorado acabaram vindo, como você disse, como decorrência do trabalho no jornal. Por causa de alguma entrevista para a Folha, de alguma reportagem, tive contato com os textos e as ideias do antropólogo Eduardo Viveiros de Castro. Alguém me deu a dica: você devia ler esse cara. Foi uma paixão intelectual imediata, profunda e duradoura. Consegui conciliar um ano de trabalho em Londres, para a Folha, com um mestrado em antropologia social na London School of Economics (LSE), algo que eu quis fazer por causa das leituras do [Eduardo] Viveiros {de Castro], do [Claude] Lévi-Strauss, do [Edmund] Leach, que ainda são heróis intelectuais para mim. Depois que voltei de Londres, me tornei editorialista do jornal. Era também responsável por editar o texto de outros editorialistas (editor é quem mexe no texto alheio, editorialista é quem escreve o texto com a opinião do dono do jornal; eu era as duas coisas). O trabalho incluía mexer em textos de economistas, com ideias que às vezes eu não entendia. Não gosto de não entender, e gosto menos ainda de ser excluído de algum debate por não entender o que está sendo discutido. Muito por causa disso fui estudar matemática e economia. Hoje faço doutorado em economia na USP, com uma pesquisa em história econômica, o que de certa forma retoma a minha formação lá atrás, com o Fragoso, na UFRJ.

Parêntese – Em que medida essa tua trajetória e a tua expertise em redigir e editar textos para jornalismo (na Folha e depois na Piauí) definiram o andamento que o leitor experimenta em Adeus, senhor Portugal? Um exemplo para ajudar na resposta: volta e meia o texto oferece em parêntese um esclarecimento de imenso valor, mesmo que em si seja singelo, como ocorre na p. 164, ao lembrar que, nos dados de época, “exportar” se referia ao comércio entre as províncias, e não apenas para o exterior.

Rafael – O exemplo é preciso, e a minha formação como jornalista é decisiva para a forma do nosso livro. Uma explicação como essa que você menciona foi algo que aprendi a fazer assim que entrei para a Folha, ainda no curso de trainee. O jornal sempre teve verdadeira obsessão por didatismo e clareza. Tinha também, ainda tem, horror ao uso de jargões. A razão é simples, além de louvável: jargão de forma geral serve para marcar lugar de poder, tentar impressionar o interlocutor e restringir o debate. Os princípios de didatismo e clareza da Folha são o avesso disso: são princípios iluministas, democráticos, que buscam a ampliação do debate.

O nosso livro tem também uma preocupação grande em manter o leitor interessado, algo que vem também do jornalismo. Nenhum jornalista considera que o leitor tem a obrigação de se interessar pelo que ele escreve, mesmo que saiba que o que ele escreve é objetivamente importante (uma decisão do banco central sobre taxa de juros, digamos, é algo objetivamente importante, interfere na vida dos cidadãos, é matéria de interesse público). Faz parte do trabalho do jornalista pegar o leitor pela mão – ou pelo colarinho – e convencê-lo a continuar com os olhos na página até o fim. No caso da Piauí, isso significava manter o interesse do leitor por textos longos, às vezes muito longos (os meus, em particular). O que a gente queria fazer, no livro, era unir a ambição de contribuição original, de pesquisa com informações e interpretação inovadoras – uma ambição que é típica dos pesquisadores universitários – à clareza e à fluência de um texto jornalístico. Desde o início, a gente queria isso. Contribuir, dialogando diretamente com os especialistas, mas apresentando a contribuição para um público tão amplo quanto possível.

Parêntese – E como foi produzir um livro complexo e extenso em parceria?

Rafael – Foi surpreendentemente fácil porque Thales e eu temos características e qualidades complementares em diversas áreas, em dimensões diferentes. Thales é melhor na parte quantitativa (números, macroeconomia); eu acabava me ocupando mais da pesquisa qualitativa (textos, política), se vale essa separação meio simplista. Mas mesmo dentro de cada uma dessas áreas havia complementariedade. Eu podia dar sugestão sobre uma possível forma para a comparação entre câmbios no auge da crise, digamos, e o Thales tornaria aquilo realidade, se fizesse sentido. No caso do texto, discutíamos antes a forma de cada capítulo, eu fazia uma primeira versão, logo enviada ao Thales, que voltava com os comentários e sugestões dele, para que eu pudesse retomar o texto e chegar a uma solução de consenso. Thales é mais sereno e paciente do que eu, menos exaltado, de forma geral. Isso foi muito útil para cortar um ou outro transbordamento desnecessário da versão final do livro.

Parêntese – Uma questão metodológica: ao ler o livro, muito frequentemente o leitor é conduzido para o miolo de questões intrincadas de economia ou de finanças mas a partir, por exemplo, de uma passagem da biografia de um ator do que vai ser analisado, ou de um depoimento escrito por ele ou por um contemporâneo dos fatos. Esse recurso tem mais a ver com o alto jornalismo cultural (passe a expressão, que é meio pernóstica) do que com a rotina do texto historiográfico, certo? Ou há alguma tradição historiográfica que assim procede, na qual vocês tenham buscado inspiração? No Brasil, há algum historiador de referência para esse jeito?

Rafael – Sim, esse é um recurso comum em textos de jornalismo de “forma longa”, como dizem às vezes em inglês. Mas aparece também no melhor jornalismo diário em países de língua inglesa. É quase impossível você ler uma matéria de economia no New York Times que não tenha a experiência de algum indivíduo, algo que aconteceu com ele, dando concretude ao que está sendo discutido. Em geral o texto começa com algum “causo” específico vivido por esta ou aquela pessoa. Na França, não. Os franceses se parecem mais com a gente: são perfeitamente capazes, no jornalismo cotidiano, de discutirem questões políticas e econômicas como se elas existissem separadas da população em geral. A tentação de relacionar isso com as tradições filosóficas caricaturais da Inglaterra e da França (empirismo, racionalismo) é grande. Talvez faça sentido.

Na história, a coisa é um pouco mais complicada. As trajetórias individuais foram meio que apagadas da melhor pesquisa histórica por boa parte do século XX. Em parte com razão, por causa de uma reação à história política centrada em grandes figuras, uma história nacionalista de grandes líderes e seus feitos, típica do século XIX. Em parte, também, pelo uso crescente de métodos das ciências sociais para resolver questões do passado, métodos que se ocupam de agregados – sociais, culturais, econômicos – e não de casos particulares. Houve uma reação a isso, a essa historiografia mais sociológica – não um rompimento, era mais um enriquecimento –, promovida pela micro-história italiana a partir dos anos 1970. Ali, na obra por exemplo de Carlo Ginzburg, o que esta ou aquela pessoa tinha a dizer ou a padecer podia ajudar, e muito, a esclarecer o seu contexto social mais amplo. Alguns historiadores, de toda forma, mais por temperamento do que por metodologia, sempre mantiveram o gosto pela costura entre o particular e o geral. Tony Judt é um caso notável. No Brasil, Evaldo Cabral de Mello é capaz de interromper na hora exata uma descrição mais geral da relação de poder entre a açucarocracia local e os representantes da Coroa em Pernambuco para contar algum caso específico de conflito entre eles, dando concretude – quase táctil e olfativa – ao esquema que está sendo exposto. A Heloisa Starling, professora da UFMG, faz parte desse time aí. Em um livro recente que ela organizou, sobre a participação de mulheres no processo de independência, a costura entre trajetórias particulares e o processo político mais amplo está extremamente bem feita, em particular nos artigos da Heloisa e da Antonia Pellegrino.

Parêntese – E outra, mais de fundo: vocês dois tiveram que enfrentar fantasmas pessoais de matriz marxista, no campo da epistemologia da História, para proceder como procederam?

Rafael – Acho que não. Somos críticos das explicações marxistas para a independência do Brasil, e procuramos deixar isso claro no livro. Mas Thales e eu, tanto por uma questão geracional quanto institucional (onde estudamos), não chegamos a ser propriamente formados na tradição marxista, e portanto acho que esse fantasma nunca nos rondou, pelo menos não ameaçadoramente. Até por isso não reagimos nem nos voltamos de modo defensivo contra ele. Para certas correntes que privilegiam as mentalidades, por exemplo, a nossa leitura bastante materialista da história talvez nos aproxime de Marx. No fim das contas, não existe nenhum cientista social vivo que não deva um bocado da sua compreensão de mundo a ele. Eu tive um ótimo professor de teoria social na LSE, chamado Chris Fuller. O trabalho dele era nos ensinar os três porquinhos: Marx, Weber e Durkheim. Como bom antropólogo inglês formado em meados do século XX, Fuller tinha Durkheim e Marcel Mauss como seus guias metodológicos fundamentais. Depois de ter ensinado os três, deixando evidente a sua simpatia por Durkheim, o Fuller fazia, de toda forma, um alerta para a turma: “Marx estava errado, me parece”, ele dizia, “mas vocês fariam bem em não ignorá-lo. Afinal de contas, que eu saiba, ninguém nunca pegou em armas para defender as ideias de Weber ou de Durkheim.”

Parêntese – O livro trata de duas dimensões decisivas do processo de independência – uma mais óbvia, externa, do rompimento com Portugal, e outra bem menos óbvia, interna, da centralização do novo país numa cidade, na Corte, no Rio de Janeiro. É impressão minha ou de fato a segunda dimensão foi negligenciada pelos historiadores ao longo do tempo? Se sim, por quê? Que exceções podem ser apontadas – alguma corrente, alguma época, algum centro de pensamento, algum indivíduo?

Rafael – Foi negligenciada, sem dúvida. Tanto a historiografia nacionalista dos séculos XIX e XX, que exaltava a família real/imperial e sua capacidade de condução do processo emancipatório, quanto a marxista, mais tarde, tendiam a já tomar o resultado do processo, o Brasil, como algo que precedia o processo, como um agente autônomo da separação. E igualavam o Brasil ao Rio de Janeiro. O Rio era a metonímia da América portuguesa. Mas o Brasil é resultado, não é ator. Não tem parte que possa representar o todo, porque ainda não havia todo para ser representado. Mesmo que anteriormente já existisse o reino do Brasil, associado a Portugal sob D. João, os agentes por excelência do processo eram as elites regionais, provinciais, empoderadas por razões econômicas (uma certa aglutinação em torno aos principais portos) e por razões político-administrativas (as reformas de Pombal, que lhes deram poder). Elites, aliás, que a princípio haviam se rebelado contra o Rio, contra o poder absolutista sediado na Corte fluminense, e não contra Lisboa. Assim, o Brasil, ou seja, o conjunto de capitanias/províncias da América Portuguesa, poderia vir a ser ou não, depois de feita a revolução liberal – com mais chance, a princípio, para que não fosse. Tudo dependia do acordo ou do desacordo entre essas elites. Nisso tudo, nessa constatação, a gente está só repetindo os dois historiadores que mais claramente expressaram essa circunstância do período ao redor da Independência, que foram o canadense Roderick Barman e o pernambucano Evaldo Cabral de Mello. O que a gente fez foi já partir para a pesquisa alertados pelos dois, sabendo que isso precisava ser considerado, tratado, que essa era uma questão.

A atenção para a questão fiscal ajuda a explicar tanto os desacordos quanto afinal os acordos entre as elites regionais/provinciais do que viria a ser o Brasil. Por exemplo, nas Cortes, na Assembleia Constituinte em Lisboa, nós conseguimos acompanhar com muita clareza a mudança de posição das bancadas do que na época se chamava o Norte (da Bahia para cima) em relação aos dois polos de poder em disputa. A princípio desejosos de punir a burocracia fluminense, que sempre tomara recursos de suas províncias, os deputados baianos e pernambucanos passaram a considerar a possibilidade de aliança com o Rio depois que perceberam que tampouco Lisboa se dispunha a lhes conceder muita margem de manobra fiscal, e acabaram mudando de lado quando D. Pedro afinal acenou com um governo constitucional “brasílico”, ou seja, quando essas elites foram convencidas de que teriam voz e voto no orçamento do Brasil. Aí se desenha com maior clareza a Independência do Brasil – Brasil aqui entendido, ainda, como a união dos atuais Sul e Sudeste com o Nordeste.

Parêntese – O centro da novidade do trabalho do livro (ou o principal centro, porque há outros aspectos bem salientes) lida diretamente com a crise financeira, do império português e depois do império brasileiro, na conjuntura da Independência – os gastos eram claramente superiores às receitas, e não por falta de receitas mas por excesso de gastos, especialmente com a Corte (as despesas com a Casa Real aumentaram 4 vezes entre 1808 e 1820, como diz o cap. 6!), a alta administração e com militares. Esse aspecto tem sido apontado como uma contribuição original do livro. Como foi o processo para chegar a essa clareza? Quando e como nasceu a hipótese de que havia nas finanças concretas uma dimensão a ser explorada? Que fontes novas vocês buscaram e encontraram? Era algo que estava por assim dizer caindo de maduro, e apenas não explorado? Teve algum trabalho complexo para superar obstáculos, empíricos ou conceituais?

Rafael – Agora nos parece que estava caindo de maduro, mas é impossível saber. Pode ser que ainda se passasse muito tempo até que alguém fosse lá ver com cuidado o orçamento, fazer as contas, calcular a inflação da época e as perdas que as pessoas tinham no seu dia a dia, associando isso ao que constava na correspondência entre as autoridades e o clima de insatisfação geral. Vai saber.

A hipótese do livro surgiu em parte do trabalho do Thales, da tese de doutorado dele, e em parte de uma reportagem que fiz para a Piauí, na verdade do perfil que fiz do Evaldo. Ao fazer o perfil do Evaldo, percebi duas coisas. A primeira é que não me parecia haver uma explicação satisfatória para o fato de o Brasil ter se tornado independente. Aquela história continuava com pontas soltas demais, a meu ver. Tem coisas que você lê, em ciências sociais, e fala: pronto, está explicado! Afinal está explicado! É assim com o Roberto Schwarz e o estilo de alguns dos principais romances do Machado de Assis. O narrador caprichoso, da elite, que pode fazer e dizer o que quiser, o que bem entender, algo que se manifesta até no fraseado. Ou a explicação do Fragoso para o crescimento da lavoura cafeeira mesmo em um período de baixa dos preços. Depois a gente pode até discordar da explicação deles, ver problemas, mas não deixam de ser achados. É algo que você fala: putz, está aí, eis uma explicação. Pois bem. Eu não via nenhuma explicação desse naipe para a independência do Brasil. Por que separou de Portugal? Sei lá. Quanto mais eu lia, mais eu pensava: sei lá. Inclusive porque na maior parte do tempo quase todo mundo na América portuguesa, às vésperas da Independência, está reclamando do Rio de Janeiro – e não de Lisboa. Por que se separaram de Lisboa, se o problema era o Rio?

Outra coisa que aprendi ao fazer o perfil do Evaldo foi o seguinte: vi que ele atribuía boa parte da insatisfação em Pernambuco às transferências que a província tinha que fazer para manter a faustosa corte no Rio, depois de 1808. Depois notei que, também no livro do historiador português Valentim Alexandre sobre as Cortes – um livro de referência sobre a assembleia constituinte de Lisboa em 1821 e 1822 –, apareciam reclamações dos portugueses, dos europeus, sobre o excesso de gastos da burocracia no Rio. Isso também aparecia no Raymundo Faoro, naturalmente – o peso desse estamento burocrático –, e em um observador quase da época, o primeiro historiador do processo, o John Armitage. Tinha algo aí, que tinha a ver com um possível excesso de gastos da Corte. Um “excesso” que curiosamente não aparecia nos números ou nos textos de quem se dedicou a analisar o orçamento da época (por uma espécie de erro, ou melhor, de miragem contábil, como descobrimos e tentamos mostrar no livro)

O Thales, por sua vez, na tese dele, que eu logo li, mostrava como o peso dos impostos criados depois da chegada da família real ao Rio tinha matado a competitividade do algodão pernambucano e maranhense na Europa. Dava para entender a raiva da elite do Norte em relação ao Rio. Tinha algo ali, relacionado com um claro excesso tributário, digamos. Um arrocho fiscal promovido pelo Rio sobre o Norte nos anos imediatamente anteriores à independência. Liguei para o Thales, começamos a conversar, e logo chegamos a uma hipótese, juntando essas duas pontas, já mais ou menos embasada: parecia que estava todo mundo enfurecido com o Rio, que essa fúria tinha a ver com o orçamento e seus efeitos, e que isso tinha resultado em duas mudanças políticas radicais: primeiro, a revolução liberal, depois a separação entre as duas partes do Reino Unido. O nosso grande achado foi mostrar exatamente o tamanho da crise (examinando o orçamento) e seus efeitos para além da elite (medindo a inflação da época). Lembro do Thales me mostrar os gráficos dos efeitos de perda de poder aquisitivo da classe média urbana durante o governo de D. João – perda provocada pela inflação – e de logo em seguida conseguirmos descobrir cartas com queixas de diferentes grupos profissionais – professores de Salvador, religiosos do Rio – enviadas a D. João. Era muita gente reclamando do efeito da inflação. Aí tudo começou a se fechar e a fazer sentido. Depois descobrimos essa antiga correspondência, já publicada em velhos livros portugueses, entre autoridades da época, temerosas dos efeitos da falta de pagamentos no moral da tropa. Boa parte das críticas ao governo de D. João no Correio Braziliense iam nessa direção, do excesso de gastos da Corte, da falta de pagamentos aos servidores – coisas que eu nunca tinha visto antes como explicação para a crise política entre 1820 e 1822. Tem uma hora que, depois que você faz uma certa descoberta, muita coisa que antes não fazia sentido começa a fazer. Tem um risco evidente aí: pode ser que caia mais coisa na rede do que era para cair. Mas tem também uma perspectiva nova, uma lanterna nova que você pode apontar para os fatos, para as pistas, capaz de iluminar um monte de coisa que antes estava sendo ignorada e que agora fazia sentido.

Parêntese – Outra contribuição do livro tem a ver com o velho enigma da manutenção da unidade do imenso território da antiga colônia, o futuro Brasil, que se manteve continental em contraste com a fragmentação do lado espanhol. Indo além das explicações conhecidas (a defesa da escravidão, a homogeneidade da formação da alta administração, etc.), vocês avançam uma discussão ligada com as guerras ao Norte, que, segundo o livro, acabaram ajudando na centralização: Portugal teria negligenciado as demandas dessas províncias, que desejavam continuar como parte do império português, e o Rio acabou triunfando. Como chegaram a essa tese? Ela já estava formulada em algum estudo?

Rafael – A ideia é a de que as elites dirigentes das províncias do extremo Norte, do Piauí ao Pará (que na época englobava toda a bacia amazônica, incluindo o atual Amazonas), desejavam fazer parte da órbita política e econômica de Lisboa, e não da órbita de influência do Rio de Janeiro, já no início da década de 1820. Em parte, isso se dava por questões geográficas/tecnológicas: a Europa era mais próxima, do ponto de vista do tempo de navegação necessário para alcançá-la, partindo de São Luís e de Belém, do que o Rio de Janeiro. Essa proximidade se manifestou depois da separação de setembro de 1822. Nordeste e sudeste já estavam então unidos contra o parlamento de Lisboa, além de unidos entre si comercialmente, mas não as províncias do extremo Norte, desunidas das outras partes da América portuguesa tanto comercial quanto politicamente. No Pará, no Maranhão, chegou-se a jurar, em cerimônias públicas, a Constituição votada em 1822 em Lisboa (justo o que o restante da América portuguesa se recusou a fazer), e deputados regulares maranhenses, piauienses e paraenses tomaram assento no parlamento português em 1823. A Amazônia, no início de 1823, era parte de Portugal. Surge então a questão: por que essas províncias, tão desejosas de se manterem unidas a Lisboa, iriam aderir ao governo do Rio de Janeiro poucos meses depois? Claro que a adesão decorreu de uma derrota militar, mas cabe perguntar não só como ela pôde ser tão rápida e decisiva, mas por que ali por volta de julho de 1823 as elites maranhenses e paraenses já manifestassem um vivo interesse de união com o Rio. O que aconteceu?

As duas partes da explicação já existiam, a gente só as reuniu em um todo coerente, na verdade. Do lado das províncias do extremo Norte, sabemos por diversos trabalhos de historiadores de lá (a referência maior é André Roberto de Machado) que as elites locais, quando começaram a ser ameaçadas por pequenos movimentos insurgentes favoráveis à união com o Rio, pediram ajuda a Lisboa e esperaram pela chegada de esquadras com os soldados que garantiriam o pertencimento da região a Portugal. Essas “esquadras imaginárias”, como as denominou Machado, nunca chegaram. Por quê? Por que Lisboa não providenciou a defesa de seu território? A historiografia brasileira não trata de maneira clara dessa questão. Mas aí você vai ler a história de Portugal em 1823 e descobre que o país ainda vivia severa crise fiscal, tentava manter a guerra na Bahia para reconquistar ao menos parte da antiga América portuguesa, enquanto se via subitamente ameaçado de nova invasão de tropas francesas, tropas conservadoras que haviam acabado de derrubar o regime liberal espanhol. Ou seja, Portugal não mandou as esquadras para o norte do que viria a ser o Brasil simplesmente porque lhe faltavam recursos para manter duas frentes de batalha na América (já estavam em guerra na Bahia) enquanto se preparavam para uma possível invasão francesa. Faltou dinheiro, e isso é explicitamente discutido no parlamento português naquele ano. Então o nosso trabalho foi mais o de juntar essas duas vertentes de leituras: uma da história local paraense e maranhense, outra da história europeia na década de 1820.

Parêntese – Outro traço de grande qualidade no livro é uma notável clareza sobre a posição do Brasil no contexto ocidental: o leitor é informado constantemente sobre o tamanho relativo das coisas, tendo em vista a relação com Portugal e com a Europa e a América. Aqui também me ocorre a pergunta sobre os obstáculos que a pesquisa enfrentou, dado que nossa prática da história é, talvez dominantemente, nacional e mesmo nacionalista.

Rafael – Pois é, essa busca pelo contexto atlântico, digamos, do processo de independência e formação do Brasil decorre justo dessa constatação, feita antes de nós por Barman e Evaldo, de que não havia Brasil como ator político pronto antes do processo. Isso já torna logo de cara impossível uma história nacionalista, que mesmo sem querer acabou contaminando até mesmo o trabalho dos marxistas – e até mesmo o trabalho do pessoal da ‘cultura política’, eu diria. Então, se não há Brasil, onde se forma o Brasil? Se forma nesse contexto atlântico, se forma de uma crise do império português, que é uma crise que repetia certos padrões de esgotamento do Antigo Regime que já tinham se manifestado nos Estados Unidos, na França, na América espanhola. Depois que você percebe isso (ou é alertado para isso, como foi o nosso caso), aí não tem dificuldade maior: basta ir lá e estudar, pesquisar. Por sorte tem muita coisa de arquivos portugueses e de impressos e jornais portugueses a que você pode ter acesso à distância, e o Thales tinha passado um tempo recolhendo dados econômicos importantes no Reino Unido. A dificuldade maior era a do pessoal que veio antes do Evaldo, digamos, um pessoal que ainda não sabia o que não sabia.

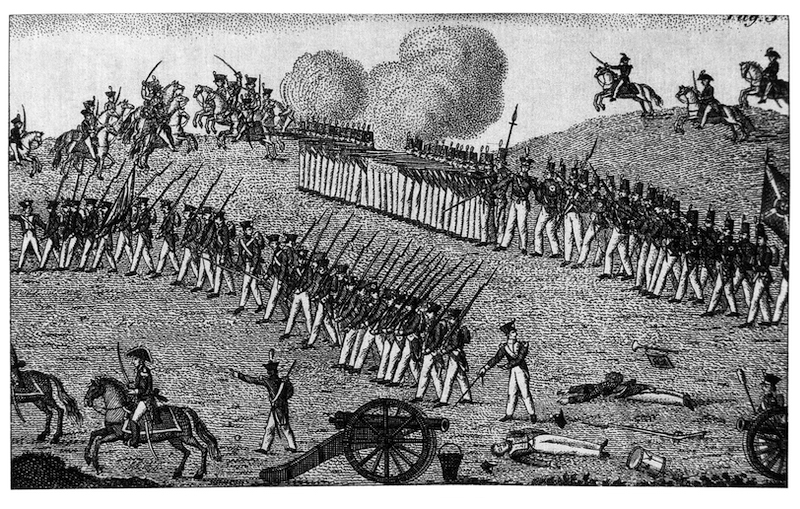

Desembarque de D. João VI, regressando do Brasil, acompanhado por uma deputação das Cortes na Praça do Terreiro do Paço em 4 de julho de 1821 (1826), de Constantino de Fontes. Gravura, 13,6 x 16,4 cm. Acervo Fundação Biblioteca Nacional – Brasil

Parêntese – Embora o livro esteja longe de se estruturar em torno de pessoas como protagonistas, é certo que algumas figuras emergem como muito mais interessantes do que habitualmente se pensava ou se sabia. Eu fiquei muito impressionado com Lino Coutinho, aquele desembargador Britto e Cipriano Barata. Algum deles virou teu herói?

Rafael – Sim, o Barata. Tem essa mácula indelével de que ele continuou sendo proprietário de um escravizado mesmo depois de preso. A vida toda. Era essa a realidade de toda a elite brasileira do período, e não só da elite. Mesmo grupos médios urbanos eram proprietários de gente. Mantendo esse horror em mente, ainda assim considero o Barata um herói. Porque ele acreditava. E o problema maior do Brasil, à esquerda e à direita, ainda hoje, me parece, é um cinismo meio orgulhoso, em que o cínico se confere um certo ar de superioridade por não acreditar nas pessoas, nas instituições, na política. Esse espírito de “que se vayan todos”, sabe? Não. Não são todos iguais, os processos importam, as conquistas graduais também. Às vezes um político que no passado fez vista grossa para práticas de corrupção é a única pessoa que pode salvar a democracia brasileira, e os valores e as práticas têm hierarquia. O Barata, que às vezes era um radical, que tinha princípios inegociáveis (com razão), foi também um sujeito que nunca deixou de acreditar na possibilidade de reforma gradual e de avanço negociado. Preso, na masmorra, ele argumentava citando a Carta de 1824 em sua defesa. Foi jornalista, deputado, e até o fim acreditou no poder da palavra, do debate, da troca de ideias. Ele vivia nessa fronteira curiosa entre o iluminismo e o romantismo. Tinha defeitos. O pior foi o de ser dono de escravizados, um defeito radical que o contexto de época ajuda a entender, mas não apaga. Mas ajudou, mesmo assim, a trazer avanços para o Brasil. Colocou as primeiras pedras no edifício constitucional e parlamentar que ajudaria a dar cabo da escravidão, muitas décadas depois.

Parêntese – Que historiadores dá pra considerar como bases para o trabalho de vocês? Qual o papel que João Fragoso, Manolo Florentino e gente da geração deles teve para vocês, no trabalho? E que historiadores e tradições historiográficas mereceram enfrentamento crítico para alcançar o que vocês alcançaram?

Rafael – Fragoso e Manolo foram meus professores, então a influência deles – indireta – é enorme. Meu interesse por história econômica surgiu lendo o que eles escreveram e ouvindo o que eles tinham a dizer em sala de aula. Mas a influência mais imediata é outra, para falar a verdade. São autores de história econômica que se dedicaram ao estudo das relações de mão dupla entre circunstâncias econômicas, de um lado, e instituições/arcabouço político, de outro. Entre os temas centrais desses autores estão os regimes políticos capazes de proteger a propriedade privada e criar incentivos para investimentos, com efeitos sobre crescimento econômico, por exemplo; ou as crises fiscais e o fim do absolutismo, com a adoção de constituições e parlamentos poderosos, a partir sobretudo do século XVIII. Crises fiscais, crise do absolutismo, regimes parlamentares: na verdade, como você vê, o que a gente fez para o Brasil já havia sido feito, em boa medida, para a América hispânica, para os Estados Unidos e para a Europa, para o período de que tratamos. Nosso tijolinho, nossa contribuição, foi defender que o processo histórico no Brasil teve elementos similares aos do resto do mundo atlântico na passagem do século XVIII para o século XIX.

O grande nome dessa tradição onde pretendemos nos inserir é o do americano Douglass North, que claramente juntou a melhor produção historiográfica europeia (seus livros e artigos estão repletos de citações aos principais nomes da Escola dos Annales) com a economia neoclássica, do tipo que se consolidou nos Estados Unidos e na Inglaterra do século XX. Ele usa conceitos de microeconomia, por exemplo, para mostrar como nem sempre – na verdade, raramente – interesses individuais, de quem tinha poder, e coletivos, de quem devia obedecer, coincidiram ao longo da história. Creio que seria muito proveitoso se o North fosse mais lido entre os historiadores. Se já não é – posso estar mal informado –, devia fazer parte do pacote de leituras obrigatórias, ao lado de Braudel, Ginzburg ou Thompson. Na economia, sua influência provocou uma mudança radical. É muito interessante como a economia mainstream se tornou, em décadas recentes, menos conservadora, menos individualista e mais atenta aos arranjos políticos e sociais – e isso em grande medida por causa da influência do North.

Parêntese – Ao final do trabalho, há uma afirmativa com certo ar polêmico. Reportando a rejeição apresentada pela Câmara a uma proposta de calote na dívida externa, em 1831, feita pelo ministro da Fazendo, diz o texto: “O voto contrário à suspensão do pagamento da dívida confirmava a instauração da modernidade política no país”. Foi tanto assim?

Rafael – Acho que sim. Entendo que possa parecer polêmica, sobretudo quando se sabe que os representantes ali, no parlamento, eram membros de uma oligarquia, representantes das elites econômicas provinciais. Nisso, na ordem social do país, digamos, não havia mudança maior com a instalação de um parlamento. E que tomaram uma decisão que parte da esquerda brasileira ainda hoje consideraria conservadora: a de repudiar um calote da dívida externa. Mas defendo a frase. No princípio do século XIX, antes da independência, as decisões sobre a criação, o recolhimento e o destino dos impostos estavam concentradas nas mãos de uns poucos indivíduos: o rei e seus ministros. Era o Antigo Regime. Entre a nossa Independência e a abdicação de D. Pedro, vivemos uma espécie de regime híbrido: já tínhamos constituição e parlamento (elementos institucionais típicos da modernidade política), que por direito deveriam controlar o orçamento (ou seja, as decisões sobre as receitas, via impostos, e sobre os gastos do governo), mas na prática D. Pedro, por meio da emissão de moeda e do controle do Exército, conseguia impor seus desígnios à Assembleia – em particular o de travar uma guerra impopular contra argentinos e uruguaios.

Pois bem, quando D. Pedro sai, é finalmente o parlamento quem tem, de jure e de facto, a responsabilidade por cobrar impostos e decidir como e onde gastá-los. Onde está a “modernidade política” aí, que acho que é a expressão polêmica a que você se refere? Nessas instituições – constituição e parlamento – que afinal funcionavam sem entraves. Ora, os integrantes do parlamento eram eleitos, e nisso reside a novidade da instituição. Tinham sido escolhidos pelo voto. O conteúdo da decisão que eles iam tomar naquele dia, em 1831, importa também, porque era a típica decisão que costumava separar os interesses das elites representadas no parlamento dos interesses dos monarcas – historicamente os reis sempre tiveram mais facilidade para dar calote do que os integrantes de um parlamento, porque os parlamentares, além de representantes, eram também cidadãos e contribuintes, e teriam que pagar no futuro a conta do calote. Mas o que importa mais decisivamente é que aquela seria uma decisão tomada por voto por representantes que por sua vez haviam sido eleitos, sem a interferência de nenhuma autoridade dinástica, de tipo antigo, desprovida de legitimidade política moderna, justamente. Isso não muda tudo, mas muda muito.

Parêntese – Duas perguntas especulativas: e se o novo país, separado de Portugal, fosse não unitário mas dividido em 2 ou 3 outros, o que teríamos agora? E se tivesse chegado a bom termo a Constituinte de 1823, e não a imposição do Poder Moderador nas mãos exclusivas do imperador, o Brasil teria enveredado por um caminho promissor?

Rafael – Quanto ao segundo cenário contrafactual, o de uma atuação constitucional/parlamentar plena desde o princípio, minha aposta é a de que dificilmente teríamos tomado um caminho mais promissor. Dificilmente estaríamos agora em uma situação geral muito melhor. Embora não tenha nenhuma dúvida de que o regime parlamentar seja preferível ao autocrático, absolutista, não minimizo os efeitos da nossa extrema desigualdade e da escravidão sobre o nosso destino. O Brasil era tão desigual, social e economicamente, que conseguiu instaurar um regime parlamentar que, diferentemente do que aconteceu em outras partes do mundo, não aumentou muito a carga tributária – e fez o ajuste da típica crise fiscal absolutista quase que exclusivamente pelo lado dos gastos. Isso foi péssimo para o nosso desenvolvimento de longo prazo. Gastos com infraestrutura e educação foram relegados às províncias, que no entanto tinham pouca capacidade fiscal, não tinham muito de onde tirar os recursos para pagar por esses investimentos cruciais para o crescimento de longo prazo – investimentos e crescimento que, assim, acabaram não vindo. Vale lembrar que a principal fonte de tributos do país naquela época – o comércio internacional, os impostos sobre importações – pertencia ao governo central. Esse arranjo institucional, essa divisão de tarefas e de recursos que tornavam certos investimentos quase que impraticáveis, não era um acidente. A elite que fundou o país tinha a explícita pretensão de não gastar. Isso é diferente de perseguir equilíbrio fiscal. Equilíbrio fiscal é necessário. Sem equilíbrio fiscal, as crises políticas se sucedem e o desenvolvimento é impossível. Mas esse equilíbrio podia ser alcançado no século XIX, como hoje, com maior cobrança de impostos de quem podia pagar mais – algo que foi feito no mundo que já era rico ou que se tornou rico depois – ou podia ser feito com parcimônia radical de gastos com quem precisava mais – o caminho que a América Latina tomou. Deu no que deu.

Sobre a divisão em duas ou três partes, é difícil dizer. Há muitas forças sociais e econômicas que, quando consideradas, levam a apostar que talvez não estivessem em condições muito diferentes, mesmo separadas, daquela em que nos encontramos hoje, unidos. Boa parte dos nossos problemas têm a ver com a nossa enorme desigualdade social, e essa era em boa medida parecida nas principais regiões do país. Nossos problemas são também maiores do que nós, no sentido de que são continentais – tanto do ponto de vista material quanto ideológico, duas coisas que nunca vão tão separadas assim, no fim das contas. Nossa região, a América Latina, é relativamente pobre, sua intensidade de trocas comerciais com as regiões mais ricas sempre foi pequena, não conseguimos mais recentemente nos inserir nessas cadeias de valor da produção industrial contemporânea, que é espalhada por vários países em vez de concentrada nacionalmente. Tudo isso tem a ver em parte com escolhas políticas nossas (que não creio que seriam muito diferentes se houvesse três brasis) e em parte com uma dificuldade real de entrar para os clubes dos ricos, incluindo o clube de divisão de trabalho e de trocas comerciais. De toda forma, temos as boas exceções latino-americanas. Aqui entra algo em que talvez a separação em unidades menores pudesse nos ajudar. A distância entre representantes e representados talvez fosse menor. A pressão pelo tipo de investimento que leva ao desenvolvimento econômico talvez pudesse ser maior, em países relativamente menores. Esse truque de passar às províncias algumas das responsabilidades mais “gastadoras” enquanto se concentravam receitas no governo central talvez fosse mais difícil de ser sustentado em países menores, com províncias mais parecidas entre si, com problemas mais parecidos. Não sei. É possível.