Eduardo Vieira da Cunha – Pintar as faltas, as ausências

Ser um jovem artista

O selo de “jovem artista” aplica-se até a artistas que tenham uma trajetória consagrada. O que norteia esse conceito é, na verdade, a vitalidade que emana do universo criativo de quem pode ostentar essa “medalha” no peito. É como gozar do status de ser uma espécie de celebridade mas com a aplicação da medida cautelosa em seus procedimentos e, fundamentalmente, ser um entre muitos mas de modo qualificado, a ponto de ser reconhecido por seus pares. Não é pouca coisa, e a construção dessa personalidade artística de alta elevação amarra em si dedicação, delicadeza e acima de tudo conduta ética.

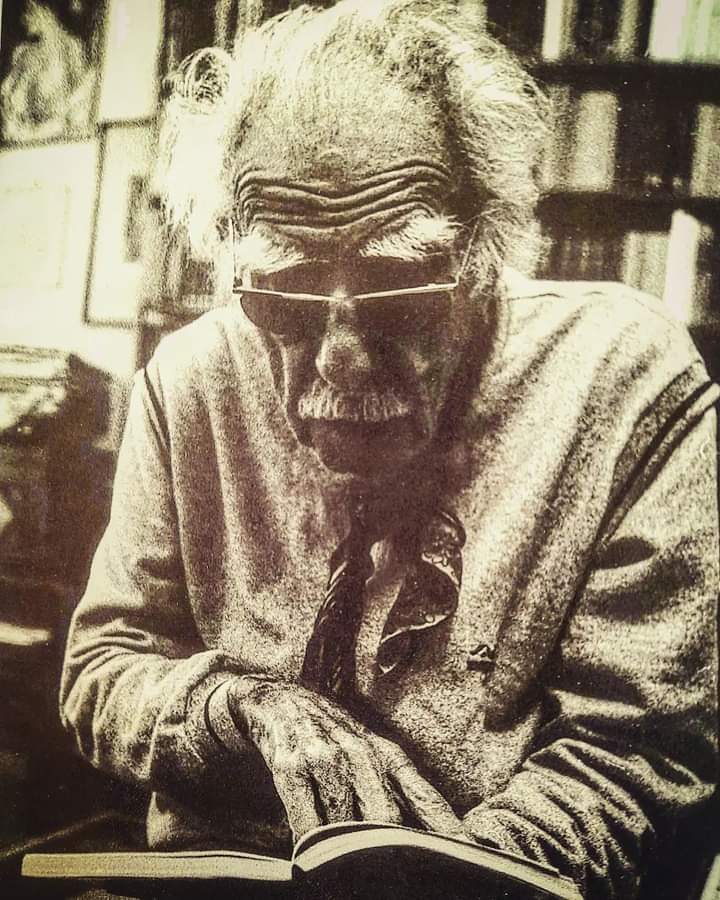

Tudo o que disse acima envolve o artista plástico Eduardo Vieira da Cunha, indiscutível dono de uma linguagem pictórica pessoal de rara fatura. Puro refinamento, mistério e sofisticação e ao mesmo tempo plena de simbologia, rica em enigmas. Louve-se desse modo o jovem artista que vive dentro do já maduro e experiente Eduardo Vieira da Cunha.

Rio de Janeiro, setembro de 2022.

Texto de Renato Rosa, marchand e dicionarista, organizador dessa conversa.

*Ao longo desta entrevista os leitores poderão acompanhar um conjunto de obras e fotografias realizadas pelo entrevistado.

Luís Augusto Fischer: Como foi tua formação escolar? Algo de inclinação para as artes, para a imagem, para as cores, já se prenunciava na infância e adolescência?

Obrigado Fischer, parceiro de Universidade, e cuja obra literária admiro muito. Lembro de nossos encontros lá no seminário na sala João Fahrion, e das discussões sobre o tema viagem na musica popular brasileira. Vamos lá: minha formação foi em uma escola tradicional, o Anchieta, de onde tenho lembranças que se alternam entre um certo deslocamento do pensamento e comportamento da turma de colegas, e a satisfação de ter tido grandes professores, como o Claudio Moreno, a Berenice Otero, o padre Fonseca e os dois irmãos Bittencourt. Gostava do desenho, e com a Berenice aprendi a gostar de filosofia e história da arte, mas era péssimo nas exatas. Lembro que lá no primário, alguém, convidado pelo Colégio, nos propôs realizar um desenho. E do meu ter sido selecionado. Lembro de minha avó se escondendo dos psicólogos que foram da escola falar com ela sobre meu desenho. Lembro de uma caixa de tintas que ganhei do D. Vicente Scherer, amigo de meu pai, que, à época já era falecido, e de minha irmã ter guardado, sem deixar eu tocar nela, para “quando eu ficasse maior”. Viva o Dom Vicente, com sua roupa roxa! Queria pintar alguma coisa daquela cor. E lembro de imaginar finalmente usando não a roupa de D. Vicente, pois nunca imaginei ser padre, mas as tais de tintas com a roxa… Coisa que aliás nunca aconteceu, não lembro o motivo. Sacanagem. Só que o desejo ficou, a vontade das cores. Mas os primeiros desenhos surgiram só em P e B, que mostrei em uma exposição de desenhos no Colégio, desenhos que aliás meu tio comprou, pra não assustar ninguém, muito menos os padres do Colégio. Mas tive uma infância feliz, com poucos amigos e muitos inimigos… Sempre falo dessa relação entre arte e infância, porque a infância é talvez a primeira coisa que morre em nós, e não cansa de renascer. Que coisa… Vejo isso através da arte.

Luís Augusto Fischer: Tiveste uma rica experiência universitária, não foi? Conta da tua formação inicial e, mais adiante, da tua ida para a Europa e aquele tempo por lá.

A experiência na Universidade foi transformadora, começando por 1974, quando ingressei na graduação. Encontrei bons amigos e professores, como Alice Soares (que me incentivou muito), Armindo Trevisan, Cristina Balbão, Luis Barth, Costa-Cabral e Carlos Pasquetti. E professores muito ruins. Tinha um que dizia que Picasso era famoso porque era comunista… Falar em política, foi um tempo de envolvimento ativo com o movimento estudantil. Participávamos de grupos muito chatos de discussão e de preparação. Achávamos que a arte poderia ter um papel importante na tomada de consciência do momento político em que vivíamos. Eu colaborava como ilustrador para publicações universitárias. Ao mesmo tempo, acreditava que a arte-educação poderia desempenhar papel importante de transformação política e social. Estava vivendo um momento de ebulição política, na vida de um jovem que descobre que aceita o medo e o perigo, dando os ombros diante deles.

Em 2 de junho de 1977, embarquei, do Rio, com um grupo de alunos de outras UFs em um ônibus, para participar, como representante do CACT (Centro Acadêmico Tasso Correa) do 3° Encontro Nacional de Estudantes, que seria realizado em Belo Horizonte, na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Na verdade, fui mais por causa das meninas queridas que viajariam junto. Mas acabou sendo um episódio traumático e sombrio, que evitei, por muito, recordar. O escritor Rafael Guimaraens, autor de Abaixo a Repressão!, ao pesquisar nos arquivos do DEOPS (Delegacia Estadual de Ordem Política e Social), encontrou os documentos da espionagem que relatavam minhas atividades de política estudantil e a participação no encontro. Rafael procurou-me para uma entrevista sobre os acontecimentos em Minas. Eu, à época, preferi não dar meu depoimento, pois ainda permanecia traumático esse episódio. Faço-o agora nessa oportunidade, como uma revisão de um período importante sobre essa pergunta sobre minha experiência na Universidade.

Os homens não estavam para brincadeira de estudantes. Esperava-nos em Minas uma guerra civil, com tropas do exército na entrada da capital. Ficariam em nós as marcas da violência praticada. Parados antes do destino final, a Faculdade de Medicina da UFMG, fomos detidos. Fui deixado em um parque de exposições, que mais tarde soube que era o parque Bolívar de Andrade, mais conhecido como a Gameleira. No interior de um pequeno recinto, fiquei por incontáveis horas sem comer, e sem ver a luz. O que me vinha à mente eram as ”trouxas ensanguentadas”, protesto do artista Artur Barrio, intervenção que eu conhecera nesta mesma época. Eram trouxas de pano, preenchidas com material orgânico e dejetos, cortadas a golpes de faca, dando a impressão de que se tratavam de corpos de desaparecidos A intervenção acontecera em 1970, coincidentemente em Belo Horizonte, no Ribeirão das Arrudas. O objetivo de Barrio era denunciar a “desova” de corpos de pessoas assassinadas pela repressão. Já me sentia como um personagem real desta metáfora do artista luso-brasileiro.

Depois de passar por um interrogatório, mantiveram-me preso mais algum período, que não me recordo se foram dias, e quantos foram, e depois me liberaram. Fui deixado um lugar completamente desconhecido. Só consegui retornar a Porto Alegre alguns dias depois da partida, onde já era tido como desaparecido. Vi, evidente, os dois lados da moeda: de um lado a incivilidade, a arrogância e a prepotência da polícia política. De outro, a solidariedade. Contei com a colaboração do escultor Xico Stockinger, meu grande amigo e tutor, que fora Diretor do MARGS. Ele conseguiu, junto à Secretaria de Educação do Estado, minha reintegração e retorno ao trabalho. Foram momentos marcantes que, apesar do trauma, me fizeram crescer como pessoa.

Já me perguntaram por que minha pintura, às vezes rotulada de “inocente”, infantil e não engajada, pra não dizer “coisa de criança”, não reflete as inquietações políticas. A palavra inocência é muito importante aqui. Hoje aprendi que a profundidade do desejo de fazer arte depende da inocência do gesto que, e de quem, a faz. E acredito que o papel de artista não é o de liderar passeata, ou ser, como dizia Nelson Rodrigues, um “padre de passeata”. A inocência, algo muito potente que impulsiona a vontade de produzir, vem de um movimento interno, uma perda e sua recuperação em imagem. Não é um desejo de emancipação, de fazer uma performance política em uma vitrine de galeria de arte contemporânea. A insubmissão às regras vem daquela “criança cabeçuda”, daquela teimosa, que faz o que acredita, e não o que os outros acreditam que ela deve fazer ou esperam que ela faça. Como disse Pasolini, a Inocência não é de modo algum uma qualidade estética, um bibelô para ser exposto como exemplo em uma vitrine. É um desejo mais profundo.

Logo depois de formado, em 1985 fiz concurso para a área de fotografia, área onde eu já atuava profissionalmente. Comecei a dar aulas, e em 1988 fui contemplado com uma bolsa da Capes para cursar o mestrado no Brooklyn College, Universidade de Nova York. Ser estudante lá nos anos 80 era sensacional: vida no Village efervescente, museus como o MOMA e o Metropolitan. Turma internacional, grandes professores como Phillip Pearlstein, pintor célebre, com obras no MoMa. Trabalhei como assistente dele, onde aprendi muito. Muitos novos amigos. Comecei a pintar lá em NY, embora meu projeto de mestrado ser em fotografia. Mas teria que trabalhar no laboratório, distante de meu apê em Brooklyn. Precisava de atividades de atelier que pudessem ser feitas em casa, pois não tinha dinheiro para me deslocar em NY, comer fora. Passei do desenho para a pintura. Um ano depois, um prêmio: o Bernard Shaw Award, de incentivo à pintura, que ganhei por dois anos seguidos, e que dava direito também a uma exposição na Westbeth Gaqllery, em Manhattan. Era uma grana boa, que me permitiu investir em materiais, sempre da extinta Pearl Paint, loja de arte em Chinatown. E morar melhor, montar um atelier. Graça Medeiros, astróloga, amiga desde o tempo de infância em Porto Alehre, era outra amizade assídua. Mas o tempo passou rápido, e dois anos e meio depois tinha que voltar, apesar do convite para ficar. Outro colega meu do Instituto de Artes, Ronaldo Kiel, que foi quase junto comigo e com quem dividi o apartamento, mais esperto que eu, decidiu ficar, e até hoje lá é professor da Universidade. Através da Heloísa Vilela, colega de O Globo, conheci Paulo Francis. Saímos algumas vezes para caminhadas na Park Avenue, visitas ao MoMa, perto de onde ficavam os escritórios da Globo em NY. Já estava me achando. Pena que não fiz foto com ele.

De volta a Porto Alegre, fiz as primeiras exposições, na Bolsa de Arte (1991 e 1992). Recebi o convite de Marcelo Rech para ilustrar a coluna de Francis. Logo em seguida, a entrada como professor do pós-graduação recém-aberto, quando ainda não se exigia o doutorado, e muita dedicação à Universidade e às aulas. Em 1987, nova oportunidade de viagem: bolsa do CNPq e Capes para o esperado doutorado na Sorbonne. A escola de artes da Sorbonne era a Saint Charles, onde Lygia Clark lecionara anos atrás. Fui orientado por Jean Lancri, e a tese foi um parto: escrever 500 páginas em um francês acadêmico. Outros colegas dividiam comigo a dificuldade de escrever bem na língua de Rousseau: Monica Zielinsky, Flavio Gonçalves, Teresa Poester. Tempos de dureza, de saudades da filha pequena, mas também de muito trabalho em atelier. Posso dizer que trabalhei demais, estudei demais lá na Europa, e viajei de menos. Perdi tempo, azar.

Fiz uma exposição na Galeria Leonado, outra na Galeria Debret, da embaixada brasileira. Quem trabalhava lá e ficou minha amiga era a Nina Chaves, ex-colunista social de O Globo (Nina Chaves conta…, como a música de Betânia, Café Society, que passava as tardes me contando histórias, como quando ela aproximou Lily de Carvalho de Roberto Marinho, e como “Nosso Companheiro”, para a impressionar, convidou a moça para dar uma volta. E subiu com ela no terraço do edifício da Frei Caneca, onde os esperava um helicóptero, para sobrevoar o Rio. Como a vida é bela…).

E o tempo passando depressa, hora de voltar em 2000… Em Porto Alegre, exposição no Margs, no Rio e São Paulo, lançamento de livro logo em seguida. Mas as atividades de ensino e pesquisa da UFRGS me absorviam, tinha pouco tempo para o atelier. Mesmo assim fui tocando. O mercado de arte em Poa é limitado, não dava pra viver só da pintura. Como disse alguém: os que sobrevivem de pintura em Poa cabem num fusca.

Eu acredito que a Universidade me completa, a troca com os alunos (apesar das reuniões chatíssimas com os colegas), as atividades de extensão como o projeto Percurso do Artista, onde te conheci, Fischer. Dou aulas para moradores de rua de fotografia, como modo de geração de renda para eles, com a venda de postais, e um novo livro. Fiz as contas: mais de 150 bancas de Mestrado e Doutorado, tempo para leitura. E vida particular: duas filhas, a Maria Eduarda, que vive na Inglaterra, e a Olivia, mais nova. Gosto da vivência na UFRGS, artista-docente é muito legal. Embora ache impossível ensinar a fazer arte. Acredito mais no aprimoramento do pensamento sobre filosofia da arte. E não acredito nas bobagens da arte contemporânea, mas finjo que acredito…

Luís Augusto Fischer: A tua encarnação como fotógrafo profissional, como aconteceu? Tu tinhas calculado algo nessa direção, previamente? Onde tu trabalhaste? Conta algumas das muitas cenas históricas que tu presenciaste e retrataste, por favor.

Minha relação com a fotografia e com a imprensa começou cedo: em 1974, ao fazer vestibular, já estava trabalhando na Caldas Jr, na extinta Folha da Manhã, com Caco Barcelos, Ruy Ostermann e um grande time. Em 1978 fui para O Globo. Eram tempos de muita correria: conciliar estudos, o emprego de Assistente Técnico no MARGS a, partir de 75, em O Globo. Meus chefes eram sensacionais, como Paulo Amorim e Tito Tajes, pai da Claudia Tajes, meu grande amigo. Meu irmão Liberato, que trabalhava no Correio do Povo, me apresentou Mario Quintana, para quem trazia livros recém lançados no Rio de Janeiro. Me lembro do poeta me chamar e dizer: “Quero esse livro: A Colher de Prata, do John Galsworthy. Mas pelo amor de Deus: não me aparece com um catálogo de faqueiros”…

Mas as viagens pelo Globo me tomavam muito tempo. Mesmo assim pude acompanhar grandes acontecimentos, como os primeiros acampamentos de sem-terra no RS, embora odiasse ficar longe de casa muito tempo, em um hotel em Ronda Alta, de cama dura. Acompanhei a explosão da monocultura do soja, o retorno de Brizola ao Brasil, e muito futebol, principalmente com a Seleção Brasileira, e com os times do Rio, quando se deslocavam aos estados do Sul: o Flamengo, preferido dos Marinho, quando eu não perdia um lance importante para não ser demitido, Flu, Bota, Vasco, e até o Bangu, em jornadas épicas à época do Castor de Andrade, jogando em Pelotas. Jogos em Pelotas, no inverno, à noite, com pouquíssima iluminação. Uma maravilha de fotografar. Tinha que fazer milagres no laboratório. Como responsável pelo esporte na Sucursal, cobria principalmente esporte amador. Viajei muitas vezes a Buenos Aires e Montevidéu com o editor Renato Maurício Prado. Aqui em POA, a pedido de Prado, fotografei e entrevistei um jovem paulista simpático, que teve a paciência de dar umas voltas na pista para eu fotografar, à época, em uma competição de Kart em Tarumã, pois eu tinha chegado atrasado e perdido o final dele recebendo a bandeirada. Agradeço ao bandeirinha, que não sei o nome. Só lembro do nome do piloto: Ayrton Senna da Silva.

Mas chegou o tempo da escolha: ou o jornal, ou a UFRGS (o MARGS já deixara em 85). Escolha difícil, que me fez sentir muita falta das viagens, das idas aos estádios assistido e fotografando jogos atrás do gol, e da correria. A oportunidade de ir para o mestrado NY era mais importante. Hoje ainda fotografo, e além dos textos de pesquisa eventualmente tento enganar alguém artigos, ensaios e textos para os jornais sobre arte e suas relações com a psicanálise e sociedade. Freud explica.

Fernando Zago: como foi tua formação escolar? Algo de inclinação para as artes, para a imagem, para as cores, já se prenunciava na infância e adolescência?

Obrigado Zago, colega de aulas do IArtes e querido amigo. Não exagera! Sou um “retratista” meio retirado… Como respondi acima, minha formação foi normal, apenas dou destaque para um curso no Foto-Cine Clube Gaúcho, onde fiz minha iniciação em fotografia. Lembro que durante o curso comprei a primeira câmera, uma Rollei. E lembro dos professores, bem realistas e exigentes, muito chatos e se achando os tais. E de nossas aulas no laboratório do Instituto. Mas era foto P e B, claro, na qual, como os puristas dizem, estaria a alma da fotografia. A iniciação para as cores apareceu mais tarde, na pintura, quando já estava em NYC. Tua pergunta é importante, porque essa virada para as cores ocorreu bem depois, quando eu já praticava o desenho, e passei para a pintura. Lembrei do Trindade Leal, que conheci através de ti, e que passei a visitar no hotelzinho onde ele morava na cidade baixa, e se tornou meu amigo! Grande figura. Me levava para almoçar num boteco na Borges, sempre com um prato feito. A ali ele me dizia: Hoje aqui tú és meu convidado: tu podes pedir o que quiser, que vais comer a mesma coisa que todo o mundo.

Beatriz Balen Susin – artista plástica – Todo o artista manifesta seu “espaço interior” na criação de suas obras. Na tua opinião, existe método ou prática para otimizar este processo criativo?

Obrigado Beatriz, pela pergunta. Creio que método para isso não existe, pois é algo que vem lá do inconsciente, e que aflora quando há determinadas condições, como as “madeleines” de Proust. É algo que vem talvez da tenra infância, de um tempo perdido, como uma memória involuntária. A questão autobiográfica é muito importante aí. Por mais que trabalhemos com imagens externas, com referências diversas, estamos sempre “voltando pra casa”, isto é, falando de nós mesmos, contando nossas próprias histórias.

Bernardete Conte – psicanalista e artista plástica – Qual é o real invisível a que o Eduardo consegue dar corpo, encarnar, na imagem visível da sua pintura?

Bernadete, não é fácil responder a essa pergunta. É certo que é uma experiência do passado, de casa. Como disse antes, a partir de Alejandro Zambra: “Sabia pouco, mas pelo menos, sabia isso: Que ninguém fala ou se expressa pelos outros. Que, mesmo que queiramos contar histórias alheias, terminamos sempre por contar a nossa própria história”. O artista é um exilado da alma (profundo isso), procura uma invisível ausência. Como dizia Mallarmé, ele busca a “ausência de todo o buquê”. Chique. Uma falta. Sabemos que o buquê vai morrer, mas ele representa a eternidade da duração. Da falta, da ausência presente em todo o buquê, nasce a relação do espectador com a obra, o mistério que o artista nunca sabe como vai ser. Se não compram, é porque o buquê estava podre…

Blanca Brittes – professora de História da Arte e curadora – Passando por tua trajetória, fizeste uma caminhada acadêmica com mestrado e doutorado que te encaminharam para a atividade de ensino no Instituto de Artes formando outros artistas. Esta foi e ainda é uma atividade presente em teu cotidiano. Como ela repercute na tua prática artística? Outra: nem sempre a crítica e o mercado andam par a par, mas no teu caso acontece, tens um trabalho reconhecido e também boa inserção no mercado. Podes falar um pouco da tua relação com o mercado de arte em Porto Alegre e também como está o mercado para os jovens artistas?

Querida Blanca, obrigado, compartilhamos essa caminhada no ensino. Um já tão longo andar, como diria o Poeta. Digo que estou sempre aprendendo com os alunos do pós, além dos da graduação. E enganando. Ao ingressar no processo deles, com as leituras, acabo absorvendo algo para mim, que repercute em meu trabalho prático. Às vezes uma dificuldade demostrada por eles, e vejo que é a mesma que eu tenho, e isso me faz pesquisar e aplicar em meu trabalho, de alguma forma. E às vezes “roubo” alguma ideia deles, pedindo permissão, é claro. Todo o mundo tem ideias para trocar, estava me faltando uma figurinha no álbum… Quanto à segunda parte, agradeço, e digo que já fui mais inserido no mercado, mas me afastei por alguns motivos, entre eles a falta de vendas… e o controle exercido pelas galerias, a exigência de exclusividade na difusão e comercialização dos trabalhos. Como tenho alguns anos de estrada, muita gente me procura, querendo um contato direto para conversar, saber mais, algo que algumas galerias não permitem, até para me cobrar as contas atrasadas. Os cobradores não aceitam mais pinturas em troca… Mas acho importante o papel do Senhor mercado, das galerias, principalmente para lançar artistas novos e desconhecidos.

Jacob Klintowitz – crítico de arte – Além de nos revelar a dimensão do real, alterando a nossa percepção de realidade, a arte, por vezes, nos apresenta também uma visão totalizante de um mundo insuspeito. Eu não diria que estes artistas são inventores, pois todos são, mas posso afirmar que eles nos dizem algo tão particular que, é uma quase certeza, se eles não tivessem nascido esse vislumbre de outros universos, nunca teria chegado até nós. A tua iconografia, Eduardo Vieira da Cunha, é da mesma linhagem dos visionários – visionário é uma boa palavra, não é? -, e a pergunta que eu faço é sobre a gênese deste universo: como ele nasce, como essas imagens inusitadas se impõem, como é a procura do gesto que te faz ser fiel à esta intuição?

Obrigado, querido Jacob, cuja inteligência e talento é marca da família, como teu irmão Jaime, a quem conheci nos tempos de jornalismo no Rio. Sou teu fã. E obrigado pelo elogio, pelo termo “visionário”, que aproxima os artistas do universo dos feiticeiros. Das metamorfoses, como disse Didier Ottinger. Não sei se alcanço este estado de continuidade entre os seres e as coisas, os seres e o cosmos. Diria que sou ainda um aprendiz de feiticeiro… Um artista da tesoura, da fita crepe e da cola. Mas é verdade que meu trabalho realiza essa espécie de absorção de outras fontes, de outras imagens que vejo ou vi, contraditórias ou heterogêneas, mas sempre emblemáticas pra mim, e vou transformando-as. Pelo menos até agora não me processaram por plágio. Te diria que essas imagens surgem, com certeza, do passado, provindo de experiências anteriores, e se renovam quando são absorvidas novas imagens, com a fusão de gestos formais e desencadeando em uma pintura. Isso trabalha com a minha subjetividade e, é claro, a subjetividade do observador. É um processo de transformação, de absorção de fontes, e transformação em um mundo paralelo. Pra falar bonito, e não dizer “chupar”… brincadeira!

Sergius Gonzaga, crítico e professor de Literatura – Eduardo, é uma curiosidade: sempre trabalhaste alternadamente com fotografias e pinturas? Ou existe uma área intermediária entre estas técnicas?

Obrigado Sergius, o homem de Taquara, que me abrigou lá em Garopaba depois de um temporal, quando eu tentava montar a barraca no morro. A Ângela, tua irmã, é uma das pessoas mais sensacionais que já conheci. Rimos muito, quando dividíamos um apartamento com um chinês na rua Professor Duplan, edifício Boneca. Sim, para mim essa área intermediária foi o desenho, que era todo em preto-e-branco, em tons de cinza, como eram minhas fotografias. Através da prática do desenho, comecei a desconstruir, a transformar algumas fotografias que gostava, pois achava que faltavam algo a elas. Assim, tentava traduzir esse desejo no desenho, acrescentando elementos ou retirando outros, e unificando em uma única linguagem, a linguagem do desenho. Posso dizer que aprendi a ver a luz através da fotografia. Bonito, hem? Trabalhar com a fotografia, disciplina pela qual comecei, e leciono até hoje, significa trabalhar com sombras e reflexos. Vou dar uma de erudito, desculpa: lembro o mito de Narciso, onde há uma clara interação entre sombra e imagem refletida, passando pela noção da câmara obscura, pela penumbra do laboratório, local onde permaneci a maior parte do tempo aqui no Instituto de Artes, creio que todos são conceitos de uma metáfora do visível e do invisível, da continuidade das coisas, da memória e da morte. É o mito de Dibutade contado por Plínio, o Velho, não o moço, como mito de origem da representação. Começa com a história de uma separação: uma moça que vai partir para uma longa viagem. É noite, e Dibutade, que era o nome dela, e seu amante estão no interior de um quarto. Imagina o que faziam lá! Há uma fonte de luz, e uma sombra refletida na parede oposta. Circunscrevendo a sombra com carvão, a jovem, diante da iminente perda, guarda a silhueta do viajante. Nesta operação de recuperação de uma perda, a sombra se confunde com o gesto e a vontade de apreender. Não sei onde li isso… Eu poderia, em um jogo de palavras, dizer: tentar apreender, para aprender com a perda. O desenho e a pintura são isso. Que tal?

Ricardo “Kadão” Chaves – fotógrafo e jornalista – Gostaria de saber se tens alguma interpretação psicanalítica para o tema recorrente dos aviões e carrinhos em tuas obras. Tem a ver com a tua infância ou o acidente aéreo que vitimou teus pais?

Obrigado, querido Kadão, pela pergunta. Como falei ao Márcio Pinheiro um dia: sim, foi um evento marcante, que aconteceu quando eu tinha apenas um ano de idade. Por muito tempo, preferi não falar sobre isso. Talvez por defesa, talvez por não querer me sentir diferente dos outros colegas de escola. Talvez por vergonha de ninguém aparecer lá no dia dos pais ou das mães… Durante meu doutorado, aprendi a dar um basta nisso tudo: trazer para a reflexão, no próprio texto da tese, esse dado autobiográfico. Pois vi que esses elementos que constituíram nossa história pessoal são muito importantes, e acabam refletidos na obra. Não precisava mais esconder… Todo o trabalho é, no final, uma autobiografia e um acerto de contas consigo mesmo. Mesmo que tu estejas devendo uma grana pra ti mesmo… Não pela história íntima do artista, mas por aquilo que ele sente. Todas as narrativas, sejam elas filmes, romances, obras de arte, trazem com insistência sintomática o traço de um passado. Podemos falar de uma “intimidade pública” exposta, mas nas entrelinhas. Não é um narcisismo, mas uma vontade de sedução… Pra não dizer outra coisa, me chamar de tarado. Veja o narcisista: ele nunca está satisfeito. Sempre lhe falta algo. Não é bem o caso, que também sempre me falta grana, mas o elemento falta é importante, e foi no meu caso: a falta da imagem real, não a transmitida, dos meus pais, por exemplo. Tudo o que nos aconteceu fica armazenado no inconsciente. Ninguém falava da morte deles perto das crianças, perto dos meus irmãos. O que faziam com as pobres das crianças… A vontade de criar nos leva a penetrar na escuridão do nosso inconsciente, e a olhar nas profundezas. Creio que a inspiração vem daí. Quando alguma coisa foi perdida, quando algo falta, buscamos o conhecimento. É dele que vem a luz para iluminar o caminho. As respostas estão nessa escuridão, nessas sombras, nessas ausências. Por isso ando sempre com uma lanterna no bolso.

Teniza Spinelli – jornalista e escritora – Eduardo! Teu diálogo com a poesia evoca fragmentos de memórias. Surgem imagens lúdicas, oníricas, beirando o fantástico, a voarem sem chão no espaço aberto. De onde vem essas vozes que soam dentro de ti? O que vês e ouves, a quem escutas no teu processo de criação?

Querida Teniza, obrigado, lembro de nossos tempos do Margs. E do cachorro da raça Setter que teu pai gentilmente me levou de presente atendendo a um pedido meu, pra desespero da minha avó, que queria me matar, pois o cachorro não parava de latir lá em casa! Sim, poesia e fotografia, poesia e pintura tem muitas afinidades. A matriz comum é a imagem, a defesa expandida da poiésis, que no fim tornam-se territórios fronteiriços, cartografias da alma. Não acredito que as imagens possam nos contar uma história, mas podem nos mostrar enigmas. O termo poesia creio que não é só sinônimo de poema, mas uma forma particular de comunicação e conhecimento. Acho que essas vozes a que te referes pode ser que sejam as do irrepresentável, daquilo que resiste, como uma erva daninha. O que teima em brotar entre as pedras, no meio da rua, entre os paralelepípedos. A imagem e semelhança de uma criança “cabeçuda” como fui, que não respeitava o que os mais velhos pediam para eu fazer, não vem talvez de uma falta de autoridade, de figura paterna, embora isso também tenha acontecido. Vem de se tornar resistente a ser domesticado, um “pensamento selvagem”, como dizia a Clarice. Como o cão que ganhei do teu pai, e que incomodava a vizinhança inteira, latindo sem parar, pedindo um gesto de atenção. E resistente a agenciamentos. Como disse um amigo meu, quando se separou: “sim, magro, mas sem coleira”. A potência e a profundidade do gesto artístico dependem da inocência daquele que decide, e a inocência, da resistência. Inocência e resistência não são de modo algum uma qualidade estética. Sobrevivemos assim, criando imagens por pura teimosia.

Paula Ramos – professora de História da Arte e curadora – Eduardo, tens décadas de atuação como professor junto ao Instituto de Artes da UFRGS. O que representa pra ti, hoje, ser um professor universitário de artes visuais?

Obrigado, Paula, querida colega. Acho que o fato de sermos artistas-docentes é algo bem bacana, pois a gente pode passar a experiência do laboratório, da vivência do momento de criação, aos alunos. Lembro que o querido Xico Stockinger ria muito com isso brincando comigo e com o Costa-Cabral: ou vocês são artistas, ou são professore.s Decidam aí… Fazendo as duas coisas, vocês acabam sendo e fazendo nada… Brincadeiras à parte, apesar de bem pagos como professores (uma ironia) acabamos não conseguindo nos dedicar integralmente ao atelier. Terminamos mal pagos pelos dois lados… Mas acho que tem as suas compensações. Na corrida da vida, tudo é compensação: Quem empurra os outros com mais força anda mais devagar. Como dizia o Barão de Itararé: Não espere muito de certas situações – de onde menos se espera, dali mesmo é que não sai nada.

Paulo Amaral – gestor público e artista plástico – Eduardo, tu és pintor dos mais antigos entre nós. Tua temática sempre foi a mesma, com ênfase nos aviões. Nunca sentiste vontade de mudar? Tanto o motivo como as cores de tua reconhecida paleta.

Obrigado, Paulo. Às vezes mudo de tema, faço algumas pinturas abstratas, mudo um pouco o motivo. Também encho o saco de pintar sempre a mesma coisa. Chega de aviões, vou pintar discos voadores. Assim como a paleta. No início, tinha uma paleta mais pesada, herança do desenho em PB. Depois foi clareando, ficando mais alta. Lembro que, quando aprendi a pintar, fiz um workshop com um professor sobre as técnicas de pinturas, copiávamos desde ícones da Idade Média até os contemporâneos. Uma chatice, mas aprendi à força. Lembro que aprendi que toda a luz da pintura vem do fundo, do gesso branco. Preparávamos pranchas de madeira com gesso, e lixávamos. As cores eram acrescentadas, mas o fundo ficava como alta luz. Lembro que o professor falava da “luz absoluta, luz divina” do fundo. Acho que minha pintura vem desse aprendizado. E de tossir com tanta poeira.

Anete Abarno – artista plástica – Eduardo, podes nos falar sobre a cor na construção da tua pintura?

Querida Anete, tua pergunta é uma continuação da anterior. A construção, o fundo, é fundamental. A luz vem dali, depois vai-se acrescendo as camadas sobre o gesso branco, lixado diversas vezes até ficar homogêneo, sem volumes. Pode-se até construir antes certos volumes de gesso, e trabalhar com veladuras secas para revelar esses volumes que ficam por baixo. Essa construção do “esqueleto” da pintura é importante também. Vamos tirar os esqueletos do armário!

Hanni Lore Kley – marchand – Em que momento e por que em tua vida decidiste te dedicar às artes plásticas?

Hanni, acho que vem lá da infância essa vontade, mas a decisão mesmo aconteceu quando entrei no curso de Artes da UFRGS, em 1974. Depois passei pela fotografia, e quando fui para Nova York ocorreu a decisão de me dedicar à pintura. Só vi mesmo que daria certo quando vendi o primeiro quadro, para um certo Dr. Kern, colecionador. Não sei por que ele comprou, mas agradeço até hoje a ele.

Rolf Zelmanowicz – empresário e colecionador de arte – O grande filósofo Hegel disse que “Tudo que provém do espírito é superior ao que existe na natureza”. Deduzimos, então, que as obras-primas produzidas são superiores às obras da natureza que a retratam. Você concorda com esta afirmação?

Rolf, acho que Hegel teve sua importância, seus estudos da “teoria estética” são fundamentais, mas a visão dele de certa forma é ultrapassada, principalmente quando ele faz essa afirmação. Temos que vê-la no contexto histórico. Hoje, acredita-se que essa ideia de superioridade do espírito já não vale mais, pois de quem seria esse “espírito superior”: do homem, sobre a natureza? E de que espécie é esse homem? Homem branco, anglo-saxônico? Hoje a ideia de sublime talvez não valha mais. Hegel estabelece uma hierarquia das artes: em primeiro viriam as artes de ofício, a arquitetura. Depois a pintura, a escultura. No topo da pirâmide, a música, “a mais espiritual das expressões humanas”. Hoje sabemos que essas hierarquias não existem. Acho que essa concepção de espírito humano “superior” ao espírito da natureza é revista. Vejamos as destruições provocadas pelo homem, a poluição em nome do progresso. As guerras pelo poder e pelas ideias de superioridade de uma raça pura. Os seres são todos iguais, tanto o ser humano como os da natureza, e não existe um espírito superior. A arte questiona esses cânones, principalmente a arte contemporânea. Mas os velhos conceitos de sublime, do belo, ainda podem ser vistos, como revisão da história e de uma outra maneira, com uma nova leitura.

Heitor Bergamini – empresário, colecionador de arte e marchand – Como avalias a atual relação entre Artista e Galerista? E quais as ações conjuntas que podemos fazer – além das exposições – para atrair ainda mais o nosso público consumidor?

Uma boa pergunta, embora eu viva fora do centro, e não seria alguém com capacidade de responder por falta dessa experiência nos grandes mercados de arte. Para nós aqui no Sul é muito complicada essa relação, tem um dado de provincianismo, de reserva de mercado, de falta de visão e de abertura maiores. Mas acredito que as ações que se podem fazer para atrair o público vêm de possíveis atos de aproximação com a galeria, levar a arte para a rua, para quem não entra em uma galeria porque acha que tem que comprar alguma coisa, ou porque ali se cobra ingresso.

Paulo Silveira – professor de História da Arte – Nesse espaço imagético figurativo e representacional que faz um dos perímetros da sua produção em pintura – o vínculo intenso com a fotografia, a experiência muito avançada com o desenho e a constante e ininterrupta construção de cenários ou paisagens, a que ainda poderíamos acrescentar as dimensões com a imagem do cinema, da ilustração para a imprensa, das fabulações etc. –, vale perguntar: qual plano de desenvoltura das imagens pictóricas em teus trabalhos te comove mais profundamente? Onde localizas a eloquência de suas imagens?

Bacana, Paulo, obrigado. Acho que vem do universo ficcional, mas também da história geral e da história particular. Como falei antes, por mais que contemos ou representemos imagens alheias, estamos sempre representando a nossa própria. Essa construção de um mundo paralelo vem de uma reconstrução da nossa própria vida, uma representação em primeira pessoa, com nosso passado. E também da morte, que medo! Duchamp pediu para escrever lá no seu túmulo, como epitáfio: – A morte é sempre com os outros. Ironia com ele mesmo, com a própria morte… A morte é algo irrepresentável, pois é algo que não pudemos vivenciá-la, pensa-la como tal. Podemos, talvez, representá-la. Quem sabe?

Rodi (Rodrigo) Núñez – artista plástico – Como funciona, em seu processo de criação, a influência de suas múltiplas atuações como profissional? Sendo mais específico: como o fotógrafo, professor e pesquisador interferem? Podes falar um pouco sobre a relação da cor e das sombras em tuas pesquisas poéticas?

Obrigado, Rodi! Respondi isso ali atrás: acho que tudo influencia, o ensino, a experiência como fotógrafo. Sobre as sombras, te diria que são as que me acompanham, das questões ligadas à falta, à ausência. Em suma, a melancolia. Mas sei que tu és um cara engraçado, aprendi contigo ao te orientar na tese, a ser um pouco “clown”! E equilibrista! Abraços!