“Futebol não é só chutar a bola no gol”

(Foto: acervo pessoal)

(Foto: acervo pessoal)

Nesta entrevista você lê Roger Machado. O ex-lateral esquerdo do Grêmio conta como o esporte de sua vida é também espaço de luta política no combate ao racismo.

Antes de partirmos para a entrevista desta semana, vale voltar alguns meses no tempo, até 12 de outubro de 2019. Fluminense e Bahia disputaram uma partida histórica naquele feriado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Não porque tentassem a liderança ou a fuga do rebaixamento no Brasileirão daquele ano, mas por uma raridade em seus bancos de reservas: era a primeira partida com dois times comandados por técnicos negros na principal divisão do futebol brasileiro.

Do lado do Flu, orientava a equipe o integrante da comissão técnica permanente do clube carioca o ex-jogador Marco Aurélio de Oliveira, o Marcão. Pelo Esquadrão de Aço, o gaúcho Roger Machado estava na casamata. Em um país como o Brasil, onde o racismo é estrutural e, até bem pouco tempo, velado, o acontecimento acabou chamando a atenção pela intervenção do Observatório da Discriminação Racial no Futebol.

Os dois treinadores adentraram o gramado do Maracanã com camisetas da organização e deram entrevistas sobre o assunto. Após vitória do Flu, por 2 a 0, na coletiva, além de comentar o resultado e o desempenho do seu time, Roger surpreendeu o país ao soltar o verbo a respeito da questão. Deu aula sobre como negros enfrentam o racismo no dia-a-dia e sobre como a sociedade perpetua o preconceito.

Desde então, a revista Parêntese vinha tentando conversar com o ex-jogador de Grêmio e Fluminense, que se tornou expoente da luta contra o preconceito, não apenas no futebol. Foram muitos desencontros. Ora por questões de calendário do mundo da bola, de viagens, treinos e jogos, ora porque Roger evitava a exposição pública por conta dos resultados insatisfatórios do Bahia. Vale registrar que os contatos iniciais foram feitos sempre via assessoria de imprensa do clube.

Com sua saída em setembro, após uma série de insucessos do time no Brasileirão, a procura foi retomada, e conseguimos marcar a entrevista, por videochamada. Assim, na tarde de 7 de dezembro, durante quase duas horas, Roger falou da sua infância no bairro Mont’Serrat, do começo no futebol, de sua vida como jogador, como técnico e, claro, sobre racismo.

Boa leitura.

Parêntese – Vamos começar pela tua infância? Nasceste em Porto Alegre, né?

Roger – Sim! Sou do Mont’Serrat, da divisa do Mont’Serrat com o Auxiliadora. Ou melhor, como conhecem os antigos daquela região, sou da Bacia do Mont’Serrat, que era território negro urbano e que é a convergência, para quem é de Porto Alegre conseguir se localizar com mais facilidade, entre a Anita Garibaldi e a Plínio Brasil Milano. Se desceres a Anita, tem uma baixada, que é o fundo da Bacia onde nasci. Depois, sobes novamente, na direção do Parcão, do antigo campo do Mariland. Nasci perto das escolas públicas onde estudei, a Piratini e a Visconde de Pelotas. Este é o bairro onde passei toda minha infância, sempre ligada à família, porque a maioria dos meus familiares moraram ali, e também jogando bola pelas calçadas e campinhos de várzea dessa região.

P – Falando disso, como foi teu primeiro contato com o futebol e com a bola?

R – Meu histórico familiar, por parte de pai, é com música. Meu pai era músico, tocava todos os instrumentos de corda, teve banda de jazz nas décadas de 50 e 60. E por parte de mãe, é com o esporte. Um dos irmãos da minha mãe foi jogador de futebol. Meu irmão mais velho também. Outro irmão da minha mãe é professor bem conhecido de golfe, que começou pelo Country e depois foi para Cruz Alta dar aula lá. Se a gente traçar, ali, um raio de 5km ou 6km da minha casa, tinha muitos campos de futebol. Tinha o do Parcão, o do Mariland, lá embaixo na Anita Garibaldi. Já no Passo d’Areia, tinha o do IAPI. Percorri todos esses campos jogando.

P – Chegaste a cursar escolinha ou já foste para uma categoria mais adiante?

R – É uma trajetória tardia, a minha, para os parâmetros daquele período. Para hoje, quase inviabilizaria minha entrada no profissional. Foi com 16 para 17 anos. Os mais próximos da família já diziam: “Poxa, não vai sair outro jogador de futebol?”. Porque sou caçula de sete, tenho três irmãos e três irmãs. E dos três homens, como já disse, o mais velho jogou, e os outros dois também passaram a infância disputando Copa Paquetá, Copa Ajax, torneios de futebol de várzea. Assim, minha formação foi toda dentro deste contexto. E com 16 para 17 anos, tentei um ano, para ver o que dava. No ano em que cheguei no Grêmio, 1992, fiz um teste, antes, no São José, como ponta-esquerda.

P – Ponta-esquerda (Roger foi lateral-esquerdo na maior parte da sua carreira, virando zagueiro somente nos últimos anos, quando atuou pelo Fluminense)?

R – Foi muito mais por circunstância do momento. Já era lateral-esquerdo, até porque tinha como referência meu irmão mais velho, Valter, que jogou nessa posição. Então, inspirado nele, virei lateral também. Lembro, porém, que no momento da peneira, lá na Sertório, o treinador ia perguntando: “Zagueiro? Goleiro?”. Quando falou lateral-esquerdo, uns quantos levantaram a mão. Quando chegou ao ponta-esquerda, falei: “Ah, vou levantar a mão”. Só tinha um ou outro, e ele me escolheu. Tinha outros dois testes naquela semana, no Parque da Harmonia. Lembro que o fechamento desse primeiro treino foi no estádio do São José. Acho que fiz dois ou três gols. Aí, me chamaram para ficar, mas as inscrições para a minha categoria já tinham se encerrado naquele ano. Daí tinha outros dois testes marcados: o primeiro, no Internacional.

P – No Inter?

R – Sim! Em função de um tio que trabalhava nas copas do Beira-Rio, eu ia muito a jogos lá. Ajudava ele antes das partidas e, no momento do jogo, ele me liberava. Então, conseguiu um teste para mim. Lembro que na terça-feira tinha esse teste, e na quinta, outro, no Grêmio. Um grande amigo meu, Cristian Felini, tinha vindo de Anta Gorda e jogava no juvenil do Grêmio. Estudávamos na mesma escola, a Piratini, já no segundo grau (hoje ensino médio). Foi curioso, porque ele me incomodou muito. Para mim, o talento que eu tinha não era para tanto, mas por insistência dele, fui. Me recordo até hoje a frase que disse pra ele: “Vou para tu parares de me encher, não vou passar”. E ele disse: “Roger, tu vais passar! A gente não tem lateral! Tu vais passar”. Na terça, quando ia ao Inter choveu e não teve o teste. Na quinta, fui ao teste do Grêmio. Fiz um ou dois treinos e acabei ficando. Só saí 12 anos depois! Entrei com 16 e saí com 28 anos, depois de toda aquela trajetória vitoriosa no clube. Aí, fui para o Japão.

P – Depois a gente vai chegar lá. Ainda nessa época dos testes, como tu eras como estudante? Como foi essa vida paralela ao futebol?

R – Era o caçula de sete irmãos, que perdeu o pai muito cedo, aos nove anos. E minha mãe, durante um período, foi trabalhar em São Paulo, e eu e meus irmãos e irmãs ficamos com o irmão dela e sua esposa, a Duca, minha mãe de criação. Ela assumiu nós todos para criar. Então, em reconhecimento a isso, eu fazia muito esforço para ser bom estudante. Porque o que não queria era decepcionar aquela pessoa que, com muito carinho, tinha assumido minha formação, minha criação. Era um bom estudante, nunca precisei de muito puxão de orelha para levantar para ir à escola, para tirar notas boas, ter boa frequência, Claro que, volta e meia, tinham que me tirar do pátio, porque ficava no recreio jogando bola em vez de voltar para a sala de aula (risadas), mas não tive problema até o momento em que entrei de fato no Grêmio. Já estava no segundo grau. Como comecei a viajar e ficou muito mais corrido, deixei para trás duas ou três disciplinas, que vim a fazer depois, para ingressar na universidade.

P – Estreaste no Grêmio em 1994. Já começaste no time titular?

R – Quando cheguei ao Olímpico, em 1992, muito rapidamente me destaquei. Recordo que começaram a falar no meu nome no clube, que havia chegado um lateral-esquerdo que era promissor, e tal. Em 1993, a gente disputou a Taça BH, antiga competição de juniores. Nosso treinador era Ivo Wortman, mas ele tinha saído ao final do Campeonato Gaúcho. O substituto foi Zeca Rodrigues, lendário lateral do Palmeiras nas décadas de 60 e 70, que era da comissão técnica do Felipão (Luiz Felipe Scolari). Ele desceu para ser nosso treinador na competição. Lembro que me destaquei. Então, quando ele voltou ao time principal, o Branco estava de saída do Grêmio, e o Zeca disse que comentou com o Felipão: “Olha tem um neguinho de canela fina lá embaixo que vai nos ajudar”. E o Felipão pediu para me buscar. Só que eu tinha voltado machucado de Belo Horizonte. Um dia, estava fazendo tratamento com o Limonada (Darli da Silva), massagista das categorias de base na época, e entrou um cara alto, que era o Márcio Bolzoni, médico do profissional. Ele perguntou: “Quem é o lateral-esquerdo, Roger, aí?” Eu levantei uma mão, meio tímido. Ele riu, de forma maliciosa, muito espirituoso, e disse: “Tu deves ser muito bom, guri, para me mandarem aqui ver o que tu tens”. Mostrei. E ele: “Pega tuas coisas, e a partir de amanhã, vais tratar no profissional”. Isso era outubro de 1993. Subi e fiz toda minha recuperação no profissional e, em 1994, quando voltei das férias, já estava incorporado ao time de cima.

P – E como foi esse começo?

R – Fiz alguns amistosos, talvez entrando num segundo time, mas minha estreia se deu numa semana em que o Carlos Miguel, que estava jogando improvisado na lateral esquerda, estava com contrato por renovar. Fiz todos os treinos como titular, mas te confesso que, naquele momento, não alimentei muita esperança porque imaginei que o Miguel renovaria o contrato e voltaria. De fato, na quinta, renovou. Foi uma frustração para mim, mas, no coletivo, o Felipão fez diferente. Reconduziu o Miguel à meia e me colocou na lateral. No jogo contra o Esportivo, de Bento, estreei com a camisa do Grêmio, e, se não me engano, foi 3 a 0 para nós. Depois, não saí mais. Oficialmente, foram 505 jogos.

P – Quantos gols marcaste?

R – Bah, minha média de gols é baixa. Acho que não passa de dez, uma média de um por ano, um a cada 50 jogos (risadas).

P – Tu eras lateral mais de marcar posição, né?

R – Minha característica sempre foi sempre ser bom marcador, mas tinha a virtude de ultrapassagem de fundo. Sempre respondo que é preciso contextualizar o período: dos anos 2000 para baixo, pontas-esquerdas viraram quarto homem de meio-campo, e os pontas-direitas continuaram no ataque. Então, o lateral-esquerdo tinha quase sempre responsabilidade maior na marcação. Havia a construção de um time no qual, invariavelmente, o lateral-esquerdo precisava ter capacidade de marcação muito maior, e o direito tinha o apoio como função mais constante. Eu não tinha como virtude finalização de média distância que me permitisse ter potência para tentar chutes.

B – Ainda nesse começo de carreira, quais laterais te inspiraram?

R – Quando me perguntam isso, o primeiro que vem à minha cabeça é meu irmão. Quando jogava pelada nas calçadas e cada criança escolhia alguém para “ser”, eu falava do Valter. Era ele o meu ídolo! Não eram os outros jogadores da posição. Esses, vim a conhecer e a prestar mais atenção neles depois de que comecei a jogar na base. Aí, claro, a referência que tive foi o Branco – nunca esquecendo que a saída dele proporcionou a minha subida para o profissional.

P – Quantos anos teu irmão é mais velho?

R – Catorze anos! É, inclusive, meu padrinho. Tenho uma memória dele, que certa vez, foi viajar e perguntou o que queria que trouxesse. Pedi uma nuvem. E ele voltou e cumpriu a promessa. Não trouxe no vidrinho, como eu tinha pedido, mas me deu uma foto de uma nuvem. E serviu muito bem, para mim, que era criança.

P – Quais foram os jogadores mais difíceis de marcar?

R – Tenho 50 para te dizer! Ainda sonho com eles de vez em quando. Pelas minhas características, eu tinha técnica e desenvolvi boa leitura de jogo para poder igualar as forças. Com isso, aprendi que tem aquele jogador que passa por ti e quer te ver pelas costas, indo na direção do gol, e aquele que, muito habilidoso, quando te dribla e percebe frisson das arquibancadas, muitas vezes, para e volta para te driblar de novo. Isso sempre me dava mais uma chance. Preferia esse segundo grupo. Os de força, eu igualava, porque também tinha muita. Às vezes, levava desvantagem por ter abordado num momento inadequado. Um jogador que eu gostava de enfrentar era o Edmundo. Era um cara de força e habilidoso, e que tinha uma virtude de que eu gostava: não ficava cavando falta. Digo isso porque é muito ruim para um jogador defensivo quando o adversário, no primeiro desequilíbrio, vai para o chão. Também tinha Marcelinho Carioca, Marques, Edilson.

P – Poxa, muita gente de qualidade, mesmo…

R – Minha geração pegou todos os pontas-direitas! Eu chegava a ter pesadelo! Toda quarta e todo domingo eu tinha um jogador para correr atrás. Tinha que apoiar, e eles ficavam lá nas minhas costas, esperando. Teve o Fabiano, do Internacional, também, com características muito parecidas com as do Edmundo, muita força e com uma particularidade muito importante: tinha muita força de (músculo) adutor e, com isso, não precisava gerar muita alavanca para cruzar a bola. Então, quando ele dava um tapa na bola para que ela saísse da minha linha, em seguida já vinha o cruzamento. Isso impedia que eu conseguisse bloquear a bola em muitos momentos. Por isso ele e o Christian tiveram muito sucesso, fazendo muitos gols.

P – No Grêmio, tu conquistaste tudo que foi possível – Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão. Aí, em 2003, foste para o Japão. Outra cultura, outro tipo de vida. Como foi essa mudança, tanto no futebol como fora do campo? Porque tu nunca tinhas morado fora de Porto Alegre.

R – Não! Minha careira, até hoje, reflete muito da minha personalidade. Sempre entendi que quanto mais tempo permanecia num ambiente e conhecia aquela estrutura, mais me sentia à vontade para poder render melhor. Mas ter ido para o Japão foi um divisor de águas, tanto na minha vida profissional como na pessoal. Foi um choque cultural muito grande, que me fez crescer como indivíduo e como profissional. E o aprendizado que tive lá foi muito importante para a minha formação como treinador hoje. Primeiro, porque como o Japão ainda estava construindo sua identidade futebolística, estava aberto a outras culturas. Dentro desse caldeirão de culturas futebolísticas diferentes, fui treinado por tcheco, japonês, brasileiro. E enfrentei times treinados por alemães, espanhóis, ingleses e de diferentes países da Europa. Isso foi bastante importante para mim, porque a referência do nosso jogo é muito em cima das virtudes individuais. No primeiro treino coletivo, o treinador era um tcheco (Ivan Hasek). Eu estava marcando o jogador da minha função, ele saiu do meu raio de ação e fui com ele. Passei na frente do meu volante, na frente do meu zagueiro, e o tcheco apitou, chamou o intérprete e perguntou onde eu estava indo. Respondi que estava marcando meu jogador. E ele retrucou que a relação do jogo, ali, era diferente. Não era o homem, era o espaço, e por consequência, o jogador que estivesse naquele espaço. Aquilo, naquele primeiro momento, foi incompreensível. Questionei: “Mas, e se meu jogador fizer o gol, o senhor vai colocar a responsabilidade em mim!”. Ele disse: “Não! A gente não coloca a responsabilidade em ninguém, a responsabilidade é do coletivo”. Tive que me adaptar àquele modelo.

P – Falaste que tiveste técnico brasileiro? Quem foi?

R – O (Emerson) Leão treinou meu time. Tinha trabalhado com ele no Grêmio, acho que em 2000.

P – Lá no Japão chegaste a disputar algum título?

R – Não. O Vissel Kobe era um time de meio de tabela, para permanência na primeira divisão.

P – E como foi a adaptação fora do campo? Comidas, cultura etc.

R – Tem toda uma estrutura toda preparada para receber atletas estrangeiros lá. Kobe (a cidade Roger onde morou) é um dos principais portos da imigração japonesa para o Brasil. É uma cidade que tem acolhimento muito bom aos estrangeiros, muitos brasileiros descendentes, que retornam ao país para trabalhar vivem lá. É difícil em função da cultura diferente, da língua, muito diferente, claro, mas é atenuada pelo esforço, tanto dos torcedores quanto da comunidade, para atender bem ao estrangeiro que chega. Para mim, morar em Kobe foi sensacional. Era casado, mas não tinha filhos. Então, a gente tinha uma mobilidade maior que nos permitia, nas folgas, conhecer os arredores e confraternizar com outros jogadores brasileiros.

P – Do Japão, voltaste para o Brasil, para jogar no Fluminense, no futebol carioca, que é outra escola bem diferente da gaúcha, como foi essa nova adaptação?

R – Pois é. É dentro do Brasil, mas tem características diferentes, detalhes diferentes. Naquele momento, era um jogo muito técnico, a velocidade do jogo era diferente. Além disso, naquela época (2006 a 2008), os campos ainda variavam bastante de tamanho. E o Maracanã tinha medida máxima. Lembro que nos primeiros jogos eu perguntei “quantos carretos tenho que fazer até a linha de fundo?” (risadas). Já tinha 30 anos, acabou que virei zagueiro. O primeiro ano, que foi 2006, fiz todo como lateral. Só que, num dos períodos de troca de treinador, assumiu um interino, Josué Teixeira, e ele tinha trabalhado na base do Fluminense. Me chamou um dia e disse: “Quero que tu comeces a amadurecer a ideia de jogar na zaga, porque isso vai dar qualidade ao teu jogo, vai te dar vida útil mais longa no futebol. E também porque estou subindo um menino que trabalhou comigo na base, quero dar chance a ele”. Respondi: “Não tem problema”, mas, pensando comigo “esse moleque, eu vou engolir, vou passar por cima dele”. Aí, o guri subiu, no outro dia. Depois de uma semana de treino, chamei o Josué: “Andei pensando naquele assunto que tu me falaste na semana passada, acho que vou aceitar tua sugestão” (risadas). O lateral era o Marcelo (titular da Seleção Brasileira e do Real Madrid, um dos melhores da posição no mundo)! Eu não ia implicar com ele! Foi a melhor coisa que fiz. Ainda ganhei três anos jogando, com ele na lateral, por um ano, e com o Thiago Silva (ex-Seleção, Milan, PSG e hoje no Chelsea) de companheiro de zaga. Juventude dos dois lados! Eu só atiçava eles para correr atrás dos outros (risadas).

P – Chegaste a falar, no começo da conversa sobre leitura de jogo, que nem todos os jogadores têm. Isso não vem só do futebol, vem também da educação, da cultura, da experiência. Sei que és um cara que costuma ler bastante. Isso vem de criança? Te ajudou no futebol?

R – O gosto pela leitura veio mais tarde, mas, sim, deu-me capacidade de interpretar com um pouco mais de tranquilidade os cenários que via. A leitura ajuda a criar um cenário imaginário, transformar aquela história num cenário. Isso me ajudou a concentrar para interpretar e criar uma imagem em cada jogo. Isso a leitura me deu de fato. Mas ela foi, sobretudo, construída na adolescência. Claro que no tempo de escola tu lês a literatura curricular, mas o apreço pela leitura veio mais tarde, da minha irmã, Lena, seis ou sete anos mais velha do que eu. Ela é professora de Língua Portuguesa e Língua Francesa. Quando comecei a jogar, quando tinha viagens, ela escondia livros embaixo das minhas coisas. Lembro que, nas primeiras vezes, pegava o livro e ficava brabo. Não gostava, porque ela tinha mexido nas minhas coisas. E porque não tinha apreço pela leitura. Ela insistia, e uma vez, disse: “Um dia, o avião vai atrasar e tu vais lembrar de que tem um livro embaixo das tuas roupas, e quem sabe tu pegas”. E um dia o avião atrasou, não tinha o que fazer e peguei o livro embaixo das roupas. Ela colocou um livro de leitura fácil, e entendi que era uma porta aberta para o mundo. E isso serviu muito no meu desenvolvimento. Então, a partir daí, comecei a ter o hábito da leitura. Não só sobre futebol, até porque a gente escrevia muito pouco sobre futebol. A gente escrevia sobre grandes conquistas, mas taticamente a gente escrevia muito pouco. Então, lia muitos livros com relação à Psicologia voltada ao esporte, um tema que sempre me agradou muito. Livros sobre os tipos de inteligências, porque eu percebia um espaço muito grande no esporte para desenvolver. E, agora, claro, depois que parei e entrei para faculdade, comprei muitos livros de futebol e tática de todos os lugares do mundo que tem aqui na minha biblioteca.

P – Tu lembras qual foi o livro que tua irmã colocou e acabaste lendo?

R – Não. Só me lembro que foi uma leitura agradável.

P – Além de livros técnicos, o que mais tu costumas ler?

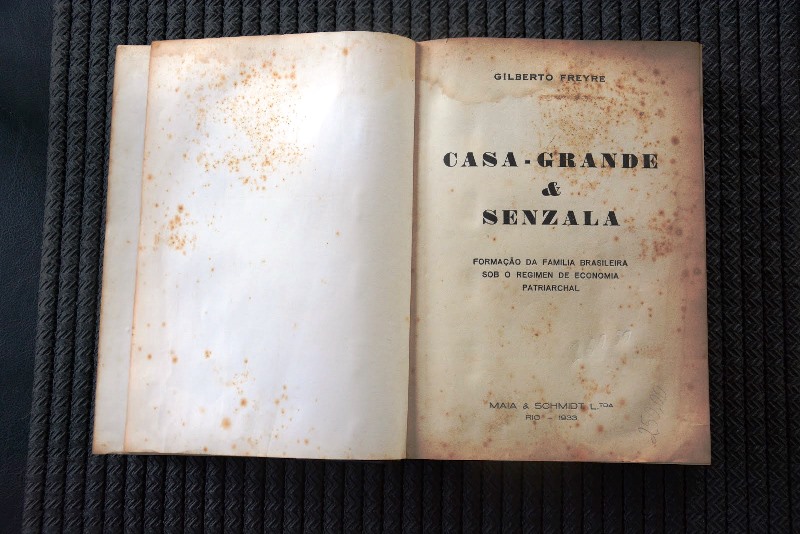

R – Hoje tenho um misto. Aqui na minha biblioteca tem desde o livro do Alex Ferguson (ex-técnico do Manchester United, que comandou a equipe inglesa de 1986 a 2013), falando sobre liderança, até o Jessé de Souza. Tem livro sobre Filosofia, tem um exemplar antigo de Casa Grande e Senzala (de Gilberto Freyre), que eu li recentemente. Gosto de ler os livros de Daniel Goleman sobre inteligência emocional. Gosto de livros de tática. Tenho comprado muita literatura sobre História do Brasil e racismo, um tema ao qual tenho que me dedicado muito a entender um pouco mais. Tem livros sobre economia, alguns que contam a história dos clubes por que passei. Com relação à literatura, a coleção do Harry Potter li toda, e hoje as minhas filhas já leram e releram.

P – Terminaste a carreira de jogador em 2008. Já estavas na faculdade ou foste cursar depois? Como foi o fim de carreira?

R – Em 2006, quando voltei do Japão, em setembro, minha esposa estava grávida da nossa primeira filha. Como já sabia que quando parasse ia voltar a estudar e, como disse anteriormente, deixei três disciplinas para trás, fui fazer o EJA, de setembro até dezembro. Finalizei as disciplinas e como voltei do Japão aos 30 anos, foi o primeiro momento em que disse “vou parar de jogar”. Queria parar o mais rápido possível. Tinha ido para o Japão buscar a independência financeira tão sonhada pelo jogador de futebol. Percebi que, com as economias que tinha feito, poderia manter com tranquilidade o padrão de vida. E sempre tive muita vontade de voltar a estudar. Naquele dezembro, fiz vestibular na Ulbra, para Educação Física. Passei e, até então, não tinha aparecido nada que me animasse a voltar a jogar. Falei para minha esposa que, se até o Natal não aparecesse nada, pararia de vez. No dia 23, o Fluminense me chamou e voltei a jogar. Até tentei fazer uma cadeira à distância, na época estava começando o EAD, mas preciso estar focado em uma única coisa e acabei desistindo. Daí, quando saí do Fluminense, três anos depois, fiz novo vestibular, dessa vez na Sogipa. Passei, mas fui para os EUA tentar jogar mais um pouquinho, no DC United, mas tive hérnia de disco, travei as costas e voltei para o Brasil. E retomei a matrícula em 2009.

P – Já pensavas em virar técnico ou isso veio depois?

R – Então, lá no Japão, me lembro que quando chegou o portfólio de um patrocinador, pedi para que me dessem uma prancheta de técnico. Não foi uma chuteira, um tênis. Estava tão interessado naquele momento por treinamentos, diferentes metodologias. Antes disso, porém, fiquei sem jogar um período, quando operei um dos joelhos. Foi o período em que o Tite chegou ao Grêmio. E antes de voltar a ser titular, ficava no banco, e gostei muito do que vi ali. Sobretudo da forma de o Tite conduzir o grupo. Um dia, ele me chamou, deu um disquete – ele não funciona mais, mas tenho aqui ainda – e disse: “Toma esse disquete, instala no computador e brinca com ele nas concentrações, porque acho que isso vai ser teu futuro”. O disquete tinha um programa de análise tática. Tu simulas jogadas no computador. Ainda hoje uso esse programa, que é muito fácil de você utilizar. Ali foi a primeira vez em que um treinador falou que eu poderia ter a capacidade de ser aquilo que ele era. E, na faculdade, notei que ela teorizou minha prática e, com isso, pensei que era o momento certo de poder exercitar.

P – E como começaste?

R – Foi quando o Grêmio me chamou em 2011, por meio do César Dias, que era diretor na época. Ele perguntou o que eu queria fazer, e disse que queria trabalhar perto do campo. Estava na metade na faculdade e fazia também curso de Gestão Esportiva. Só frisei para o César que gostaria de um cargo em que não precisasse parar de estudar.

P – No período de jogador, algum profissional te inspirou?

R – Quando me perguntam isso, digo que aprendi com todos (risadas). Com uns como se fazer, e com outros como não fazer – o que talvez seja o melhor aprendizado. Trabalhei com 33 profissionais ao longo de quase 20 anos de carreira. Muitos foram referência para mim. Tite, claro! Celso Roth me ensinou muito a cultura do trabalho, Renato Portaluppi me ajudou muito no começo. Tem seu Evaristo de Macedo, Felipão. Teve o Hasek, que deu aquele início que hoje reflete na minha construção do jogo. Fui auxiliar do Vanderlei Luxemburgo, no Grêmio, que também me ensinou muito. E não posso me esquecer do meu primeiro treinador, o português Álvaro Laitano, que me recebeu no Grêmio, aos 16 anos. Depois de um mês, me chamou e disse assim: “Olha só, vou te falar porque tenho certeza de que não vou errar. Daqui a, no máximo dois anos, o Grêmio vai ter lateral para dez anos”. Agradeci o elogio, e pensei: “Esse cara é louco, cheguei não tem um mês no Grêmio…”. E ele acertou! Porque fiquei exatamente dez temporadas.

P – Quem são os técnicos do passado e da atualidade que tu admiras?

R – Penso sempre nas referências dos treinadores mais antigos. Ênio Andrade, (Valdir) Espinosa, Leão, que trabalhei junto, são de gerações anteriores às nossas. Osvaldo Rola… Sempre que encontro alguém que teve contato com esses profissionais mais antigos, paro e peço licença para tentar colher alguma coisa sobre eles. Deixaram pouca coisa registrada. Só a oralidade em passar o conhecimento para frente não foi suficiente para que se perpetuasse o conhecimento. Zagallo, (Carlos Alberto) Parreira, esses caras que tiveram cinco, seis Copas do Mundo. Hoje, tenho como auxiliar técnico o Paulo Paixão, que é o preparador físico e abuso da paciência dele no hotel. Digo: “Paulo. conta aí como pensava tal treinador. Tô no caminho certo?”. Porque, para mim, nossa referência deve ser, culturalmente, nosso treinador, claro que existem metodologias mais modernas, mas a gente nunca pode esquecer a raiz. Se tu pegares o (Pep) Guardiola, se pegares os treinadores com prestígio lá fora, todos beberam da nossa fonte.

P – Agora a gente vai para uma questão mais delicada. Tu falaste do Casa Grande e Senzala, dos livros sobre História do Brasil, do racismo. Há pouco mais de um ano, uma entrevista tua marcou muito fortemente, com o Brasil inteiro comentando a aula que deste sobre racismo estrutural. Queria saber por que veio aquele desabafo naquele momento, e como foi teu primeiro entendimento do racismo? R – É preciso voltar lá atrás para entender o caminho dessa relação. Tão logo tu nasces e cresces num ambiente racista, como é o nosso país, tu aprendes e te instrumentalizas para tentar romper as barreiras impostas. Cresci num bairro que hoje é de classe média, mas que foi um reduto de concentração negra. O terreno que foi da minha família, nós chegamos ali há quase cem anos. Assim como outras famílias negras da região. E o bairro foi crescendo e a exploração imobiliária foi retirando aqueles indivíduos dali. Cresci como criança negra num bairro de classe média, e sempre tive a certeza de que, naquele contexto, eu acabava sendo privilegiado. As escolas públicas onde estudei não tinham a mesma precariedade das escolas públicas da periferia. Aprendi, desde muito cedo, que nunca poderia sair sem documento no bolso e, quando fosse abordado pela política, que não olhasse nos olhos do policial para que isso não fosse percebido como afronta. Na adolescência, quando saíamos pelo bairro, percebia que os brancos não eram revistados, e eu, como negro, estava de barriga pro chão, com a roupa toda suja. Quando ia ao mercado, sempre tinha alguém vigiando. No meio do caminho, porém, teve o Japão. E foi lá que percebi que tinha uma coisa muto errada no Brasil relacionada à minha cor. Porque lá, percebi que não era ameaça a eles. A curiosidade que havia sobre o tom da minha pele, sobre meus traços, era em função de não haver tantos negros no Japão. Apenas isso! Quando entrava no mercado, ninguém me perseguia pelos corredores. Na rua, ninguém passava segurando a bolsa mais forte entendendo que eu pudesse ser ameaça. E naquela semana do jogo com o Fluminense, o que me chamou a atenção foi a mobilização em torno daquele momento. Era tão sui gerenes e curioso dois ex-atletas negros estarem no banco de reservas? Era e é, porque foi a primeira vez em que dois técnicos negros se enfrentaram. Não é comum que atletas negros ascendam para outro andar da hierarquia social do futebol, digamos assim. Se nós somos 50% no campo, podemos perguntar por que, depois desse protagonismo, não conseguimos ir para outro andar dessa hierarquia do futebol? Alguns podem entender que é uma questão econômica, porque hoje os cursos de futebol são caros. O filtro do futebol, porém, mostra com muita transparência, é só você perceber: para quem está no alto da hierarquia, lá no topo, a elite do poder, quando olha pro campo, nós todos somos pretos! Porque nós, substancialmente, se não somos da mesma cor, viemos da mesma classe social. Ao passo que, se decide ascender para outras áreas, filtros e barreiras começam a ser impostos. O ex-atleta branco ascende com mais facilidade porque, mesmo sendo pobre, ou tendo sido pobre, ele consegue se misturar às pessoas do andar de cima. Não vou conseguir porque a minha cor vai me denunciar. Todos esses simbolismos, objetivos e subjetivos, que o futebol te proporciona – maior ascensão social em função da tua habilidade com as bolas nos pés –, é um indulto que tu recebes por jogar futebol. E esse indulto vai ser retirado depois. Para mim, aquele episódio deixou muito claro que o racismo no Brasil é velado, é silencioso. Gera muita confusão nas pessoas. A gente costuma comparar com o racismo que aconteceu nos EUA ou na África do Sul, onde o racismo foi fortalecido pelas leis. Aqui no Brasil, tivemos um racismo de intimidade, como a literatura costuma chamar. Um racismo que ludibria a percepção das pessoas, porque houve convivência muito maior. Só que os afetos não impedem e não impediram a hierarquia, o privilégio e o poder que o racismo acaba por mostrar. O que eu disse naquela ocasião, e tenho repetido com frequência, é que a gente não entendeu porque existe essa desigualdade no Brasil. E não entendeu que essa desigualdade tem cor. Lélia Gonzales, socióloga, diz que a cor explica a desigualdade entre classes e intraclasses. Segundo ela, assim como o dono da empresa no bairro nobre é branco, o dono do comércio na periferia também é branco. E essa história nunca foi contada, e quando contada, foi como objeto de uma história que teve início dentro de um navio negreiro, na vinda para o Brasil. É como se, antes disso, o negro não tivesse história. Isso tem muitas semelhanças com o que a gente vive hoje. Se tu pegas as leis da época da escravidão, algumas delas ainda são vigentes hoje. Não na Constituição brasileira, mas na prática do dia-a-dia, de uma forma diferente e um pouco mais dissimulada.

P – Falando da história não contada, tens um projeto de livros sobre cultura negra, sobre história da cultura negra. Podes falar um pouco sobre isso?

R – Na verdade, está para sair (foi anunciada oficialmente no dia 18 de dezembro). É um projeto que idealizei com outros dois realizadores, Tadeu de Paula e José Damico. Durante cinco anos, a gente pretende lançar no mínimo 12 livros por ano de autores não brancos (cada título será comercializado com preços em torno de R$ 15, viabilizado pelo financiamento de Roger). Ele nasceu, sobretudo, da inquietação minha e da minha esposa, depois que nossas filhas nasceram, frutos de uma família miscigenada. A gente desejava ofertar a cultura e a história da África e do afro-brasileiro para nossas filhas, e foi muito difícil encontrar. Depois, já em conversas com os coordenadores, sobretudo com Tadeu, que é professor universitário, e tem filhas na mesma escola onde as minhas estudam, ele disse que, depois das cotas, havia grande número de trabalhos e conteúdo acadêmico muito valioso e com grande potencial de publicação, mas que não tinham espaço para serem divulgados. Então, a gente acabou ampliando esse lançamento para fora da academia, porque nem todo conhecimento é formado dentro da academia.

P – Como é o nome do projeto?

R – Diálogos da Diáspora. Entre os livros a serem lançados, dois terão temática indígena, outros falam sobre racismo, sobre os territórios negros em Porto Alegre – inclusive o bairro onde nasci – sobre mestres da oralidade, que têm conhecimento muito grande para nos oferecer, um material acadêmico muito variado.

P – A partir deste posicionamento contra o racismo, no Brasil, costumam falar que futebol e política não se misturam, e há jornalistas esportivos que falam isso, tu temes alguma repercussão negativa na carreira?

R – Temor, não, mas evidentemente esta avaliação foi percebida por muitos. Inclusive, um jornalista gaúcho escreveu uma coluna depois que saí do Bahia, falando do frenesi nas redes sociais. Quando fui demitido, muitas pessoas comemoraram minha saída, justamente pelo posicionamento político. Depois que passei a expressar meu posicionamento, nos momentos em que a gente perdia havia, sim, nas redes sociais, todo tipo de manifestação – muitas delas atribuindo o insucesso à minha postura política. Era como se tivesse prestado menos atenção ao futebol, tivesse desviado o foco. Isso não me preocupa do ponto de vista de oportunidades. O que me preocupa, hoje, é a polaridade, a intolerância ao contraditório. Viver é fazer política! Não estamos falando de política partidária, mas das convenções e das discussões sociais que precisamos abordar. E, para mim, o futebol sempre foi uma ferramenta importante de transformação. Aqueles que têm a habilidade, acho que têm o dever de, quando solicitados, contribuir de alguma forma.

P – Tua passagem por Salvador (cidade com maior população negra fora da África) teve alguma influência nisso tudo?

R – Poxa, ter vivido na Bahia por quase dois anos me empoderou muito! Foi um resgate no que diz respeito à minha ancestralidade, e foi outro ponto de bastante reflexão. Aos 45 anos, já não há tanto espaço na minha vida para preocupações sobre se o sistema vai validar ou não minhas opiniões, mas não tenhas dúvida de que há represálias. Não é à toa que muitos atletas evitam manifestações, justamente para não se indisporem ou não sofrerem o revide do sistema.

P – O campeão do mundo com a França em 1998 Lilian Thuram, engajado na luta contra o racismo, recusou-se a jogar pela Lazio por questão política (a equipe italiana tem ligação histórica com o fascismo). Se acontecesse de algum clube ou dirigente politicamente ligado ao racismo ou a outra questão que não compartilhas te chamasse para trabalhar, como seria para ti?

R – Agiria da mesma forma que em todas as minhas escolhas. Todas elas foram, em alguma medida, políticas. Naturalmente, minha ética me faria rever muitas opções que fossem contrárias ao que acredito. Como eu disse, aos 45 anos, acredito ter estofo pessoal que me permite tomar decisões na direção das questões em que acredito. Assim como foi o período de um ano e meio à frente do Bahia. O clube se mostrou muito sensível às questões sociais, me abraçou e abracei de volta com muita felicidade porque, para mim, futebol não é só chutar a bola no gol. Não é! Vejo o jogo de uma forma mais ampla, antropologicamente, socialmente falando. É preciso analisar o futebol como mecanismo social. É um esporte de alto rendimento, claro, mas também é construção social. Dentro do jogo estão representadas muitas nuances e aspectos aos quais temos que estar atentos como indivíduos sociais. E isso, não tenhas dúvida, a gente precisa levar em consideração na hora de tomar decisões.

P – Para fechar, lá no começo da entrevista, quando falaste da família, contaste de um tio que trabalhava no Beira-Rio, e tu ias lá assistir aos jogos. Uma pergunta que talvez não queiras responder: és ou foste colorado? Ou sempre foste gremista?

R – Tenho relação familiar com o futebol. Desde que me conheço como indivíduo, minha família se dividia muito. Meu tio jogou no Zequinha (Esporte Clube São José, clube da Zona Norte de Porto Alegre) e em Santa Catarina. Um dos meus irmãos jogou nas categorias de base do Inter. Então, essas cores são muito vivas na minha infância. Fui muito ao Beira-Rio em função dessa proximidade com o tio Júlio. Me lembro de ver o Zico jogar! E de um lance: cobraram um escanteio, o Zico deu uma cabeçada espetacular e o Taffarel defendeu. Aquilo está gravado na minha retina. Mas minha história com o Grêmio começou muito cedo, também. A construção da minha adolescência foi no Olímpico. E sai adulto de lá, já quase com família formada. Assim, minha trajetória no Grêmio me coloca nesse lugar, de ligação forte com o clube. Foram 12 anos vestindo aquela camiseta. Hoje, minha paixão pelo jogo transcende as cores de determinada agremiação. A gente estava falando dessa questão do futebol como ferramenta de transformação e, nisso, minha paixão é tão grande quanto os aspectos ligados ao campo.