Paulo Neves – A possibilidade aberta da linguagem

Paulo Neves (acervo pessoal)

Paulo Neves (acervo pessoal)O poeta Paulo Neves fala sobre os caminhos da tradução e da escrita em sua vida e sobre o recém-lançado rio linguagem

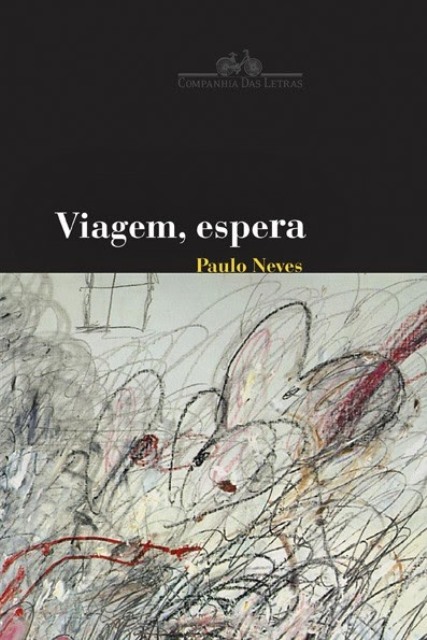

O que me encanta na prosa é sua cara desarrumada de poesia. A frase faz parte de viagem, espera, livro de 2006 do poeta e tradutor porto-alegrense Paulo Neves. A publicação, na época, reunia escritos desenvolvidos e guardados em um longo processo de anotações, em diálogo com os livros que o autor lia e traduzia, com as notícias do mundo, com os acontecimentos da vida pessoal.

A prosa, quem sabe, lugar vivo da poesia. Pois é um pouco o que acontece, sem esforço algum, no bonito material que compõe essa entrevista, quase quinze anos depois de viagem, espera.

A conversa com Paulo, agora, tem as marcas da poesia distribuída e também deste recente acontecimento, um tanto submerso pelas grandes ondas da pandemia, mas não menos grandioso: o lançamento, em pleno período de isolamento, de rio linguagem, pela editora carioca 7Letras. E se viagem, espera teve seu quê de estreia, apesar da maturidade do autor, então aos 59 anos, agora, aos 73, diz ele: a sensação é a mesma.

Em rio linguagem, nós, leitores, ganhamos em extensão e intimidade – não pelo tamanho dos textos, que no livro se fazem cada vez mais breves (como se a linguagem pudesse e mesmo quisesse se rarefazer, chegando, quem sabe, a uma essência, mínima), mas pelo volume do que escolhe nos oferecer, reunindo textos publicados originalmente em um blog e outros, posteriores, em formatos de anotação, de cadernos, diários breves, e também poemas. Sua prosa e poesia, assim reunidas, desenham com firme delicadeza e simplicidade justamente esse mínimo essencial: o arco da existência, na experiência íntima que parece ser, a um tempo, do adulto em busca de algo que escapa e da criança contemplativa crescida na Porto Alegre dos bondes.

Tudo coisas que emergem também aqui. Aliás, ao longo da conversa, aos poucos ressurgem, naturais e absolutamente necessárias, as quatro palavras escolhidas com precisão para os títulos de seus livros: uma viagem, ainda jovem, para viver em São Paulo, onde trabalharia como jornalista e conheceria importantes amizades e afetos da vida inteira; o chamado interno da volta a Porto Alegre, cidade onde reside até hoje; a espera, sem pressa, por um livro que se consolidou no tempo e existiu apenas quando se tornou tão inevitável quanto a queda de um fruto; o rio da cidade, como horizonte, e também como lembrança e imaginação; mas, principalmente, a linguagem, involucrando tudo, com suas possibilidades, limitações, e com a responsabilidade que traz, ao tradutor, ao escritor.

O que fica afinal? assim se inicia o último poema de rio linguagem. Na fala de Paulo, o que fica é sobretudo um “estado de benevolência” (palavras dele mesmo, ao escrever sobre a única forma de ler a cidade): a possibilidade, muito aberta e em todo canto, de encontrar a poesia, de adentrar o rio da linguagem.

Por Lolita Beretta (Com perguntas também de Luís Augusto Fischer)

Parêntese –Paulo, tu viveste tua infância na Porto Alegre dos anos 50. Como foi essa experiência, na tua formação familiar, e também do ambiente, da cidade? A leitura já estava presente nesse mundo?

Paulo Neves – A história familiar é sempre difícil de contar e resumir, envolve lembranças profundas e decisivas sem que a gente saiba. O que posso dizer da minha primeira formação é que ela foi desde o início urbana, numa família de classe média relativamente bem instruída (meu pai era médico microbiologista e viria a realizar um trabalho importante na área de saúde pública em Porto Alegre). Passei a infância num sobrado da avenida Bastian, no Menino Deus, não muito longe do rio (esse sobrado ainda existe e é hoje um restaurante chamado Alecrim ou Arlequim). Ali ficava o centro imaginário de uma cidade para mim em grande parte desconhecida nos anos 50, mas cuja modernidade me encantava e assustava ao mesmo tempo. Eu era uma criança muito imaginativa. Minha lembrança mais antiga é de um desastre de bonde na avenida Borges que não sei se realmente presenciei ou fantasiei a partir do que me contaram. O fato é que ele desencadeou uma verdadeira paixão pelos bondes, como se os trilhos deles fossem os tentáculos através dos quais minha imaginação se expandia pela cidade. Assim Porto Alegre foi, na origem, e talvez ainda seja um pouco, uma paisagem marcada, de um lado, pela possibilidade aberta do rio e, de outro, pela densidade dramática dos acontecimentos, fora e dentro de casa. Mas na casa a gente sempre encontra um refúgio, que para mim consistia em brincar, com os irmãos e os vizinhos, ou então ficar sozinho, pensando, olhando as árvores e as nuvens. Eu tinha um temperamento em parte contemplativo e tirava boas notas na escola, mas lia pouco nessa época. Na verdade, me encaminhava mais para ser um construtor de espaços, um arquiteto, talvez, nunca imaginei que algum dia pudesse ser escritor.

P – Nessa fase da vida, como estavam presentes a poesia, o cinema, a música? Fizeste formação em francês e inglês já na primeira juventude? Tu tinhas interlocutores de geração aqui na cidade?

PN – Ainda não tinha poesia, mas cinema sim, e foi ele que mais modelou minha sensibilidade nessa fase, a ponto de eu sonhar, vendo filmes de guerra, com aviões camicases vindo em direção à minha casa. O cinema tem um alto poder de sedução e catástrofe, ele é o retrato do momento histórico em que a máquina assume o comando do imaginário. E acho que a minha geração recebeu em cheio esse choque. Havia também o rádio, que é outro meio “quente” que estimula a imaginação, e no rádio a música, que semeia outros modos de sonhar. Ouvia-se muito bolero e samba-canção nos anos 50. Mas logo veio a descoberta, no começo dos 60, da Bossa Nova, de João Gilberto, das canções de Tom Jobim e Vinicius; foi quando passei realmente a gostar de música. Cinema e música foram os meus guias principais na adolescência, ao mesmo tempo em que eu começava, no colégio Anchieta onde estudava, a ler um pouco mais e a estudar línguas, francês e inglês. Eu ainda não sabia o que queria ser, mas ao terminar o ginásio (hoje a 8ª série) escolhi seguir o Clássico e não o Científico (naquele tempo havia essa distinção) e tive a sorte de ter um bom professor de português e filosofia. Todo esse período foi marcado também por questões políticas que antecederam o golpe militar de 1964, e isso fez que houvesse uma interlocução forte com amigos que depois, como eu, deixariam Porto Alegre.

P – Tu sais de Porto Alegre pra fazer faculdade, é isso? Havia clareza de algum plano? Algumas amizades decisivas aparecem nesse momento, certo? Conta delas.

PN – Na verdade eu fiz o primeiro ano de Filosofia na UFRGS. Mas logo senti que precisava mudar de ares, me afastar um pouco da família. Em 1967, aos 20 anos, fui estudar filosofia em São Paulo, na USP. No começo foi difícil morar lá, embora o ambiente fosse mais efervescente (coincidiu com a Tropicália e uma agitação cultural que também acabaria sendo reprimida pelo AI-5). O melhor de tudo foi a descoberta de novos amigos que faziam o curso de Letras na USP, especialmente Haquira Osakabe e Zé Miguel Wisnik, com quem pude compartilhar meu gosto pela literatura e a música. Foi para eles que mostrei as primeiras coisas que escrevi, ainda muito toscas. Aos poucos fui também abandonando o curso de filosofia e passei a trabalhar em jornalismo, primeiro numa agência de notícias, a UPI, depois no Jornal do Bairro (então dirigido pelo futuro autor de Lavoura arcaica, Raduan Nassar), mais tarde numa empresa, a Duratex, onde eu editava um boletim de informações econômicas. São Paulo estava sendo então o lugar de experiências novas e diversificadas, sobretudo depois que casei com uma paulista, a Mirian, e tive com ela meus dois primeiros filhos. Tudo indicava que eu ficaria por lá.

P – Teus interesses intelectuais, e especificamente literários, se definem por essa altura? Quais eram, ou quais passaram a ser?

PN – Nessa época eu já lia muito e de tudo: além de literatura e poesia, muita coisa de ciência e filosofia. O que me interessava mais era a questão da linguagem, o uso que fazemos dela. Durante alguns meses, em 1979, cheguei a escrever alguns artigos de semiologia numa coluna do Folhetim, da Folha de São Paulo. Era um tipo de ensaísmo que nunca cheguei a desenvolver e que convivia com pequenas experiências de escrita, essas sim importantes, mas ainda muito dispersas e sempre oscilando entre prosa e poesia. Nunca tive um grande domínio do verso, mas gostava de me exercitar escrevendo letras de música (pois eu sabia tocar um pouco de violão e compunha de vez em quando algumas canções simples). Não posso dizer que esses interesses fossem propriamente literários, eu não tinha planos, continuava sem saber muito bem o que faria na vida. Naquele momento só importava a intensidade do que eu vivia.

P – E como a tradução entrou na tua vida? Quais foram as primeiras incursões nessa longa trajetória?

PN – Bem, primeiro devo contar que em 1981 resolvi voltar a morar em Porto Alegre. No começo a Mirian não gostou da ideia. Eu estava bem estabelecido em São Paulo, tinha amigos, um emprego, mas a necessidade de voltar foi ficando forte. Não era uma simples saudade da terra natal, não sei explicar bem, hoje interpreto como o chamado de um destino que naquele momento se mostrou de maneira confusa e nebulosa. E a volta foi, de fato, profissionalmente desastrosa no início. Como eu não tinha diploma de jornalista (nesse meio tempo ele passara a ser exigido), por um bom tempo consegui apenas serviços esporádicos como freelancer. Em 1983 me vali de uma bolsa de pesquisa da Funarte que acabaria resultando num pequeno ensaio, Mixagem, o ouvido musical do Brasil, que escrevi e publiquei em 1985. Mas a falta de trabalho remunerado me pesava (embora cuidar dos filhos, que já eram três, fosse um trabalho bem mais real e gratificante), então resolvi me oferecer como tradutor para editoras, já que eu tinha um conhecimento razoável do francês e do inglês. E em 1986 a L&PM me propôs um livro que reúne depoimentos dos índios norte-americanos, Pés nus sobre a terra sagrada. Foi a primeira tradução, logo seguida de outras para a Companhia das Letras e a Martins Fontes, de São Paulo. Acho que peguei um momento favorável do mercado editorial nas áreas de literatura, ciências humanas e filosofia, as que mais me interessavam. E assim em pouco tempo virei um tradutor de tempo integral bastante solicitado, o que me levou a me especializar no francês. Mas essa mudança profissional teve outro efeito, inesperado. Eu não sabia que ao me tornar tradutor estava também me preparando, sem que de início houvesse qualquer intenção ou projeto, para ser escritor.

P – E de que forma a tradução te preparou? Ou, melhor: o que é que prepara um escritor?

PN – Além de ser a melhor forma de leitura, a tradução é um diálogo silencioso que acaba influenciando o tradutor, principalmente quando se trata de um autor que escreve bem. Sem querer a gente passa a imitar um pouco o jeito dele escrever. Mas tem outro aspecto que considero ainda mais importante: a exigência de fidelidade faz que o tradutor se sinta muito responsável por aquilo que ele próprio escreve, não só quando traduz. E acho que esse senso da responsabilidade é fundamental para o escritor, responsabilidade consigo mesmo que é também responsabilidade social, mesmo que ele não fale explicitamente de questões sociais. O escritor responde pela linguagem, pela integridade da linguagem. É nesse sentido que eu digo que a tradução me preparou para ser escritor. Mas isso, no meu caso, foi um processo lento e longo, que se materializava em anotações que eu fazia ao final de cada dia de trabalho. Com o passar do tempo essas anotações, a partir do livro que eu traduzia, de leituras diversas, de notícias do mundo e de acontecimentos da minha vida pessoal, foram se acumulando junto com poemas que também emergiam, até que no começo dos anos 2000 eu já tinha material suficiente para publicar um livro, viagem, espera,que acabou saindo em 2006.

P – Nesse livro, viagem, espera, sobre a tua estreia aos 59 anos, Wisnik escreveu: “evitou-a até quando pôde.” É verdade? E como foi ser ao mesmo tempo poeta maduro e estreante aos 59 anos?

PN – Eu não diria que evitei, mas que esperei até sentir que a publicação do livro era inevitável. E, mesmo não sendo exatamente uma estreia (eu já havia publicado Mixagem em 1985), me senti de fato um pouco estreante em 2006 (como me sinto de novo agora, em 2020, ao publicar rio linguagem). O longo intervalo entre esses livros os faz parecerem estreias, mas na verdade eles são, cada vez, a conclusão de um processo lento de maturação em que o livro se desprende de mim como um fruto maduro que cai.

P – O que significou, na tua história, a experiência da escrita pública? E agora, publicar-se de novo, anos depois, em meio a uma vivência coletiva do isolamento, da impossibilidade (ou limitação) da troca, como está sendo?

PN – De um jeito ou de outro a escrita pessoal tem um destino público, seja em vida, seja postumamente. É uma garrafa lançada ao mar com uma mensagem que não se sabe por quem nem como será lida. O efeito das trocas humanas é imprevisível. Como imprevisível era o fato de meu último livro coincidir com uma pandemia que está impedindo ou limitando seu lançamento. Mas isso é circunstancial e provisório. Para mim só importa que o livro exista e que tenha pelo menos um leitor.

P – Uma parte importante de rio linguagem vem da manutenção de um blog, experiência ao mesmo tempo de descoberta do espaço virtual e da “leitura de convívio”, como tu mesmo defines. Como foi essa vivência, que em princípio difere tanto do cotidiano tradicional da escrita e da leitura?

PN – Em 2010 uma amiga escritora, Noemi Jaffe, que já vinha mantendo um blog muito bom (“Quando nada está acontecendo”), insistiu que eu criasse também o meu. Resisti um pouco, mas depois vi que esse novo tipo de interlocução podia me ajudar também a canalizar o que eu vinha escrevendo. Chamei o blog “No limiar”, e seu subtítulo “Incursões e devaneios na fronteira de linguagens” já indicava o campo que eu queria explorar, uma espécie de semiótica empírica nas áreas de literatura, artes e ciências. Essa experiência durou um ano e meio, com duas a três postagens semanais, e foi muito gratificante em pelo menos dois sentidos: eu recebia uma resposta imediata de alguns leitores, eu me expressava mais livremente naquela mistura de planejamento e de improviso, alternando textos reflexivos e poéticos como sempre fiz. Quando encerrei o blog, pensei inicialmente em publicá-lo como texto impresso, porque o problema da comunicação pela Internet é que ela é muito volátil, logo se apaga, falta-lhe a presença tátil que um livro em papel oferece, mesmo guardado na estante. Isso só aconteceu agora, quando enfim resolvi reunir os textos do blog com outros posteriores, de acento mais pessoal.

P – Especialmente nos cadernos e diários, em rio linguagem, tu trazes experiências de desassossego, um íntimo processo de encantamentos e de desencantos, também. Como é esse processo de “abrir os cadernos”? Há alguma dificuldade, hesitação?

PN – Os textos posteriores ao blog foram escritos em momentos e situações diferentes. Mas o que transparece no fundo deles é o tempo do envelhecer, com a proximidade da morte (em 2015 minha mãe faleceu e quatro meses depois eu tive um infarto) e também com o encanto da vida nova que surge (meu primeiro neto nasceu em 2016 e o diário que escrevi na ocasião funde esses dois sentimentos). Esse tempo reflete também a dificuldade da escrita quando as coisas do presente e da memória se avolumam e se embaralham de tal forma que não encontram mais um canal para expressá-las. E aqui estou falando tanto da minha experiência pessoal quanto da experiência de mundo que vivemos hoje, esse mundo de poderes e problemas humanos enormes, de redes sociais que inflacionam como nunca as palavras, enfim, mundo cuja complexidade me parece às vezes atroz. O desassossego é inevitável para quem quer ser lúcido e ao mesmo tempo quer continuar tendo esperança, porque esperança, para mim, é acima de tudo abertura para o que é simples e inesperado, para a poesia.

P – É o encanto pela linguagem que dá conta dessa abertura?

PN – A linguagem verbal investiga, quer compreender e explicar as coisas, mas isso não basta, ela não se basta em si mesma. Sua missão profunda é ser mediadora entre os seres e abertura para a diversidade do mundo (daí porque, no blog, eu me volto tão seguidamente para outras linguagens, como a música e a pintura, por exemplo). Porque o maravilhoso da expressão humana é sua diversidade, a própria linguagem verbal já se manifesta numa diversidade de línguas. E o sentido de toda arte está também na abertura a um mistério do mundo do qual podemos apenas nos aproximar humildemente. A beleza afinal é isto, a aproximação de um mistério, “a iminência de uma revelação que não se realiza”, como disse Borges. Cada texto em prosa ou em poesia que escrevo exprime, de certo modo, esse desejo e essa limitação da linguagem.

P – Próximo ao fim do livro, antes de deixar que as páginas seguintes venham apenas com poemas, vem esta imagem: “eu que nunca me acreditei poeta / vejo que a vida inteira fui poeta”. Parece um momento de apaziguamento, mas ao mesmo tempo essa conclusão apresenta a dúvida, anterior, de fundo. Como é isso para ti?

PN – Essa pergunta toca num ponto que tem a ver com o livro como um todo (aliás, foi esse pequeno texto que me decidiu a publicar o livro, eu senti que ele concluía alguma coisa). Quando digo que nunca me acreditei poeta, eu falo da falta, em mim, de uma espontaneidade – talvez não seja a palavra mais exata – que considero essencial para a poesia. Meus poemas não têm aquele esbanjamento criativo da linguagem que admiro tanto em outros poetas; são raros, pequenos, densos, e só muito de vez em quando atingem a graça luminosa de certos haicais. Mas nesse dia em que eu pensava nisso e olhava as nuvens, como digo no texto, entendi que mesmo assim era verdade que a vida inteira fui poeta – não no sentido de realizar uma grande poesia, mas de ter sido fiel a ela. E isso de fato me apaziguou e me fez compreender que conciliar poesia e prosa fazia parte da minha maneira de ser, mas também da maneira de ser do mundo. A beleza pode estar em tudo, até nas coisas mais insignificantes do cotidiano, contanto que se mantenha acesa a chama da atenção na linguagem. E acho que a poesia pede a cada um de nós não que sejamos todos autores de poesia, mas que sejamos todos portadores de poesia.

P – Está faltando perguntar pelas tuas leituras. Nada de listas imensas: queremos saber as leituras realmente fortes, que te mobilizaram as energias mais vitais, ao longo da vida e agora.

As leituras mais fortes sempre foram as dos poetas, não só daqueles cuja obra li mais extensamente, Drummond, Bandeira, Pessoa, Rilke, mas de alguns que às vezes me tocaram pela leitura de apenas um poema que escreveram. Tenho um caderno cheio desses poemas que copiei de livros lidos ou emprestados de bibliotecas. Poetas pouco conhecidos escrevem às vezes coisas maravilhosas porque trazem ao mundo uma grande verdade interior. Isso é o que mais importa: a boa poesia não é um privilégio dos grandes poetas, pode estar em toda parte e ela depende muito do olhar de quem lê. Assim, posso dizer que as leituras seguem me mobilizando e que continuo lendo de tudo. Mas o que mais me mobiliza, neste momento, é voltar a ver e a ler o mundo com os olhos de uma criança.

Leia alguns textos de rio linguagem na seção Relampo de hoje.

Lolita Beretta nasceu em Porto Alegre e vive em São Paulo desde 2015. É mestre em Letras pela UFRGS e colabora como editora-assistente na Parêntese.